21

或許,許多人還不知道,其實《引》的前身叫做《共》,是賴耘琪於大學期間就不斷在實驗的舞蹈作品。同時,這也是她在自我生命歷程中的一道出口,承載了她這些年跌宕在舞蹈這條路上,對自身的文化認知,以及對自己的身分認同。賴耘琪長年透過日記等不同形式與自身對話,並且搭建起編舞的橋樑,在她的世界裡,除了大家都稱呼她「小麥」,還有好幾段令人糾結、釋懷,繼而隨遇而安的生命旅行正在持續。

當筆者第一次與這位神祕又迷人的編舞者見面時,小麥侃侃而談道,即使身為一名旅外舞者,她其實非常認同自己身上所具有的東方特質,之所以會前往歐洲,是為了要追求、看見更多/更不一樣的東西。而當筆者再進一步探問時,她說——因為她想做一個勇敢的人,去體驗自己沒有體驗過的人生,哪怕痛一次,也好!

做一個不正常/闖禍的人

身而為人,我們有所不同,而這樣的不同在創作者身上,往往形成強烈的個人特質,並且以不同的簽名筆觸來刻進作品當中。當筆者好奇小麥,覺得自己是怎麼樣的一個人時,她形容自己從小就是長輩心目中的一個「問題學生」。看似總有一百個為什麼,但其實她只是想找到問題的核心,提出一個不一樣的解決方式,「我會覺得每個人都是一個個體,為什麼我們要用像機器人一樣的方法?」看到這樣的小麥,令筆者不禁想起電影《王牌天神續集》中的埃文.貝斯特似乎也有相同的困境——比起「做出來」,他們都不得不花更多的時間在解釋自己的遭遇以及想法。

而這樣的想法,也牽引著小麥的小宇宙與整個世界的價值觀不停地撞擊。

「像我爸爸就會希望我可以有氣質,或是成為某種價值觀下該有的樣子。」小麥平淡地說著,「但我也會覺得為什麼要有這樣的不平等?難道你需要得到什麼樣的機會時,就必須服膺於社會體系的規範下嗎?」小麥說這導致她在很小的年紀時就很常面壁,止不住地自問:我是誰?

我是誰?但其實問久了自己可能也會受傷。

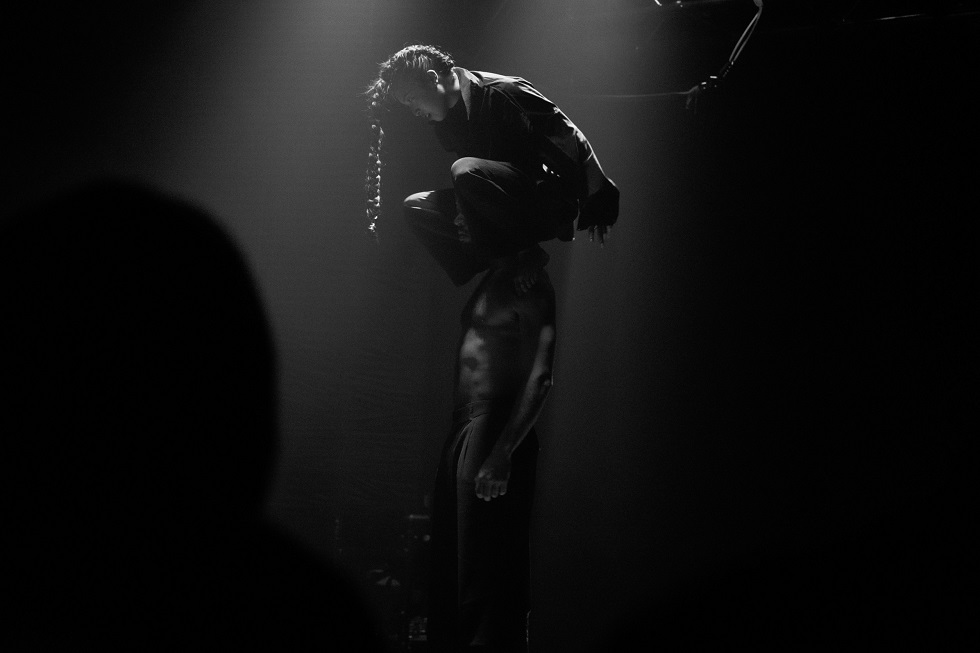

當我們將話題拉回這次在「新人新視野」的創作時,會發現不論是早期的《共》,或者是後來誕生的《引》,興許都是小麥當時身處低谷時的生存方式。一如法國哲學家沙特所提到的「他人即地獄,自律即自由」,小麥模擬出了一個自己獨特的生態系,藉由舞者用頭髮綁住彼此的這個關係,體現出侷限於當下的人們,不論距離是否過遠或過近,即使都有可能因此而受傷,但如果彼此間的距離能拿捏得當,不僅能想像頂端的頭髮變成一種能量的連結,同時也得以找到自己純然無礙的模樣。這樣的做法,使小麥與本我、自我,乃至於社會中的超我,恍然間都親近了一些。

接住自己,也接住他人

舞蹈家楊乃璇曾觀賞過小麥的一支作品,她分享在那支舞中,隱約看見了一種復仇的能量,而這樣的形容確實對應到了小麥的幾段生命歷程。不論是身為女性的生理構造,又或者是面對社會環境中的父權威壓,以至於女性很廉價、骯髒的想法,都曾一度在小麥心中交織成一股沉默螺旋。但這樣無止盡的下墜,彷彿都在位於英國倫敦的舞團Humanhood,被最溫柔有力的能量給承接住。

「我有一年沒有跳舞。」但自從去到Humanhood之後,小麥發現那邊的人們很注重彼此的心靈,「妳有需要什麼就告訴我,然後妳如果感到不舒服,我們就先維持一段距離,而且我要碰妳前,我也會先跟妳說。」她靜靜回憶著獨自旅外跳舞的點點滴滴,彷彿自己就輕輕地乘坐在生命長河中的浮木上頭。

對小麥而言,在Humanhood的一切,讓她感覺到自己不用扮演跳舞,當自己的狀況不好時,舞團老闆們會讓她依循自身當下的情況來驅動能量。他們接納了小麥不好的遭遇,也深深熱愛小麥現在的自己,這成為了讓小麥可以在Humanhood這個舞團中找到自我的原因。

同時她也感受到自己在台灣的時候,為何往往需要自我調節,但在國外的環境中,卻更容易做到互相傾聽。

Humanhood:人類之間的情感聯繫與集體存在

Humanhood是由一對英國舞蹈家伴侶,魯迪.柯爾(Rudi Cole)與朱莉亞.羅伯特(Julia Robert)兩人共同成立。在小麥的形容中,他們其中一個人就像是黑豹,另一個人像貓,都是極為輕巧靈動之人。

身為黑人的魯迪擁有極其修長的身體線條,跳舞時只需揮揮手,便能帶來極大的能量,同時,他也可以用最少的肌肉量能與最小的行動位移,來完成最大幅度的舞蹈肢體。「妳能不能在旁邊做一件事情,卻不要讓別人察覺到?」小麥曾在飲水機旁倒水時,收到魯迪所給予的功課。「妳沒有聽懂我在說什麼,對嗎?」魯迪問。

「對,我沒有聽懂。」小麥誠實地回答。

後來小麥花了一些時間去觀察魯迪,才發現他說的其實就是「靜」,只不過小麥當下並沒有辦法像黑豹一樣去控制自身身上的氣息。從旁人的眼光來看,或許這就是所謂的「躁」,於是乎這讓她花了一點時間去練習、察覺周遭的能量波動。

除了學習「靜」,小麥也從Humanhood的暖身課找到了東方人的想像與氣質,「我們每週一三五的課程是氣功,當他們在討論氣的時候,說到要想像這裡有一坨煙,」小麥稍微比劃了一下,「你要劃過那坨煙、打破那坨煙……」在一邊形容的當下,筆者彷彿從眼前的小麥身上看到動態的「圓」在不停流走,「而且他們很講究身體(的不同部位)同時動,同時動的時候,身體就一定要鬆,這樣圓才能傳達到下一個圓。」聊著聊著,筆者也跟小麥提到了曾經看過她在北藝大舞蹈學院的歲末展演中演出《行草.練習版》,當時她從作品中得到的養分,似乎與Humanhood賦予的土壤相連結,讓她在描述這件事情的時候是如此地充滿能量。

「而且Humanhood一直提到要把腦袋拿掉,去面對、反應肢體回饋給我們的東西,於是乎在那之後的演出,我都喜歡先去聆聽、去感覺觀眾的能量可以給我什麼,這也使我的每一次演出有所不同。」小麥說。

不在乎他人的眼光,在乎當下

「其實一開始排練《引》的時候,是有卡關的,而且卡好久!」小麥好氣又好笑地回顧這段經歷,「加上四位女舞者的那種印象(imagine)都已經達到了,我想改,但拿不掉。」

小麥提到當初在尋找《引》的舞者時,是需要能夠跳出自己的人。她曾看過一位男舞者在「小事製作」的徵選裡頭,花了一分鐘不停地跑步,沒有其他動作,就只是不停地跑。那瞬間的醍醐灌頂打動了小麥,她認為這關乎舞者有沒有去想自己為何而做,即使這樣的行為可能有意義、可能沒有意義,但這樣思考的本質已經將人給拉了進去,因此他不在乎他人的眼光,只在乎當下。

於是在某一次參加舞蹈比賽之後,有人問她是否有考慮過使用男舞者,小麥接受了這個想法,且這個想法也確實使她突破了過去四女的舊有框架,找到了不同礁石所激盪出的漣漪。這就是為什麼小麥很喜歡與他人交流,因為她很多時候都是透過觀者的回饋,才開始探討且挖掘出自己創作的可能性,進而找到本質與解方。

回過頭來看,《引》就好像是小麥給予自己的一種限制。在這個限制中,其實也根本綁不住無設限的舞者,以及編舞者本人。在這個作品裡,體現的是小麥如何在持續尋找自我認同的當下,也尋找到自我的生存之道,「我們有好多時候都是在玩,進而找到喜歡的身體。」小麥開心地說道。

問小麥平時除了舞蹈,還做過些什麼事情?令人意想不到的是,她分享有一回獨自前往冰島旅行,覺得自己在一個鳥不生蛋,甚至沒有人會記得她的地方,可以不自覺地放下許多沉重的包袱,使自己可以跟自己持續地對話。在筆者看來,跟自己說話這件事情本身,就是一趟小麥自我療癒的過程。即使帶著傷痕也是要繼續活下去,這般地與環境相互傾聽,使她得以在大自然的龐大中,感受到自我的渺小,並且在生命的低谷裡,找到令自己愉悅的高潮。

「所有人的命運都在宇宙爆發那一刻被註定,或許生命最糟的盡頭,莫過於肉體的結束,但放下得失心,其實有許許多多的儀式感在裡頭,靈魂還正在持續。」最後,我請小麥留下了一句對生命的想法。看來,小麥的旅途一如她工作了許久的《引》一樣,還不是宣告完成式的時候,問題的本質都還走在進行式的路途當中。

16th 新人新視野

温其偉《流逝的粒子》× 黃品媛《開往希望鎮的夕陽列車》× 賴耘琪《引》

2024/4/26-28 國家兩廳院 實驗劇場

2024/5/18-19 衛武營國家藝術文化中心 繪景工廠

2024/6/1-2 台中國家歌劇院 小劇場

本文作者|簡麟懿

表演藝術評論台專案評論人,畢業於國立台北藝術大學舞蹈學系。曾任日本職業舞團Noism一團舞者,2017年隨翃舞製作旅外參賽,獲西班牙「紐約暨布爾戈斯國際編舞大賽」首獎等獎項。個人創作發表《囚》、《Mr. Papillon》等。