14

「集體創作」雖然是極為理想的創作模式,但在凡事訴諸效率的時代下,會不會有著理想性大於實質工作效益的風險?尤其在斜槓、一人多工的當今劇場生態,要求每個人都願意絞盡腦汁投入其中,必定面對諸多溝通成本的消耗、時程進度的壓迫等挑戰。

早已從學院畢業出來許久、長期從事自由接案工作的黃品媛,在叩問創作為何的這條路上,反倒走向了背離業界生產規制的反常路線。其最新劇場作品《開往希望鎮的夕陽列車》(下稱《希望鎮》),不僅與工作夥伴們遁入長時間且多次的會議和溝通,也在過程中逐步磨合彼此對於創作觀念的默契與取捨的尺度進退。不過,對他(們)而言,這樣的集體創作絕非只是單純的開放式民主想像,更涉及到原子化社會底下如何重新自處與共生的問題,甚至關乎新世代面對世界給予的許多挫敗下,進而付諸的一種突圍行動。

形式即內容、內容即形式的互文理想

回溯他們對集體創作意念的濫觴,一開始是表演者張欣在2020年的畢業製作《4.48精神崩潰》,當時夥同導演黃品媛、聲響設計馬特、服裝設計郭萱等人共同激盪發展。而後於2021年大稻埕國際藝術節「明日藝人」單人表演競賽中,張欣與黃品媛邀來新媒體藝術家謝竺勳,一起以《開往羞恥心的夕陽列車》(下稱《羞恥心》)獲獎;2022年則再度加入馬特、郭萱,並新增聲音演員楊琇涵,攜手將其發展成完整版。搭上一台開往羞恥心的列車展開旅程的少女,在他們的創作組裝下,也行經多個段落的碎片敘事之間,串聯起內心世界中繁複的感性風景。

做完這齣獨角戲之後,有感創作意識中的列車既然一樣終點未明,何不試著啟動「列車宇宙」?除了把少女繼續運往下個時空,也試圖優化劇場中的工作模式;而這一次,他們決定試驗看看「真正去中心化的集體創作」,究竟能夠進行到什麼地步、何種局面。「列車宇宙」於焉而生——原本單人劇中的單人張欣遭遇到第二個人張智凱,戲外的工作團隊也擴編了更多的成員,包括聲響設計劉文奇、燈光設計蔡政霖,以及主創團隊歷來首度加入舞台監督角色的劉語芊。

雖說集體創作是他們的共同核心,但從「列車宇宙」的第一部曲到第二部曲,究竟發生了什麼變化?「我覺得最大的差異是,我們當初在做《羞恥心》時還是較多仰賴文本的傾向。」黃品媛說道,「當時我們的工作模式是每次先開會,用上半天聊出亂七八糟的內容,我回家後再依次生出一些文本素材碎片。這些碎片會拿回去跟所有人一起再次討論,像是這樣的素材可能暗示了何種場景或情節,大家看過這些文字素材後,再依據各自想像去生出所負責的內容,最後再一同兜出一個架構來。雖然這也是集體創作,但後來我覺得,側重以文字文本來工作似乎是一個劇場工作的慣性。」

文字文本之所以至今仍然是劇場製作的核心主軸,一方面是與長期以來我們對演出內容如何被快速辨識、易於理解的閱聽需求有關,另一方面也關乎製作期程的壓力。「當時《羞恥心》倚重文本的原因,不外乎是需要有一定的工作效率。雖然在我寫作之前,團隊經歷了漫長的討論,可是當文本素材生出來之後,其他的元素像是在既有文本之上繼續疊加。但文本始終是最初始的一個架構,回到骨幹來說依舊還是文字。」

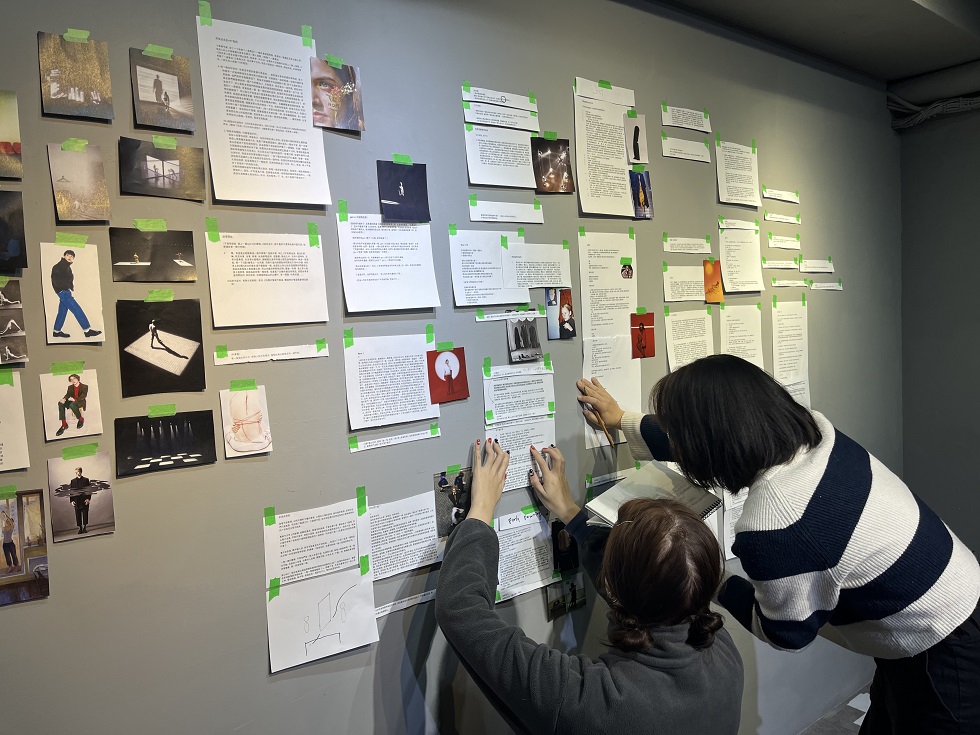

為了突破這個問題,這次的《希望鎮》開始要求所有部門的人都要提供素材。「我負責生出文字,你生出一些音樂,他生出燈光或是動力裝置的想法;所有的素材先一起並行發展,直到定期開會才會把大家提出來的素材做整合、拉出架構。所以這次《希望鎮》不從文本作為主軸出發,而是全部人都共同參與了文本的構作。我們還在嘗試有沒有辦法,讓不是文字的東西也變成這個戲的骨幹。」共同創作複雜的地方,在於要照顧創作之外,還要顧及工作模式。「雖然溝通有時很消耗人,可是也必定要是作品的一部分。我覺得最理想的狀態和願景就是,這樣一個產出形式跟這個作品的內容是完全契合的;形式即內容、內容即形式的這樣的互文。」

去中心化的「多領域」:當個體來到社群中的交誼廳

談到工作模式,製作人Karen(宋語婕)以她這段期間的從旁觀察,提及他們真的會花很多時間在詢問和確認彼此的感覺。「譬如一段文字素材被生出來後,品媛就會邀請大家分享,這些文字給他們什麼感受、為什麼會聯想到他們腦中的畫面?彼此能不能以自己的創作或設計來回應?當某個音樂或燈光進來以後,其他部門又能如何反饋他們當下的直覺和畫面感?我跟品媛要做的事情,包括大家提出的畫面可以怎麼再回來結合文字,最後才變成所謂的文本。」

雖然去中心化的集體創作並非新鮮事,但看似相互拋接靈感、彼此激盪的理想模式,事實上仍然需要更多的謹慎。黃品媛認為在團隊中的人都需要兩個同步運作的腦袋:「像是我在參與過程中,一部分的我在想自己作為一個導演,或是我在寫劇本的時候,到底什麼樣的取捨是我覺得對這個作品的有效推進。然而另一個部分的我,要去觀察其他成員現在的位置在哪裡、有跟上了嗎?如果他們還有一點隔閡,那這個隔閡暗示了什麼潛在的問題?」

因為自己是這趟「列車宇宙」的創始成員之一,她不諱言更加意識到新舊成員該怎麼磨合的問題。在共同創作過程中,舊成員多了一份責任,是要去想盡辦法刺激新成員。排練場上要不斷邀請新的人加入對話,甚至團隊裡每一個人都應該要有這樣的意識,一直會去設想到現在跟大家之間的工作關係是什麼狀態。亦即,會有一個隱形的溝通,發生在創作的討論底下。

如此一來,這種工作模式不能是上下的,而必須是左右的平行關係。黃品媛提出了「交誼廳」這個比喻,來說明團隊的主動性如何發生:「我們全部人像是住在同一棟大樓裡,大家各就其位地工作。大樓的一樓有一個交誼廳,如果今天有一個人冒出新點子,他可以坐在交誼廳說『我有一個想法』,而有空的人就來聽。不是因為我宣稱要搞集體創作,所以就要強制性地每一次、每一件事情都要每一個人參與。反正你有空你就進來交誼廳,看看現階段誰的聲音比較大,下個時段再輪到誰的聲音比較大,而大家可以自由地進出這個交誼廳。」

Karen有感而發:「我們在一個看起來很多元化的社會,接觸過剩資訊之餘還要自我曝光,但我常覺得我們已然處在一個越來越同質化的世界。雖然我們都是個體,但處理事情的步驟、看事情的角度反而越來越像。」黃品媛回應道,同質化底下其實會讓人麻木,而集體創作這種會凸顯各式歧義與衝突的工作模式,就是希望為這個時代找到一個破口,去突破這種麻木感。「任何一個做創作的人,每一天要面對的可能都是非常實際的問題:台上要用多少個燈、這些燈要花多少的錢……最後都會被落實回物理世界的限制。」她相信每個創作者必須要有的一個核心,就是關於如何去理解並想像人或生命的樣態,它們更理想的模樣是什麼。「不管你做什麼形式的創作,背後都一定會有類似這樣的一種價值觀存在。我們當初會想要做共同創作,是因為隱約意識到我們身處的這個時代,是一個越來越個體化的社會。我們是無可避免地必須要變得越來越個人化,卻也變得越來越孤獨的一個世代。因為沒有任何人有時間,溝通就是最花時間的事情。」

願意做共同創作的人,說到底就是不相信人可以只靠自己活下去。「我們其實還無法全然得知,如果我們不靠自己活下去的話,還可以怎麼樣跟別人合作?我們一直在工作過程中去練習的事情就是,要怎樣在製作條件最嚴困的時候,仍然在可行的情況下,最大限度地去開放自己。」

對於是次演出《希望鎮》被定調為「集體創作的多媒體物件意象劇場」,去中心化的跨部門集體創作也涉及到不同專業領域如何有效理解彼此想法的問題,而互相討論和彼此建議是否容易落入「業餘去評價專業」的狀況?一如他們所強調用「多領域」來替換「跨領域」以說明團隊的工作屬性,他們也認同某種討論的邊界確實存在。對他們而言,邊界就是每一個成員作為創作者,他所不願讓渡出去的那份堅持在哪裡。所以只要有新的人、新的想法進來,這個公共空間、公開領域的邊界,就會重新再被定義一次。盡可能地去探索每個人的邊界最遠可以到哪裡去,就是團隊最念茲在茲的事。

選擇遠離績效主義的我們世代

如此創作實則違反現行劇場的產製模式,既不符合經濟效益,更不符合時間效率。這讓同時具有創作者身分的Karen,碰上了矛盾的掙扎。「當我自己當創作者時,對於這種創作模式會超級不安,所以我過去常常也都非常仰賴明確的文本。但當我作為製作人參與這次製作過程,卻也觸動了自己內心的某些願景,那就是創作本來就不應該追求效率。當效率一進來,就會成為創作的局限。」

經手過多個製作的她深諳我們一直受限於這個產業的標準化模式,所以我們往往必須接受創作要有效率、要有期程規劃。在外面工作,其實根本不可能花這麼久時間在處理一齣這麼短的戲。「從我們加入劇場產業,就一直在用一種節奏和速度感來完成每個步驟的工作,因而一旦碰到這種集體創作的工作模式就會覺得『好像不太正常』。然而,所謂的『正常的工作模式』又是什麼?或是說,我們應該要有的創作模式究竟為何?至少對我而言,集體創作比較接近我想像中的藝術本質——就是應該這麼複雜、這麼顛簸地難以前進。創作不應被效率化,也不應被共識綁架。把不同的人聚集在一起,然後彼此照看各自不同的世界,這才是集體創作可以去嘗試突圍的地方。」

此外,對於仍算年輕的創作者選擇進行集體創作而言,效率這件事一方面也體現在「作者」的問題。一般上要越快被認識、作品越快被看見,往往需要透過高度彰顯出個人態度或美學風格,以快速建立起被指認的品牌。然而大家該怎麼去認識「黃品媛」這個創作者呢?

「我當然可以為了快速建立名聲,或達到想要的高度而去找一個捷徑,如同成功學的書總會教你怎麼用最快的方式、手把手的步驟來達到你想做的事。然而這樣的做法其實是非常反探索、反生命的。」黃品媛認為就是因為我們對待很多事情都過於按表操課,所以對待探索與生命就變得麻木了。

「我覺得事實上藝術並不需要我啊,但我仍然選擇做藝術這件事,本來就出自於個人的意志。所以,我既然都做了一個如此反常規的選擇了,那我就更該要在這過程中盡可能去探索吧?我不希望我做藝術、做創作,還必須要像個上班族或是專案經理一樣去為團隊制定目標,然後全部人只能聽我的話。」不過當然她也意識到,這番說法乍聽之下或許會顯得有些天真。「我知道這種工作方法不可能用一輩子,而這個計畫也會有結束的一天。但我覺得我可以在被迫完全跟上這個時代列車的節奏感之前,還有最後這一點點,去做掙扎和制衡的機會。」

16th 新人新視野

温其偉《流逝的粒子》× 黃品媛《開往希望鎮的夕陽列車》× 賴耘琪《引》

2024/4/26-28 國家兩廳院 實驗劇場

2024/5/18-19 衛武營國家藝術文化中心 繪景工廠

2024/6/1-2 台中國家歌劇院 小劇場

本文作者|謝鎮逸

在台馬來西亞人,表演藝術、當代藝術、電影研究者與評論人。現為IATC國際劇評人協會(台灣分會)理事。畢業於馬來西亞新紀元大學學院戲劇與影像系、國立台南藝術大學藝術史學系;現就讀於國立台北藝術大學藝術跨域研究所。