01

眾多影像在不同螢幕獨自閃現,在機械運作的聲響裡顯出、又立即將自身擦拭而去。影像靜止,但它既非像是一張永恆持續的照片存在,而畫面的交替亦無法構成綿延變化的連續影像。在機器的驅動之下,對於一個接受影像的意識而言,將處在聚合與離散的兩極間擺盪,眼前的影像有如相機快門開闔的瞬間在場,也像是一部由缺席所放映的電影。

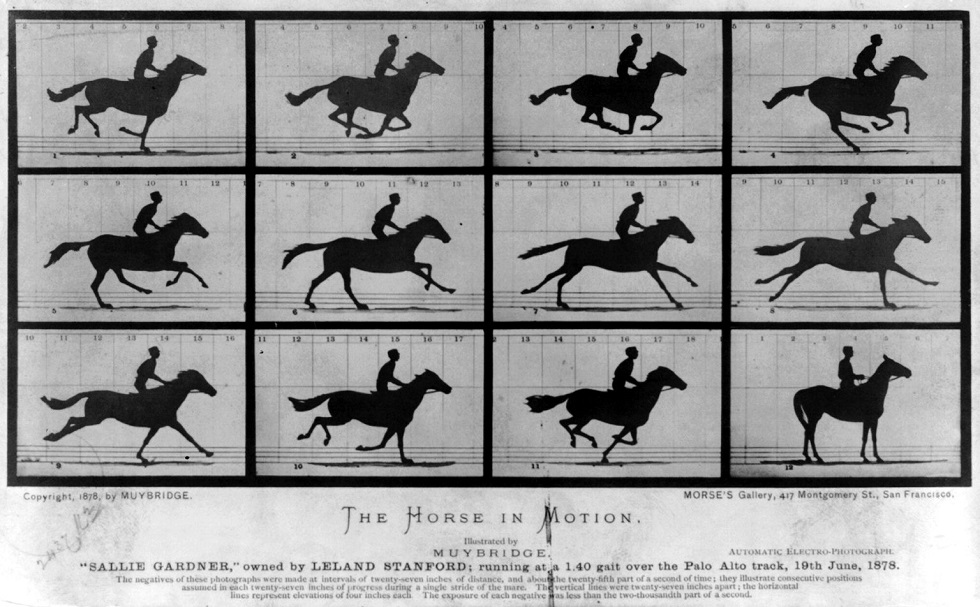

2023年在臺北市立美術館舉行的「生活決定意識:高重黎」當中所展出的作品《十六小時的情事》,是由12架幻燈機所組成的影像裝置。觀者必須走入由螢幕圍繞的環狀布置中,以有限的感知能力在密集作響的機械換片聲中捉捕稍縱即逝、分散在空間不同位置的影像。如果說電影的攝影—投映機制,承襲了馬黑(Étienne-Jules Marey)的連續攝影術(chronophotography),將不同瞬間密集寫錄(register)在膠卷上、預見日後電影的條狀技術,那麼《十六小時的情事》則趨近於另一實驗者邁布里奇(Eadweard Muybridge),以數台照相機捕捉馬匹運動的攝影裝置的放映機版本。當並置的幻燈機輪替顯映前後相繼、僅有略微差異的影格時,影像的動態不再緊密集結於線性時間基礎上,而是分化於空間廣延「不可能共存在同一點上」的特性中。這件作品拆解著存在於光學玩具、動畫、電影之中,慣以連續運作組裝(蒙太奇)靜止圖像/影像、再現時間發生的技術邏輯。

高重黎正以重複電影與其技術史的方法,顯露出關於影像時間、感知與記憶有待釐清、懸而未解的問題。12架幻燈機所展示的內容,發展著藝術家過去的「幻燈簡報電影」系列與「24×18 half」系列的問題脈絡,以攝影靜照探討電影的力動機制。在《十六小時的情事》裡更直接使用法國導演雷奈(Alain Resnais)1959年的電影《廣島之戀》(Hiroshima Mon Amour)經過剪輯的拷貝膠卷,在現成物的語境中改變原有的感知狀態。原先流動不歇的電影將經受三重的切分:首先是被逐格製作為幻燈片的電影膠卷、其次是幻燈機片盤的更替停頓,以及多架幻燈機在空間上的間隔排列。觀眾會先意識到自己正在觀看劇照般的電影畫面,而在機器同步運作下,目光將進一步發現這些影像在前後交替間形成的差異,進而把複數的所見識別為具有連續性的靜止幀幅(still frame),並試圖從反覆暫停、間歇中攫獲影像與時間的流動。

有別於電影以放映機速度所製造出視覺暫留(visual persistence)的生理條件,在此動態影像建立於感知在時間中的細微空白之事實將倍增地顯露:「人在時間中經驗到自身主觀性的易變過程,將與觀看行為同義,這瓦解了完全聚焦於客體的笛卡爾式觀察者理型。……感知與認知(cognition)根本上是時間的過程,是借助於過往與現在的動態融合。」1因此,當影格序列分別在不同螢幕出現,觀眾被迫去追逐幻燈機本身的自轉運動、以及整體裝置的連動公轉,試圖拼組出連續動態,但同時卻將自己置入一個相對於機械因果運作的不穩定狀態中,觀者無法像是操作費納奇鏡(phenakistoscope)、旋轉畫筒(zoetrope)等裝置那般,2體驗到由諸多停格分解畫面組成的流暢經驗,而是感受到某種綜合(synthesis)的失敗。原本《廣島之戀》裡緩慢移行的推軌鏡頭、演員的面容變貌,一切由電影膠卷與其運作所表現的元素,在高重黎的作品裡將被直接卸除,成為填裝進幻燈片盤的零件。停止的影格以及機器因停頓而出現的黑屏,即框限出感知與記憶共構的最小單位——一方面每個短暫閃爍的影像,皆成為當刻形成的感知,意識將以壓縮、內聚的方式停駐在所見之上;另一方面,大腦又將試圖和周遭在前後時刻裡「曾經」與「將來」出現的影像進行聯繫,以擴張、外延的姿態形成關於此些影像的記憶。

影像自身的靜止與機械裝置的驅動、暫存與消逝,深刻地影響觀者原先對客觀時間之感知。如同哲學家伯格森(Henri Bergson)在《創造進化論》(Creative Evolution)一書結尾對電影提出的批評,以此暗示人類對真實時間的錯誤理解。伯格森認為電影不斷以固定的方式去暫止、懸置變化,然後再將無數不動的(immobile)攝影影像(瞬間)共置於前後相繼的序列上,並以另一道非現實的人造動力,驅動這些靜止影像而製造出運動的假象:「我們給不斷於眼前閃過的現實拍攝一幅幅快照,並且,由於這些快照表現了現實的特徵,我們只要把它們串連在一種變化上即可。」3對伯格森而言,如此再現變化的影像實際上是虛假的,因為構成流動的組成元素仍舊是一個個靜止的瞬間,「並置靜止的東西,哪怕是無限的並置,也絕不可能構成運動」。4隱含在此論點最深刻的問題,即是那一股帶動所有靜止瞬間的動力並不來自現實,其是由放映機所構成的人造動態,「而這種運動確實存在,它內在於裝置之中」。5然而,《十六小時的情事》藉由時間與空間的錯位、以及幻燈機馬達的驅動,將原先隱藏於影格奔動間的機器動力,直接作為貫徹整件作品的核心,重置了我們所熟悉感受時間流動的電影經驗。

本作品命名源自於《廣島之戀》的日本譯名《二十四小時的情事》,這一數字所代表的,是電影在有聲化之後形成的工業標準格率,也是支配我們視聽感知、時間意識的技術模式。從24到16,不僅是因為藝術家僅收集到原作的局部片段而減少,同時也意味在幻燈片匣切換之間,發生於電影感知裡的省略與空白。在此所遺失的時長,卻正是時間從中滲出的所在。

本文作者|許鈞宜

國立臺北藝術大學美術系博士候選人。關注影像、思想與技術的問題,以探討影像自身的存有。作品曾參加「紐約日記電影節」、「英國緩慢電影節」、「台北詩歌節」等,另策劃「non-syntax實驗影像」。書寫曾獲「世安美學論文獎」。

註1|Jonathan Crary. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity of Nineteenth Century. Cambridge: The MIT Press, 1990. p98.

註2|費納奇鏡與旋轉畫筒是19世紀所盛行的眾多光學玩具之一,可在簡易的操作中體驗到動態視覺。前者是一面畫有連續分解圖像、邊緣等距開鑿窺孔的圓盤,操作者面向鏡子、轉動圓盤時,便可從窺孔中看見圖像的連續運動;後者則以內壁繪有圖像的圓筒結構為主,觀者可更為直接地在固定位置上觀看動態視覺的形成。

註3|Henri Bergson. Creative Evolution. Tr. Arthur Mitchell. New York: The Modern Library, 1928. p314.

註4|同上註,頁313。

註5|同上註。