19

他只是一個巴勒斯坦人

2009年4月17日,在約旦河西岸比利恩村(Bil'in)反對以色列隔離牆政策的抗議活動中,巴塞姆.阿布.拉赫姆(Bassem Abu Rahma)遭位於隔離牆另一端,身著軍服的以色列國防軍(Israel Defense Forces)以催淚彈射擊。這枚竄出網狀圍欄的催淚彈直接射中阿布.拉赫姆的胸膛。不久後,阿布.拉赫姆傷重去世,案發時,他身著便裝、手無寸鐵,更沒有佩帶任何武器。

在我學習法律的時候,當一起殺人事件的指控內容是有人被直接射擊胸部身亡,並留有屍體,這代表著——在我的理解和經驗中——已經足夠啟動調查。如果指控者有槍擊的影片,那更好。這個「好」意味著我們將會知道開槍者是誰,以及受害者和攻擊者的確切位置。在阿布.拉赫姆的案例中,有指控、有屍體,甚至還有三個不同角度的影片記錄整起殺人事件。然而,以色列軍事警察和檢察機關決定:不展開調查!1

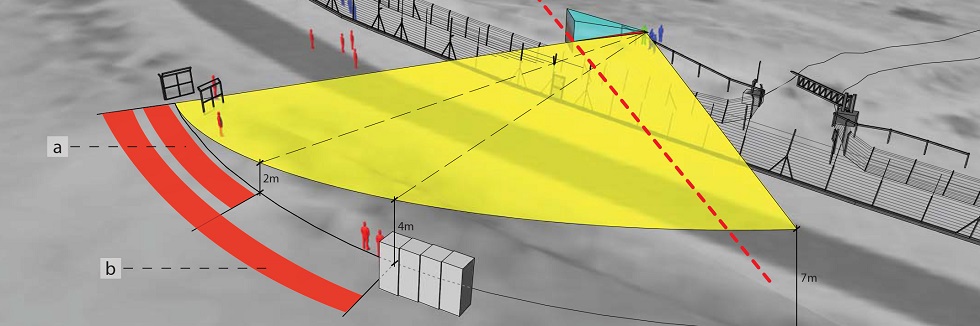

這段憤恨不平的語句,出自於以色列人權律師邁克爾.斯法德(Michael Sfard)的訪談,他同時也是與以色列人權組織「貝塞林」(B'Tselem)共同委託「法醫建築」(Forensic Architecture,也譯作「法證建築」)調查「巴塞姆.阿布.拉赫姆遇害案」(The Killing of Bassem Abu Rahma)的委託人。2透過催淚彈的彈道分析與三段手機拍攝的案發影片的場景重建,「法醫建築」成功定位出阿布.拉赫姆與開槍士兵的現場位置,模擬分析出兩組案發現場。「情境一:催淚彈直接擊中阿布.拉赫姆的胸膛」:此情境只有可能在彈藥發射角度為-1至1度(也就是直接瞄準的狀態)產生。「情境二:催淚彈先擊中圍欄的金屬網,造成彈道改變,擊中阿布.拉赫姆」:此情境只有可能在彈藥發射角度為-1到5度產生,若發射角度高於上述範圍,依影片中士兵所在的位置,子彈必將越過圍欄,不會擊中受害者。

這份奠基於科學實證與現場影像的調查報告,有力駁斥了以色列軍檢的兩項聲明:一是在沒有人身安全的威脅下,士兵若發射催淚彈必會以高於60度的角度發射;另一則是擊中阿布.拉赫姆的彈藥,在他們的報告中,是先擊中圍欄導致路徑改變,才因此擊中阿布.拉赫姆的胸膛。

2018年9月16日,「巴塞姆.阿布.拉赫姆遇害案」全案偵結。儘管「法醫建築」的調查報告迫使以色列軍方承認這是一起直接射擊的案件,但卻聲稱沒有人能夠指認出槍手的身分(即便在影片中身著軍服的他,崗位是如此清晰)。最後,以色列高等法院以無法追究肇事者刑責的裁決告終。這場打了九年的官司,看在旁人眼裡好似總逃脫不了熟悉的結局,或許正如以色列記者約西.古維茲(Yossi Gurvitz)在詳實記敘此案的〈逍遙法外:誰殺了巴塞姆.阿布.拉赫姆?〉(Escaping justice: Who killed Bassem Abu Rahma?)一文中,那句簡短但令人不勝唏噓的結語:

別擔心。他只是一個巴勒斯坦人。

(Don't worry. He was just a Palestinian.)3

讓「法外」的世界「可見」

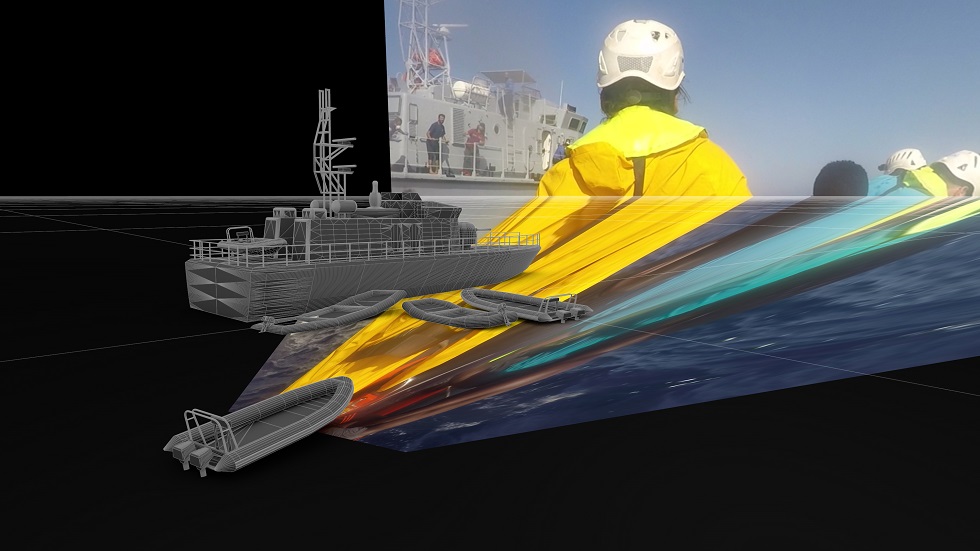

事隔多年,「法醫建築」已經手超過90起國際調查案件,而這些「作品」陸陸續續現身於全球兩百多場藝術展演活動。一些較耳熟能詳的案例,如在第14屆德國卡塞爾文件展展出的《77sqm_9:26min》,以3D建模、音頻分析、流體動力學與場景重現等手法,為土耳其裔德國公民哈利特.約札特(Halit Yozat)於卡塞爾遭新納粹份子謀殺的案件中,提報出案發現場人士的偽證嫌疑;於第12屆歐洲宣言展等十多個國際展覽展出的《「海洋觀察」與利比亞海警隊》(Sea Watch vs the Libyan Coastguard),透過同步比對、3D建模與遙測技術(Remote Sensing)重建案發現場的人物與時空關係,揭露難民船援救工作中利比亞海警隊(Libya Coast Guard)的失序與暴力行為,和義大利與歐盟國家為防止難民不斷踏上歐洲海岸而暗中操作的「封閉海域」(Mare Clausum)行動,如何阻礙非政府組織的救援活動,間接導致難以計量的生命折損;以及自2020年在德國卡斯魯爾藝術與媒體科技中心(ZKM)首次發表,至今不斷更新改版,集多項「法醫建築」研究案於大成的《雲的研究》(Cloud Studies),以法醫學的基本原則「每一次的接觸都會留下痕跡」作為調研指標,從巴勒斯坦到貝魯特、倫敦到印度、美國到墨西哥邊境等地,透過追蹤有毒的雲層——鎮壓群眾的催淚瓦斯、石油化工的排放物,與作為武器的氯氣和落葉劑——顯影當代社會的空氣暴力,進而展示先進國家與跨國企業如何攜手上演侵略天空、窒息群眾的空氣殖民。

我們的調查主要落在超出國家有效控制範圍的區域。這些「邊境地帶」(frontier zones)是我們殖民下無法無天的戰場。它們是超出既有國家的管轄範圍與刑事司法框架之外的區域。[⋯⋯] 在這些地方,強大的國家可以施加暴力並且否認暴行。4

——艾亞爾.魏茲曼(Eyal Weizman,法醫建築創辦人)

透過「法醫建築」的案發調查與藝術實踐,那些遠在邊境的地帶悄聲地來到你我的眼前。我們看見在地中海受困的移民如何在不同的時空遭遇刻意遺棄致死;在加薩走廊的人民如何承受(或難以承受)催淚瓦斯與落葉劑無來由的攻擊;在巴基斯坦、索馬利亞與葉門等地的平民地區,軍用無人機如何襲擊他們的生活與居住之所——族繁不及備載。而這些對於當權者如鯁在喉的「調查報告」,除了屢屢作為法庭的呈堂證供,更如星火燎原般地現身在全球各地的藝術現場。清晰冷調的口白、直陳事實的敘事,結合各式空間建模、衛星影像、手機錄影、聲紋、路徑重演,繁複寫實卻不譁眾取寵的視覺語言,「法醫建築」揉合視聽感官、科學技術與政治維度的工作與展示方法,不僅實踐出獨特的調查美學(Investigative Aesthetics),更將公眾對於事件(調查案件)的認識過程,提升(或落地)為一種新型態的「common sense」。5換言之,「法醫建築」的藝術,首重的是為公眾而生的中介(mediation)方法。

建築與論壇

關於「法醫建築」如何發揮「法醫/法證」的功能,我想已無須多加說明。然而在他們近百起的案件中,「建築」又扮演著什麼樣的角色?參照魏茲曼在《Forensis》的立論,我們可以從實體的(非人的)「建築物」與專業領域的(人為的)「建築」兩個面向來嘗試討論。6

實體建築物(buildings)——在「法醫建築」的案例中通常也是犯罪現場或是暴力發生的地點——是接收與記錄事件的容器。對建物的重建與分析牽引出的不僅只是建物本體,同時也能藉由推導建物的固有結構、空間關係與基礎設施等過程,構築出一組「環境」,進而分析在此處的「人類行動」是如何發生,反之,也能藉此拆解這樣的建築環境如何導致或塑造事件本身。

另一方面,從法醫/法證專業出發的建築(architecture),則是藉由將空間物質化的過程,探究當下(事發)情境,進而進行分析與佐證的工作方法。換言之,法醫/法證的建築對應的不僅是既有的建物,而是將「案發現場」透過不同類型的證據採集「建築」出一個可供調查/具有調查能力的空間。這樣的工作方法旨在集結各路資訊,找出時空交會的節點,構築合乎邏輯的物理空間,建立相互關係網絡,進而轉化成一場得以「讓證據說話」、交叉比對與相互詰問的公共論壇(forum)。而這場由法醫/法證建築而出、屬於公眾的論壇,同時迴響著「forensic」(法醫/法證的)的拉丁字源「forensis」——由「forum」(論壇)衍義而生,意指「論壇相關的」,而古羅馬時期用於公共討論和活動的場所(論壇),也是當時法庭的所在處。

世界何以改變?

文末,回應《國藝會線上誌》本期「鑿作現實的藝術」的專輯主題:「藝術可以改變世界。」許煜的這段的文字或許可以作為一個階段性的註解。

藝術要想回應我們的時代,就必須面對我們今天面臨的危機,以便產生能為科學和技術提供新方向和框架的新知識型、新感知性。在迫使社會、政治和審美生活轉變的危機發生時,知識型轉變就會發生。7

我想我們都知道,十多年前那枚射向阿布.拉赫姆的致命催淚彈與「法醫建築」的調查報告,並沒有改變世界。然而,這般隱身在全球各地邊境地帶的悲傷故事,在法庭之外,仍有一絲憑藉著藝術普世的公眾性而被看見的可能。當藝術在危機滿佈的失衡社會下衍繹為另一種事實言說的媒介,新的知識型態與感知方式的生產或許正是「當代藝術」的當務之急。而當現代科學對於事實(fact)的言說(storytelling)技術也被納入了藝術實踐的工具箱,以「調查報告/作品」雙棲於法庭與美術館的「法醫建築」,某種程度上就像是挾著藝術自由,以其迷人獨特的調查美學向公眾展示來自邊境地帶的社會現實的「法外之徒」,而任其馳騁的展覽現場,更如一處(理應)無分國界、族群,暫離政治與利害關係的真空層。然而,場內(on site)的藝術真的擁有那名為自由的保護傘嗎?

甫於本文截稿之際,第16屆卡塞爾文件展的遴選委員會(Findungskommission)在短短四天內全數請辭,緣由無非是近日流血衝突加劇的以巴關係與德國社會對於其一委員的反猶指控,數份聲明稿不斷出現在《e-flux》的限時動態版面。而在最後一封集體請辭的聲明中,西門.尼賈米(Simon Njami)、龔燕、凱薩琳.隆貝格(Kathrin Rhomberg),和瑪莉亞.伊妮絲.羅德里奎(María Inés Rodríguez)直接質疑此刻的文件展已不具有容納/容許多元觀點、感知與論述的這項屬於藝術的先決與必要「條件」,據此,藝術以其批判性與多元視角檢視現實社會,進而引起共鳴甚至發揮變革的能力已然失效。8如此這般屢次發生於文件展的政治現實,在「法醫建築」的展覽史上也非新聞,2021年在英國曼徹斯特大學維特沃斯美術館(Whitworth Art Gallery)展出的《雲的研究》,因其於展場中張貼聲援巴勒斯坦人的相關聲明,幾乎導致展覽關閉。這些無獨有偶的「藝術現場」,是今日的藝術世界不容忽視的真實樣態,而當我們討論著藝術能否改變世界之際,關於藝術自身的變革之路,或許也亟待開展。

本文作者|鄒婷

策展人、研究員、文字工作者,現階段的研究方向著重於策展文化與展覽史,與其涉及的跨學科性、當代性與檔案研究。文章散見於《藝術家》、《典藏ARTouch》、《ARTFORUM藝術論壇》、《CLABO實驗波》、《數位荒原》等媒體。

註1|出自「法醫建築」調查影片中邁克爾.斯法德的訪談。

註2|由艾亞爾.魏茲曼(Eyal Weizman)在英國倫敦大學金匠學院(Goldsmiths, University of London)視覺藝術部門創建的「法醫建築」,是一個以建築為本的跨學科研究機構,此案同時也是其對外公開的首宗調查案。

註3|Yossi Gurvitz, “Escaping justice: Who killed Bassem Abu Rahme?”

註4|Forensic Architecture, ed., Forensis: The Architecture of Public Truth. London: Sternberg Press, 2011. 11.

註5|Matthew Fuller and Eyal Weizman, Investigative Aesthetics: Conflicts and Commons in the Politics of Truth. London: Verso, 2021. 30.

註6|Eyal Weizman, “Introduction: Forensis,” in Forensis: The Architecture of Public Truth. London: Sternberg Press, 2011. 9-32.

註7|許煜,《藝術與宇宙技術》,上海:華東師範大學出版社,2022。頁294-295。

註8|Simon Njami, Gong Yan, Kathrin Rhomberg, and María Inés Rodríguez, “Documenta Resignation Letter.”