19

台灣的國寶級作家李喬(1934–),自1950年代末初登文壇後,便持續創作至今。李喬作品種類繁複,涵蓋長短篇小說、散文、戲劇腳本、詩作、文化評論、雜文論述,創作量相當驚人。李喬於2006年榮獲國家文藝獎,當時評審給予的得獎理由為:「小說題材多元廣闊,不僅反映台灣社會的現實面,同時充滿形而上的哲學思考,寫作形式多樣而富實驗性與變化性。」

面對這份至高的殊榮,李喬難掩興奮的回顧自我寫作生涯,說著:「因為寫作,我投入廣博閲讀與在地田野調查;經由這份能耐,於寫作浮雕中,我領會土地在生命上的位置;因理解台灣人的土地史觀,終而建構起個人的『土地與文學』的文學信仰。」饒富韻味的是,不論是評審所語的「反映台灣現實面」,或是李喬所稱的「理解台灣土地史觀」,不約而同指向了他自己對於台灣這塊島嶼的愛與關照。

凝視之外,用筆寫下現實磨難

李喬成長於日治末期極度貧窮與飢荒的年代,在戰後更是歷經國民黨威權統治,以及台灣邁向民主的時期。外在環境的起伏動盪影響他甚深,而這些或深或淺的因素,使得李喬作品中的現實性極高,探測的內容幾乎和台灣社會的脈動攸關。

尤其李喬在1970年代開始,因田野調查開始陷入對台灣歷史的苦戀與挖掘,甚而建構起「土地與文學」的文學信念,他備受矚目與為人熟悉的寫作主題,諸如1970年代末起筆、1980年代初完成的書寫台灣暗夜歷史的「寒夜三部曲」《寒夜》、《荒村》、《孤燈》,乃至1990年代以「二二八」為題的《埋冤.一九四七.埋冤》,更是奠定其大河小說家的地位。時至近年,已悠然向黃昏的李喬仍持續推出長篇小說作品,像是《格理弗Long Stay台灣》及「幽情三部曲」的《咒之環》、《V與身體》、《散靈堂傳奇》等,皆可顯見他對於台灣歷史追尋努力不懈的情懷。

從短篇小說寫作再到長篇小說寫作,再從現代主義靠向歷史書寫,李喬的歷史小說寫作何嘗不正是來自於現實社會對於台灣歷史認識的匱乏?

直言之,台灣戰後重大的文化及政治變遷,始於1970年代台灣歷經一連串國際外交受挫,漸而促成訴諸回歸台灣社會現實的呼聲紛起,包括對日治時期台灣文學作家及文化人士的挖掘、鄉土文學論戰的爆發等,都是因這一股呼求現實而起的行動,像是1976年9月裡,《夏潮》雜誌重新刊出賴和仙的作品〈不如意的過年〉(1928)、〈前進〉(1928)、〈南國哀歌〉(1931)等,並刊出梁景峰的〈賴和是誰?〉一文,賴和仙及其同時代作家才在台灣重新被人關注、討論。

藉由認識台灣的過去歷史,以理解現在的現實面,進而規劃未來,幾乎成為了台灣1970年代的主要基調,同樣的,這些外在的政治環境因素,其實也成為了李喬日後著手寫作文化評論、雜論的長遠濫觴。

也就是說,我認為李喬除了通過歷史小說創作,以回應現實社會對於台灣歷史知識的有限性外,其文化評論、文學評論等文字,乃至魯迅般的雜文寫作,皆在在扣合著台灣各個層面的現實需求。因此,其於1970年代開始著手寫作的評論、雜文,其重要性不可忽略。

用文學評論去思考,而非崇拜

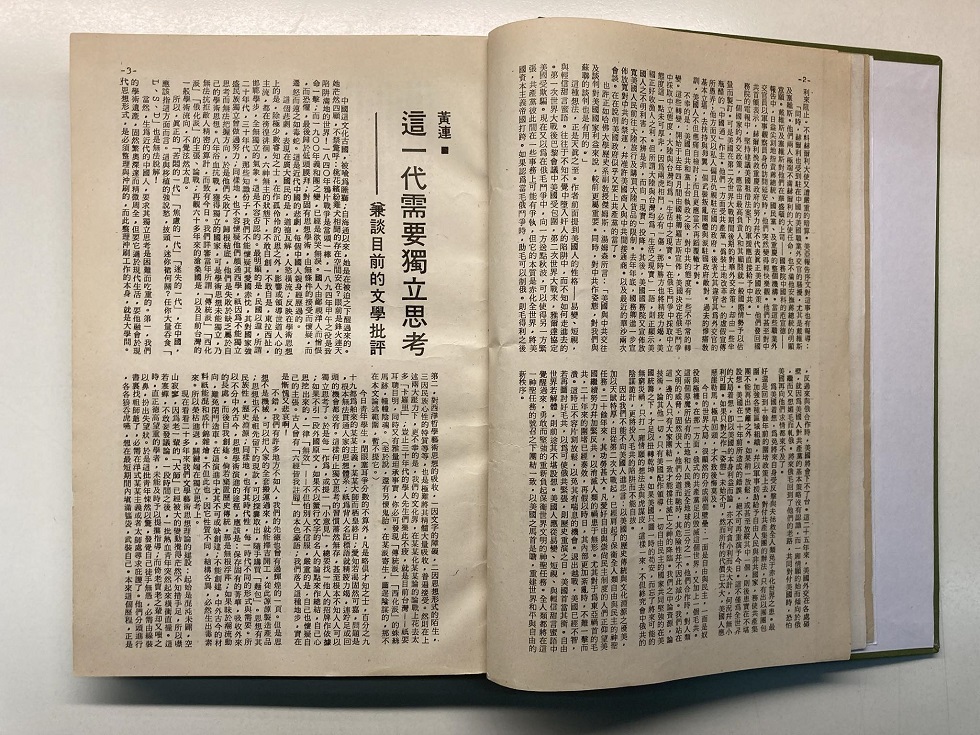

考察李喬的寫作脈絡,他曾在1970年在《這一代》雜誌以筆名「黃連」發表了第一篇文學論述文章〈這一代需要獨立思考——兼談目前的文學批評〉。他在文中以清晰的聲調拋出諸多文學發展的疑問,並剴切的說著:「就這樣『批評家』分析一家或一篇作品,是以作品註解某一家學說的一個小枝節,或以某一大師的某一句話註解作品的某一點。這其中『批評家』祇站在司閽者的地位,始終不介入。」他舉例道:

根據佛洛依特的潛意識的說法是……

威廉、詹姆斯的理論是……

艾略特主張……

沙特認為……卡謬反對……

以存在主義的看法是……

喬艾斯在「尤利西斯」裡這樣表現……

照卡夫卡寫「審判」的動機看……

李喬的字裡行間,擔憂多過於反諷,畢竟現實社會中對於沒有具體想法的思考,這些移植的強說愁,仍無法解決這一代的苦悶、焦慮。忠言難免逆耳,對李喬而言,受知若渴固然可嘉,但當時社會氛圍只為背人名記標語,獨立思考的習慣蕩然無存,這種必須在某某主義或者大師處尋求庇護的風潮,還是令人警惕再三。

這篇文章幾乎可以視為李喬文學評論的開端,價值性不言可喻。在這之後,李喬接寫了多篇文學評論文章,甚而有更多文章聚焦在書籍的評論上,包括〈評介《晴天和陰天》〉(1970)、〈虛無前後:評沈萌華《怒潮》〉(1970)、〈由文學上的可能性說起:試剖《金閣寺》〉(1970)、〈威廉福克納的「秋光」(上)、(下)〉(1972)、〈屠格涅夫的《初戀》及其他〉(1974)、〈介評《賽跑》〉(1975)、〈小論《插天山之歌》〉(1975)、〈評析《現代英雄》〉(1977)等。

李喬的這些評論,涉及了台灣日治時期末、戰後初期的作家李篤恭、葉石濤的小說,摯友鄭清文的創作,美國、日本作家的作品等,不只是剖析文本也探究這些文學作品與台灣現實社會的關係,更重要的是,李喬拋卻過多的西方文學理論,用自己的語言提出真知灼見。這些關於文學創作之評論的醞釀,形成了思想家李喬很重要的一環。

走出現代主義的荒蕪,回歸現實

李喬雖然在1970年代「批評」現代主義思潮席捲之姿,但更往前推、回顧過往,他實則也曾一度深陷在西方舶來的文學理論中,在文字寫作中時而援用、時而置入。對於這位本土小說家的現代主義之路,我們也必須審視。

例如短篇小說〈川菜牛肉麵〉(1965),刻畫主人翁老吳在窮苦的生活中,意外接到年少時期友人朱德銘的請帖,於是懷抱著既開心又難為情的心情搭車到台北找飛黃騰達的老友。李喬在小說中運用不少現代主義的意識流手法,深刻操演了老吳從下午兩點半等到六點多的糾結情緒,同時也藉由「心理時間」對比過往原初美好的相識竟在友人的遺忘中而裂解。

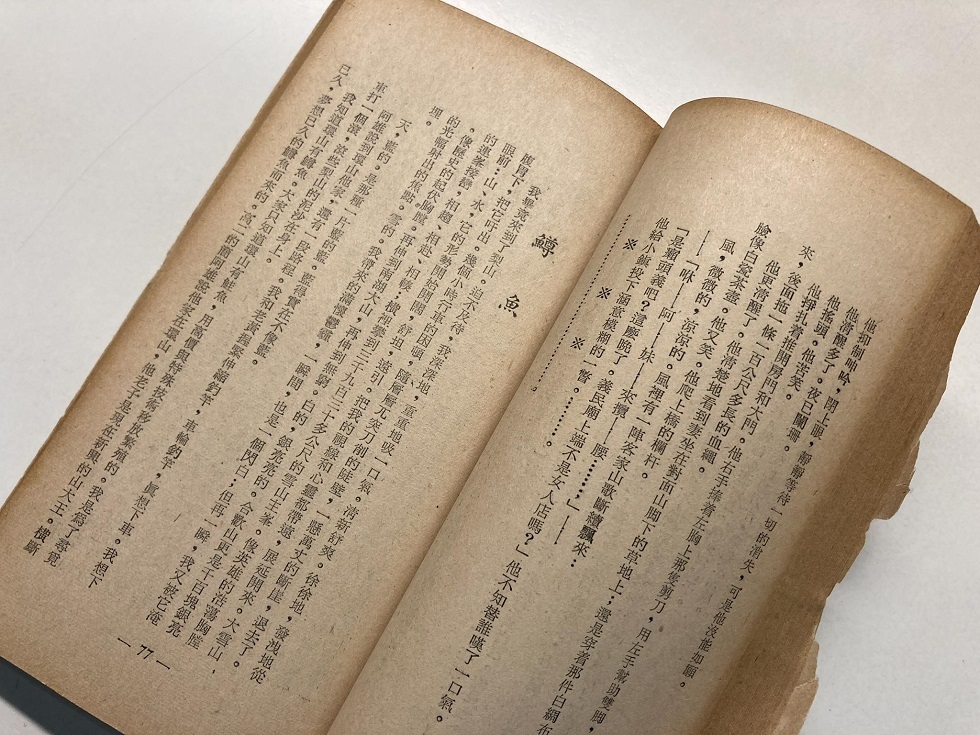

此外,另一篇小說〈鱒魚〉(1965)亦值得留意。小說中的主人翁「我」到梨山拜訪友人阿雄,兩人相約釣魚,言談中說起了各自對於文學的思索與論辯,友人阿雄是主人翁眼中的執拗之人,卻也往往因為辯才無礙,合理化了自身的固執。主人翁僅能暗自喟嘆:「關於現代,我自負不會認識比那些現代人少多少。可是我悲哀文學境域裡,現代被一些人做成密不透氣的膠袋來裝置人類。」主題殊異的〈川菜牛肉麵〉或〈鱒魚〉,各自潛藏著李喬對於現代主義思潮的連結及思考。

李喬對於現代主義的認識,思想層面多過於技巧運用,即使他也運用了現代主義偏向個人的表現手法在小說寫作中,不過他對於現代主義文學的發展走向荒誕、偏離現實社會生活是有所警覺的。而這些小說幽微的寓意之處,像是預言著李喬後續啟動撰寫論述和雜文文章的可能,以及小說寫作更為面向現實社會的開端。

整體來看,李喬在這階段的文學評論,大多發表在《這一代》、《書評書目》、《青溪》、《臺灣文藝》等刊物,有些篇幅較短可歸為雜文的文章,則散見在《中華日報》、《臺灣時報》等,這些文章像是醞釀李喬日後知識體系開枝散葉的過程,從中我們得以看見李喬如何用文字回應現實社會的樣貌。

尤有意思的是,李喬於1970年代開始寫作文學評論,到了1980年代後又將論述擴散至台灣文化層面,不僅旁及宗教、族群、政治等更多面向,發表的頻率也穩定的上升,這些評論分別收錄在各個集子中,包括《小說入門》(1986)、《台灣文學造型》(1992)、《台灣人的醜陋面》(1988)、《台灣運動的文化困局與轉機》(1989)、《台灣文化造型》(1992)、《文化心燈:李喬文化評論選粹》(2000)、《文化 台灣文化 新國家》(2001)、《李喬文學文化論集》(2007)、《我的心靈簡史:文化台獨筆記》(2010),以及近年出版的《思想 想法 留言》(2019)等。

我們認識的李喬除了有小說家的身分外,他也是個不尋常的思想評論家。不管是文學評論、文化評論,李喬信手舉例的寫作,聚焦的都是台灣當前現實生活及文學現象的觀察。他面對現實生活,提筆寫作,他的評論影響小說,小說也左右了評論,高度的互文性,讓自己的小說和評論更為立體化,甚至建構了理論的知識系譜,令讀者讀來也能適切的掌握其思想。

李喬在近年出版的《思想 想法 留言》中寫了一篇〈最後遺言〉,他寫到:

我是一個悲觀者,悲觀論者,是生長經驗、處身時代的反應,以及智識探討的結果。但卻是一個積極生活閱讀反省者。就是這種生命姿態,一生總是陷入「莫名其妙」的痛苦中。

或許因為悲觀,李喬更需要透過寫作表達內在看法;也或許因為悲觀,李喬在揭示現實社會問題上,總是清楚表達自己的好惡。而無論李喬如何悲觀,他還是沒有停歇,用他最熟悉的筆和稿紙,寫下對台灣時局的擔憂與關懷。對他來說,畢竟任何的寫作都必須立基於台灣的現實生活,才能從中汲取經驗進而提煉出反省的能力。這是李喬起心動念的所在,也是他身處這塊土地的終極關懷。

本文作者|張怡寧

現為台大台文所博士生。長年關注台灣歷史小說、戰後文學史,文章散見《國語日報》、《聯合文學》、《中市青年》,合撰導讀《春風少年歌:日治時期臺灣少年小說讀本》、合撰《文協一百點:臺灣真有力地景指南》。