12

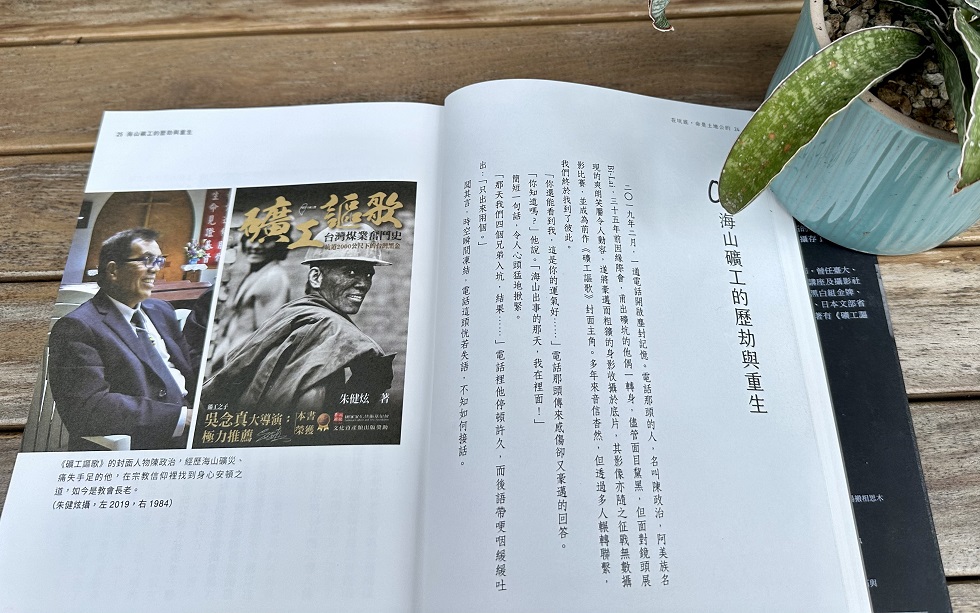

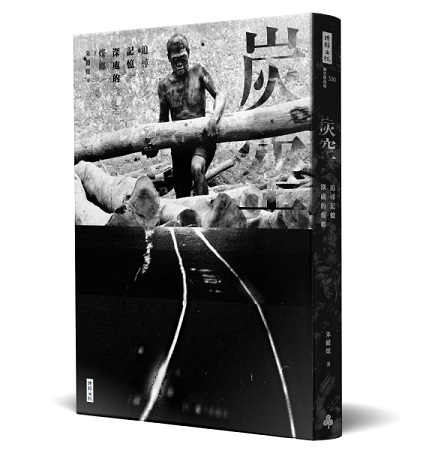

一個剛從礦坑浮上的工人,除卻還白白的眼耳齒,餘則皆墨。戴著安全帽的他,把上衣甩在肩上,正好對著鏡頭一笑,格外帥氣。35年後,同樣的人、同樣的角度、同樣的笑容,換上一身西裝,礦工已成教會長老。離開礦場,源於一場震驚全台的礦災,失去兩位親兄弟的他,經過三、四十年後,仍有這溫潤帥氣的笑容,而鏡頭正好紀錄了這張面容。

一則影像對比,一場苦難記憶,拉開《炭空:追尋記憶深處的煤鄉》的序幕。

成書身世

這本書以作者朱健炫在1980年代拍攝的礦工影像為起始,切入台灣一百多年的礦業史,再以1984年揪心的海山煤礦災變故事為引信,將台灣幾個大礦場的環境、採礦相關技術細節、消失的場景予以調查保存,也尋訪過去曾被影像捕捉的人物,傾聽他們的故事。

原以為這是一部追隨十年前關曉榮再版之《八尺門》(1996初版,2013再版)或是鐘聖雄、許震唐合著之《南風》(2013),那類攝影與文字並重、或更強調影像力量的圖片報導作品。可惜不是,《炭空》的成書側重文字,雖有新舊影像穿插,但呈現方式偏向說明性的附圖。而這樣一本圖文報告,實有一段經歷40年的轉折與形成路徑。

最一開始,朱健炫作為一個攝影愛好者,為尋找有趣素材而拍攝礦場,陸續於1981至1991年長達十年間,在平溪、菁桐、十分、猴硐、瑞芳、基隆、尖石和土城等地,拍下五千多張與礦工相關的照片。這些照片,長期未有機會發表,僅收存在作者的櫃子裡。直到近年,由於文化部推行博物館與地方文化館的協作計畫,許多礦業遺址逐漸受到重視,2016年,朱健炫先受到新平溪煤礦博物園區的邀請,在一檔與日本田川市石炭歷史博物館合作的台日礦業聯展中展出照片;兩個月後,再於菁桐礦業生活館舉辦了「礦工謳歌」個展。個展結束後,體認照片具有文化價值,向國藝會申請補助、出版《礦工謳歌》一書。

2017年,公視《獨立特派員》邀請合作「黑面地下英雄」節目特輯,當時公視提出一個頗具挑戰性的提議,希望能找到當年影像中的人物。任務看似艱困,但卻意外讓朱健炫在有限的時間之內,於廢墟般的礦坑原址和離散的周邊村里,尋獲約十位的「影中人」。

那次紀錄片拍攝的經驗,意外鼓舞了朱健炫,也讓他更進一步尋思是否能夠延續這種方式:以照片為起點、追尋被攝者,尋訪《礦工謳歌》裡一面之緣的人物、製作口述歷史,拼湊礦場記憶,形成一部歷史見證。

媒介與局限

明白這段「以照片圖像為始、進入歷史與公眾記憶,不停重回現場、重新建構往事」的經過之後,或許較能理解此書的書寫樣態:綜合非虛構、圖文報導、口述與作者尋訪視角的多重敘述。

然而就成果觀察,仍不免感到混合頗多龐雜資訊。除了災難倖存者故事、礦業歷史、地理與技術圖解,還有很多尋人過程與描述細節。閱讀下來很像看了一部「紙上紀錄片」,但是動態影像有一些表述上的優勢,是紙本媒介所沒有的:像是結合聲音畫面、在瞬間壓縮各種視與聲的訊息,更容易穿插時序過去與當下、更快速切換視角,也可讓導演或尋訪者隨時入鏡,使觀眾跟隨敘事者的視角、產生一同尋人的感動等等。相較之下,紙本很難做到多重訊息的同時展現,可能受制於文字的邏輯,一旦企圖挾帶大量訊息,就只能像是將不同圖層相疊的圖檔逐一攤開,也就不免感受到諸多分岔與細瑣處。同時,尋人細節的諸多描述,也讓此書好像有個拿攝影機的人不斷入鏡一般,也不免產生是否更適合做成影音紀錄片的想法。

以文學的標準來看,《炭空》寫法偏向直覺;但若以史料角度觀察,亦不失為重要歷史註腳。然而,對於這本書的起點——攝影,使我更有興趣由攝影的角度觀察。

圖像的起點

不論是《炭空》封面那幅鷹眼銳利、扛起巨木的礦工像,抑或是《礦工謳歌》書封那幀回眸的肖像,這些照片最一開始並不是為了完成日後這場礦業史的歷史壯遊而作,這是攝影有趣的地方。

朱健炫的拍照起點是從業餘攝影團體開始,他在80年代參與台北市攝影學會、高雄市攝影學會,對於「為何會去拍礦坑」一問,他坦言就是為了比賽,因為當時有同好在海山煤礦拍的照片,很受評審青睞,他也為這樣的圖像撼動而嘗試到礦坑拍照。這個起點聽起來沒有什麼遠大理想,顯見作者的坦然與不自我包裝。而對攝影歷史有一點了解的人,並不難理解為什麼很多學會成員喜歡跑到礦坑拍照。礦區的人與景必然帶來強烈的視覺衝擊,因此一直是寫實派攝影團體偏愛的題材之一。

因此,以攝影呈現礦工的圖像,在台灣的攝影史上從不少見。影響過朱健炫、出身基隆的翁庭華,曾在60年代拍過不少九份、基隆的礦場風貌,而同代同鄉的鄭桑溪也有不少此類影像,他們鏡頭下的山城,雲深霧重、甚具氛圍。60年代末,許淵富有一張礦工的側面肖像,黃伯驥也有一張聚焦於充滿汗水泥沙的背面身姿,葉裁也曾拍過北埔的打石炭景象。1960年代攝影師對礦工的興趣,源自業餘攝影學會時代的街頭攝影風氣,他們尋訪各種現實中的題材,關注容易在比賽出線的特殊場景與題材,也常有互相仿效的現象。到了1970至1980年代,報導文學與報導攝影風行,攝影具有使命、經常是為勞動報導的文字配圖,加上當時礦場災情層出不窮,因此更成為報導攝影師關注的對象。像是《人間》雜誌與《自立晚報》都不乏探討礦工與礦災的專題,搭配的也是現今知名的攝影家如蔡明德、阮義忠、張詠捷等人的作品。

從礦工的影像系譜足以窺看台灣攝影史的部分面向:早年以攝影同好為主的業餘時代,著重鄉情風曲、庶民獵影,追求畫面中的形式與光影之美,時也潛藏社會記錄意義。但到了報導攝影盛行的時代,礦工影像已帶有更深沉的社會批判與反思。回到這些圖像生成的脈絡去觀察,可以讓我們看見時代思想和意識上的轉變。

但是朱健炫的特別在於,他對礦區的關注起初也許只是題材上的跟隨,但他卻不像許多拍過就離開的人,反之莫名執著、不斷重訪,因此放眼當下,應該也沒有人像他拍得這麼多了,而這些數量足以堆疊成歷史的見證。

進入歷史

約翰.伯格(John Berger)已一再告訴我們,照片本身無法像記憶那樣保存意義,它們只提供可信度和嚴肅性的外觀,卻去掉意義的成分。意義是經過理解之後的結果。而照片就僅僅是一個表面與外觀。

當一張照片被報導所使用,其需要文字加以解釋,但如果被藝術所使用,或許就需要保留不明說的曖昧,留下審美的空間。許多照片起初因為美感而拍,日後成為歷史圖說,也有很多照片為了記錄而拍,日後成為藝術。攝影的複雜性在於,意圖和目的、照片的產生脈絡與用途,未必一致。

放在攝影的視角下,《炭空》就像是一場逆反的行動。拍照的起點或許是為了寫實的美感,此一表象可以在白盒子的牆上、精緻的圖錄中,但是後來的朱健炫卻如同補遺一般,為其採取了如同報導紀錄的嘗試,回訪被攝者、重新蹲點、了解他們的生命與遭逢的故事,反而為這些照片翻轉成了重生的報導。休憩放空的女工、咧嘴大笑的孩童、面烏齒白的工人,不只是一張照片中的「礦工形象」,也不再只是與觀者視線之間的對撞直擊,更不再是一位獵影者的偶遇一瞥,影中人不再無名無脈絡,他們有了名字,也出現了「後來怎麼了」的故事。作者回到現場的尋訪,就像是穿透照片的外觀層,拉出內裡的故事、進入更深層的意義面,它們包含了生命的療癒、法令的不周,還有社會救助缺失等更多結構面的質問。

這也是《炭空》倘若能夠作為一次啟示之所在。在非虛構寫作的汪洋中,從照片的表面進入生命、產生故事與迴響的可能性。

假如還能對這本書再說什麼,我尋思著朱健炫描述著1984年的夏天,那場致令上百人喪生的海山煤礦災難發生時,第二天他帶著相機,衝向現場的感受。他說,「當下只能用草木同悲來形容,而我按快門的手,不停發抖。」

最終他所選取的照片沒有苦難的直擊,多為工作現場與生活的觀察,人物肖像與孩童笑顏。《炭空》的微妙在於,它退讓了照片的主體位置成為文字的插圖,讓人頗感遺憾的是,編輯策略似乎忽視了影像的力量所能帶來的強悍對照與衝擊。又或許,當代許多書寫已常可預見地、是為日後的影視化而暖身,《炭空》的試驗與圖文解說的詳細化,或也可成為未來的養分和材料。因此,照片取決於當下的一瞬,但故事卻不會只停在那裡。

朱健炫《炭空:追尋記憶深處的煤鄉》

2023

時報出版

本文作者|陳佳琦

國立成功大學台灣文學所博士。藝文雜食者,研究攝影、電影與文學,曾編著《臺灣攝影家——黃伯驥》(2017)、《許淵富》(2020)等書。