11

認識Tumas Hayan(多馬斯.哈漾),是從他2008年獲得林榮三文學獎的作品〈彩虹橋〉開始(那時他使用的名字是李永松)。如此「泰雅經典」的篇名,裡面內容卻不見得是你我所想像。文章中35歲的Yawe住在Kehei部落,部落對面的枕頭山即是大嵙崁事件(1910)的古戰場。老人家說起這驚天地泣鬼神的戰役:

當年日本人為了要把那座山攻下來,泰雅族人的yutas(祖先)身上綁著炸彈,跳到那個坦克車上面,很壯烈的犧牲生命ke~

Yawe配米酒聽得認真,但越聽越不對——原來講故事的老人把《八百壯士》(從前在國小操場放的愛國電影)的畫面融合進去了。

這些老人家真是一喝酒就很會吹牛,是不是年輕的時候苦工做太多,人家的祖先是忠烈祠的先烈,泰雅族的祖先是什麼烈,是破裂(記憶破裂),真是被洗腦洗得太嚴重,連自己的歷史都加一點有的沒有的。

〈彩虹橋〉裡日常勞動、部落笑話、白雲草地看似隨性地轉彎,最後才知道,說故事的Yawe是因為意外而躺在冰櫃的亡者,他被霜封住的嘴唇其實不能說話。記憶破裂不是一個人的事,因此幽默會陪伴憂鬱,寫作要為數種逝者說話。

我並不是天生愛穿越

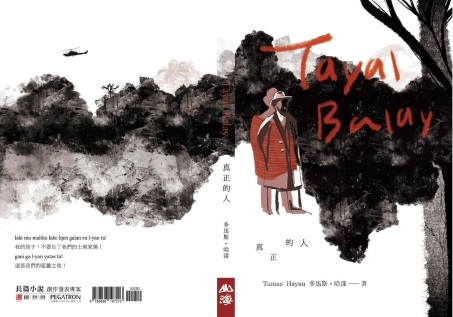

以上的情調情操,在他的自印散文集、原住民文學史的夢幻逸品《北橫多馬斯》裡也可領略。後來他陸續創作了幾部跟「穿越」題材有關的小說,包括曾獲台灣文學獎的《雪國再見》、於鏡文學網站連載的〈異空間飛行〉,以空難、風災等意外,扭轉時空阻絕、重新介入歷史。新作《Tayal Balay 真正的人》(以下簡稱《Tayal Balay》)似也延續了這套嘗試,小說分成上下二部,各有一次關鍵意外(獵人瓦旦在樹林裡摔傷、飛行員瓦旦在演習中失事),當角色「甦醒」,過去與現在開始縫合流動,沉默亡者有了新的舞台。

不過如此一來,記憶就不會破裂了嗎?

楊双子的《花開時節》,是近年來將「穿越」類型與「理解歷史的慾望」兩者結合的最佳範例:小說人物穿越到日治台灣而非華夏神州;寫出細微的體感情感,而非奇情壯烈的爭鬥角力。1 Tumas的穿越,也有他的特殊任務——以新風格引發新觀點、為歷史(或生命史)的角落重新打光、使當代與過去的困境相互照應,泰雅人的Gaga成為持久地、在時空中旅行、辯證的實踐與探索。

《Tayal Balay》裡有四個「瓦旦」(獵人瓦旦、飛行員瓦旦、白色恐怖受難者卡曼的兒子瓦旦、影射樂信.瓦旦的老幽靈瓦旦)。老幽靈瓦旦穿梭於兩部曲中。全書近結尾處,他對飛行員瓦旦說:「你跟獵人瓦旦一樣,為這塊土地努力過」,將兩部曲低調地縫合起。不過比起穿越,「多重宇宙」可能是更當代、更時髦的形式聯想?最新一集的蜘蛛人系列電影《蜘蛛人:穿越新宇宙》中編號第928的地球裡有個蜘蛛人中心,將眾多宇宙中蜘蛛人的分岔命運連結起來的,是所謂的「正史」(canon)事件:愛人犧牲、自責與傷痛、責任與能力之平衡,乃造就痛苦的英雄。老幽靈瓦旦對獵人瓦旦說:「我們在不同的體制下生活,命運卻很相近。」我們(原住民)也有所謂的「正史」經驗、典型經驗嗎?失去名字的、受體制剝奪的、生命秩序裂解的……Tumas的「瓦旦宇宙」,再次提示我們是如何受近似的痛苦經驗,交互牽動、各自漂流。

所以必須似曾相識

不是為了趕時髦才將《Tayal Balay》、多重宇宙連結在一起,我也在意《Tayal Balay》中揮之不去的「似曾相識」感,從何而來又如何可去?除了近年他作品常見的穿越形式,我們也可以讀到原住民文學中大主題的「重來」:受困於國家治理機制的獵人、戰爭與白色恐怖記憶、校園管理與歧視語言等等(當然《Tayal Balay》與Tumas的近年創作裡,仍不乏新的題材面向,例如性與情慾、災變記憶、水庫移民等主題)。這種「不變」對創作來說是危機也是指控,但「為何」似曾相識,可能是更重要的。第一個面向是前段所提及,這些「反覆」、「相近」的痛苦經驗,形成了「典型經驗」的聯繫。另一個面向暗示的是,時代並不如預期地變好。(例如「烯環鈉」事件,不也使人產生「都什麼時代了」的錯亂感嗎?)此「似曾相識」,也引發不知今夕何夕的迷走感,一如飛行員瓦旦在機上的感受,「有時候不曉得自己到底身在哪一個真實的空間。」現實苦短,不如迷走,但對Tumas、對原住民文學來說,「穿越」只是一種推陳出新的試探嗎?

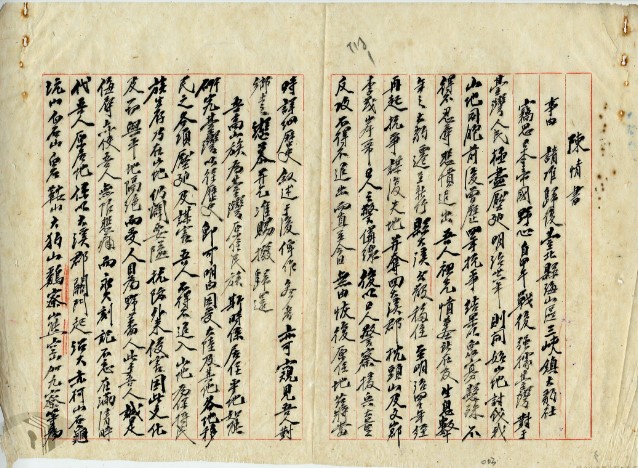

閱讀過程中,偶而我也陷入一種虛實間的迷失。飛行員瓦旦,從老幽靈瓦旦手中的螢幕看見的一組舊畫面,是因白色恐怖「山防隊案」牽連入獄的卡曼、及其子瓦旦的故事。段落中大段檔案、判決、自白、人名所提供的「具體」資訊,勾引我嘗試尋求卡曼的原型人物。最確切的證據是197頁的判決書,除了卡曼外,其他政治受難者都列出了姓氏,只要查照山防隊案的五名受難者,不就可以知道卡曼的「原型」嗎?此刻我幾乎喪失讀小說的防備,犯險地踏出虛實交界的懸崖。此失足經驗,不是誤差,而是關於現實之重的提醒。小說後半段插入的(類)檔案史料,看似造成文學語言的拘束,但其實也能反射「出新而不推陳」的意義:尚未完全抵達的,怎麼能視為重複?

再見的方式

再見是告別,也是重新見到。Tumas在《幼獅文藝》上有過一篇惆悵的散文〈記憶大潭〉:童年記憶最深的,是在大潭新村外公家中的相聚與歡笑。後來才知道那甜中有苦,外公並不是一開始就住在大潭的,外公與其他兩千八百位族人一樣,因為水庫工程而被迫離開祖居地。Tumas是用腳「看見」土地的失與變:「記憶中外公的房子蓋在濱海的沙地上,漫天的沙土風塵滾滾,漫過一整排的防風林,長年在山上赤腳行走的我,不知道高溫海沙的滾燙,蹦蹦跳跳踩進沙裡兩腳幾乎燙了半熟。」《Tayal Balay》獵人瓦旦所前往的獵場,也即是水庫工程後受國家管控的傳統領域。小說的開頭就是:「部落下午三點,時間靜止在山與水之間。」這精確又模糊的「定位」,不也暗示著整部小說未來時空的裂變、人物的移動困局?

《Tayal Balay》讓往日重現的機關是大多數人皆隨身攜帶的智慧型手機。有趣的是,螢幕在小說裡拋棄了「單一使用者」的共識,在異時空中,它可被往昔者所用,示現回憶予今人;幽魂的到臨,其實是回放、再次理解。但《Tayal Balay》不算是結構流暢穩固的小說,例如第一部曲終結於老幽靈的控訴與反問(相對於第二部曲以〈安魂曲〉收尾),不免有僵硬、突兀的感受。這種徘徊於「完」與「未完」的感受,也許不是精密的設計,但若要更理解《Tayal Balay》與Tumas寫作的耕耘推進,也可以座落在「訴苦」的形式與景觀之中:幽靈怎麼說話?幽靈想說什麼?手機螢幕可以從平面到立體地陷入記憶,其他小說中的平面也有這種效果嗎?國語課本、「教授寫的書」、《森林法》、《台北縣海山區三峽鎮大豹社原設復歸陳情書》、《台灣警備總司令部審判庭判決書》……它們交互閃現,使「訴」(敘述)、「苦」(傷痕)交錯縱橫,難以閃避。

傷感的設定是,小說的穿越者其實已是現世的死者,意外的死亡使他們無法抵達彩虹橋的彼端,成為漂流的遊魂,也無法在平行時空中建造新樂園。那死亡可以抵達什麼?孫大川老師於序中所述及「死亡的敞開性」,指出死亡正是意義的開始。平面引來更多平面,瓦旦之外還有其他瓦旦(我想起樂信.瓦旦的父親Watan Syat、泰雅族Lmuhuw口述傳統的保存者Watan Tanga……)。記憶不見得寫出來就不會破裂,但是又何奈,偏偏他是要去記憶破裂的那人。

Tumas Hayan 多馬斯.哈漾

《Tayal Balay 真正的人》

2023

山海文化雜誌社

本文作者|馬翊航

台東卑南族人,池上成長,父親來自Kasavakan建和部落。台灣大學台灣文學研究所博士,曾任《幼獅文藝》主編。著有個人詩集《細軟》、散文集《山地話/珊蒂化》,合著有《終戰那一天:台灣戰爭世代的故事》、《百年降生:1900-2000台灣文學故事》等。

註1|學者鄭芳婷對楊双子「穿越」小說的性別敘事策略,有更深入的討論。見鄭芳婷,〈打造台灣酷兒敘事學:楊双子《花開時節》作為「鋩角」行動〉,《女學學誌:婦女與性別研究》第 47 期,2020 年12月,頁93-126。