10

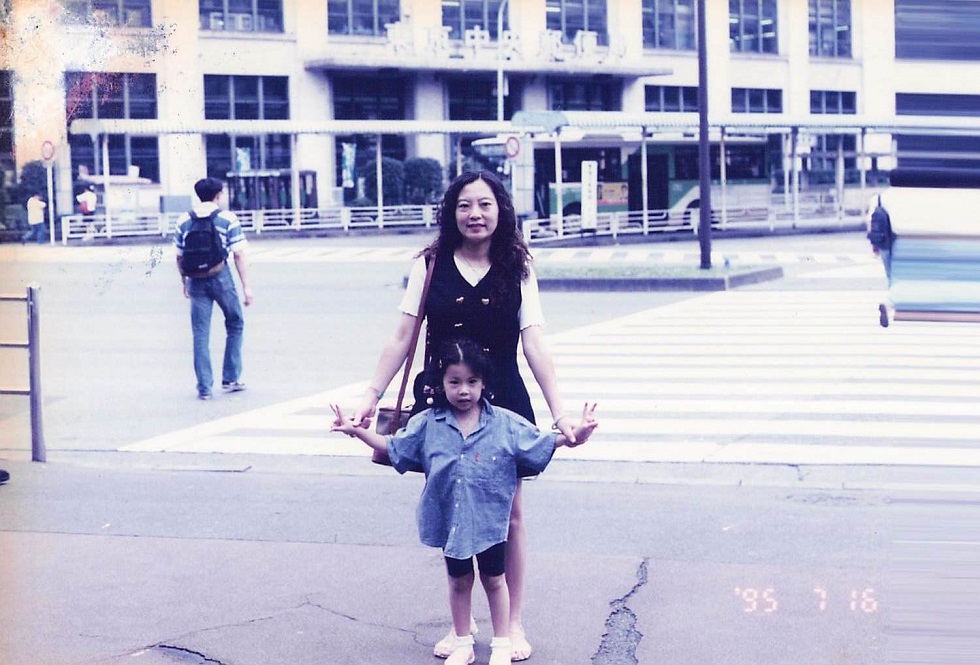

採訪江佩津之前難免幾分遲疑,畢竟是探觸傷心事,尺度如何拿捏變得關鍵。她前兩部散文集《卸殼》、《修復事典》俱繞著母親展開,2019年元旦,該是希望滿懷的一年之初,罹癌的母親卻毅然結束生命,獨留她在人間。

母後,江佩津藉書寫修補母親飄蕩的一生,她過去曾在《壹週刊》採訪執筆尋常百姓眾生相的「坦白講」、「後來怎麼了」專欄,事後看,這些人物心聲似是她母親父親的腹語。勞苦一輩通過她,生命得以被照見。

《卸殼》出版之後,江佩津寫下:「我想,是從母親離世的那一刻起,寫作比過去多了其他的意義,不只是為了賺錢而寫,而是為了她、也為了可能跟自己一樣的人,好好記下這一段,也為我輩的其他人做好可能的準備。」

談起往昔,江佩津的聲線冷靜自持,像她筆下的文字,也如同她顯現的性情。《卸殼》裡,她寫母親的勤奮、善良,遇挫時的堅決與哀戚,她的文字靜靜素描了一位母親渺小又巨大的身影。原以為書寫到此即告一段落,但失重的她仍在無垠無涯裡漂浮,於是她再度提筆描寫與母親相連的物件,一邊解讀,一邊賦予意義。這些物件宛如座標,幫助她重新定位世界。同時,她鼓起勇氣加入Facebook上的「自殺者遺族」社團,讀著遠方和自己有著相似遭遇的人們的故事,雖難免抗拒不忍,但又深切明白:「真的得寫出這一切。」

作為被留下的人,她描寫變幻而糾結的情緒,但節制有度,盡量不讓情感漫溢;她寫生活,寫諮商,寫自己的朽壞與新生,引領我們去看這段活下來的軌跡。

從母親的日記,發現文字的力量

江佩津寫作的起點,可追溯自她中學時期,她篤定地說:「寫作或是用文字表達的習慣,很明確是來自於我母親的關係。」母女倆相依為命,愛得深,卻不善言說,於是關愛轉換了一種形式,在文字裡找到出口。母親有難言之苦,失婚的哀傷、愁苦不好對人言,她習慣寫在日記裡,江佩津國小時便讀過母親的日記,而她的日記母親自然也讀。這是母女之間的默契,某一種形式的「交換日記」。

「雖然日記是很私密的東西,可是母親的日記其實也就是放在書架上,我輕易就能看到。我覺得某種程度上,對母親來講,那是日記,但也像是她想要發聲,或是她在跟自己對話。」母親的日記不完全是流水帳似的純粹紀錄,更多的是反覆的自我詰問,小女兒讀出了母親的心聲,也認識到文字的力量,「我大概從那時候起就知道文字的用途可以是抒發,也可能是求救,跟人訴說她的困境或者不滿,所以才會讓我對文字這個表達方式一直都很喜歡,而且很仰賴。」

青春期時,她初試啼聲,開始在校刊上發表文章,也寫小說投稿校園文學獎、經營部落格。儘管對文學熱衷,卻未選擇相關科系,而去就讀台大農業化學系。置身文學圈外的她時常困惑,怎樣才稱得上是好的寫作?自己的寫作會被認為是不好的嗎?她很看重他人手中的量尺,也在意他者如何評價自己的作品。

「後來寫《卸殼》時,慢慢開始不去思考這件事,因為我就是寫出發生在我身上的事情。另一方面,自始至終我自己一個人處理母親的事非常疲倦,如果類似處境的人翻開這本書,可以不用那麼疲倦的話,會不會是一件很好的事?」她發現寫作原來還富含更寬廣的意義,倘能帶給人收穫、予人撫慰,對她而言,就是好的寫作。

某種程度上,這層思考幫助她繞開書寫家庭私密的屏障,但仍是存有疙瘩,「其實一開始寫《卸殼》還是會有點猶豫,尤其是第一次處理這個題材。以前當記者時,我會有一點私心,因我母親替人作保,成為債務的受害人,父親因公安意外過世,我就會去說服主管或編輯,爭取採訪這類題材。以前我可以把自己藏在報導後面,但當要寫《卸殼》的時候,就必須把自己敞開來讓大家知道。」她踟躕的原因在於,其家庭經驗在一般世俗價值中,容易被判定為失敗、不光彩。直到她前往西班牙巴塞隆納甘塞拉中心(Can Serrat),參加集體敘事駐村計畫,這心結才真正鬆動。

駐村期間,她看了一位美國寫作者Erika Hodges的現場演出,Erica藉由舞蹈、聲音講述她個人家庭的毀壞,以及在世人眼中不堪、反常的遭遇。最特別的是,表演開始前,她請觀眾用手指做出眼鏡手勢,放在臉上,在視野受限的情況下,透過手指圈出的這個景框去觀看她的演出。表演終了,她輕聲說:「Thank you for seeing me.」(謝謝你看到了我。)「這個表演讓我深受感動,也鼓勵我去把自己的事情好好寫下來。」江佩津說。

倘若不是母親,江佩津可能不會把探照燈對向自己。她也許仍像從前擔任記者一般,將自己隱藏在角色身後;又或是像她青春期選擇創作小說,將生之困惑注入虛構的角色、情節之中。「我沒有很喜歡討論我自己,可是我很喜歡討論我的作品。」這或許也說明了訪談時,她顯露出的克制與理性。於是我們將話題帶回她母親身上。

在雜亂之中,修復的進行式

「畢竟我母親沒有機會再去述說她的人生了,我也不能代言她的人生,可能我寫錯了,或是我理解錯了。以我現有的素材,我可以怎麼樣去描繪這個人?寫《卸殼》的時候,我的想法滿明確的,我想要彰顯她的美好與偉大。」她刻劃母親有多努力、多認真,在無窮的匱乏之中,仍然以她所能展現的最好的方式,撐起自己,同時把源源的愛給唯一的女兒。「我覺得心疼,會希望我的母親可以活得更自私、或者更自我一點。」

這對相愛的母女其實都盡其所能的給予。母親走後,江佩津透過寫作代母親完成了一幅自畫像,這是她回報的方式。到了《修復事典》,她終於能夠往內看看那個受傷的自己。

《修復事典》既是談修復與療癒,讀者自然好奇,歷經重大創傷的人,如何站起來,回到常軌?「我自己也會好奇,到底是什麼東西修復了我?那個修復到底是完成了還是進行式?」她語帶堅定地說,「當然是進行式!沒有所謂修復好這件事情。就像跟其他遺族討論的結果一樣,我們無法真的找到什麼東西是可以治好你的,但它就是各種加乘起來的影響。」她舉三浦紫苑為例,在《三浦紫苑人生小劇場》這本散文集中,三浦紫苑自剖她20幾歲時的內在小宇宙,沉迷漫畫、追星看演唱會,是這些極端世俗日常的活動,支撐起她的生活。江佩津也是如此,儘管書裡提及諮商的事,她卻大力澄清,「大家可能會以為,是心理諮商救了我?沒有沒有!當然諮商還是有用,但就是這些微小的、會讓你在某些時刻感到快樂的東西,好比BTS防彈少年團,或是我最近開始攀岩,這些事物某種程度上救了自己。」

她前陣子讀了《寫作課:一隻鳥接著一隻鳥寫就對了!》(Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life),其中一章談完美主義,作者安.拉莫特(Anne Lamott)強調「漫無章法才是藝術家的真正朋友」,對此她深有同感。

「人們會忘記我們其實需要靠製造髒亂來發現自己是誰,以及我們為何存在。對寫作者而言,更重要的是,藉此發現我們到底該寫什麼。我覺得這滿符合我前兩本的寫作狀態。因為我處在一個非常雜亂的狀態下,無論是生命的過程或是思緒,這讓我找到寫作的題材;另一方面,寫作這件事情又可以幫助我釐清我的狀態,經過《卸殼》和《修復事典》,差不多收束、整理完了,那就繼續往前,很可能又會有下一個髒亂。無論前面會有什麼風景,就去看看吧!」她說得爽颯。除了那些微小卻重要的事物救了她,我隱隱覺得她內建的理智線,也是另一無形的支柱。

這些年,她一再上路,去到遠方,以空間換取餘裕,傷害緩慢沉澱。現在的她認為,人生沒什麼好後悔的,發生就發生了,處理它、然後丟掉它。書寫就是她的迷你倉,裡頭存放著珍重的記憶與情感,還有她對世界的關心。她相信,記錄下來,一定會對擁有同樣處境的人產生意義,他們從中發現自己並沒有那麼孤單,有更多選擇攤在眼前。路,還是可以一直走下去。

江佩津作品

《卸殼:給母親的道歉信》,大塊文化,2020

《修復事典:被留下來的我們,不用急著好起來》,大塊文化,2022

本文作者|王昀燕

政治大學新聞研究所碩士。現為博客來OKAPI專欄作家。著有《再見楊德昌》,另主編《台灣電影的聲音》、《紙上放映:探看台灣導演本事》。亦參與《咆哮誌:突破時代的雜誌》等書採訪撰述。