31

叛逆、兇猛,是戴啟倫的舞蹈作品被放上的標籤。今年他將在「新人新視野」中推出舞作《大解脫者》,爬梳歷經生死後,被留下來的人如何釋然與解脫。看似晦澀的主題,卻其實是戴啟倫的溫柔軟肉。

採訪前,他說一定會被發現,其實自己就是一個很幼稚的人,「好啦,算了啦!幼稚——也是一種獨一無二吧。」

舞蹈科班一路走來,戴啟倫是有著獨特的岔路與節奏,例如車禍,過胖,或是到工地打工,清理難以想像的骯髒。他像一塊海綿,直接吸收,坦率吐露。如果表面的開朗和暗夜的憂鬱有所矛盾,那也不是太複雜的事:「以前喜歡在臉書上寫一些很emo的文啊,覺得文筆很好,很帥……」

像我們這種粗糙的直男

媽媽在舞蹈社工作,戴啟倫從出生就在舞蹈地板上爬來爬去,五歲開始跳舞,並且以「成為一名男舞者」為目標,理所當然。唯一讓他猶豫過的選項,是「軍人」。「其實,就是帥。」戴啟倫是軍事迷,另一件讓他著迷的則是音樂。

就讀北藝大舞蹈先修班時,照規則不可以玩社團,但戴啟倫參加了搖滾音樂研究社,從鼓手到主唱,他追求那個被看見的時刻。直到現在,他還是跟一些舞蹈人在一起玩饒舌,「我們稱自己是『關嘻』,你知道,關.渡.嘻.哈。」

「我的興趣都很直男。在舞蹈圈,像我們這種……比較粗糙的直男,比較少。」從小就是班上的開心果,帶氣氛,是他外在社會化常出現的人格,但當粗糙長在細膩的舞蹈班,高中時期有過一段時間被排擠的經驗,「就是會有點小憂鬱。」而那些小憂鬱,會回到作品裡。「我就是那種白天哈哈哈哈,晚上會小自卑、憂鬱的人。作品成為我在做某一種掙扎式的抒發。」

愛玩的他,在升大學時被師長否定,離開北藝大,前往台藝大就讀。對青春期的少年而言,離開一群朋友到新環境已經很糟糕了,那個暑假,還發生了嚴重的車禍。後來兩、三年的期間,都沒有辦法跳舞。

拄拐杖、復健,術科課程全部跳過,戴啟倫說再次開始跳舞,他就知道,自己沒辦法成為小時候理想中那個帥氣的舞者了。那段日子,他用「廢」形容。「打電動啊,對什麼事情都不在意。」甚至胖到差一點可以免役。

但也在這個時期,他開始創作。班展的第一支舞作叫《四腳獸》。他找了六個男生,到亞東醫院借了12支拐杖,整個作品舞者們都要拄拐杖跳舞。音樂是戴啟倫的喜好:搖滾、嬉皮、日式暴走族。「他們還要邊唱邊跳,很華麗的MV式的舞蹈。」第一次的創作,抒發受傷的身體與鬱悶的狀態。「太炫砲了,沒人想到舞蹈科班的人會搞這個。」

在班級創作展上的練習,讓戴啟倫開始認知到,「創作帶給我的快樂,比當一名純粹的舞者,再更多。」

他特別喜歡玩沙盒類的遊戲,「在這遊戲的世界裡面,全部的東西都可以拆解、組裝,成為自己喜歡的樣子。」編舞也是。「把那些你想像到的、講不出來的、不知道怎麼表達的,變成舞蹈創作出來,就很爽。」

大家有深度,我沒深度

他的創作的動能,確實有反叛成分。

當然也仰望那些被他稱為「看起來充滿深度」的創作者,「很酷。我也想變成那樣啊,但我慢慢意識到,可能不管到幾歲,我就是會滿幼稚的。」他常常覺得自己很幼稚,但又同時站成——「所以像我這樣不行嗎?」的質疑姿態。

當兵後,第一個作品是《灰》。「當時覺得,喔,要當一名創作者,那一定要跟人家掏心掏肺。」戴啟倫開始尋找入夜後憂鬱的答案,撿拾可能性集結成《灰》。

《灰》的音樂是大象體操的〈夜洋風景〉。「那是一首充滿希望的歌,只要看到明天的太陽,都會開心起來。」但那時候的他,越聽越悲傷,怎麼樣都不會開心起來。創作《灰》也是如此,「這是一個反諷,好像把灰都抖出來,我就會變好。但這不是真的。它是沒用的。」

剛出社會想要靠創作養活自己,戴啟倫吃飯配醬油,騎機車橫越整座雙北到中壢去教課,收入不穩。剛開始覺得自己離「大人」還很遠,還沒餓死,都不是問題。但過了幾年,「我開始覺得很恐怖。」他陸續跟身邊的人預告,「我不做了,我要去找一份正職工作。」到餐廳工作的前一天,收到一個編舞的案子,「又突然覺得,好吧,不然,再撐一下。」

機會和絕望是如此載浮載沉,穿插在他的20歲末,「那時候我想,好啦,那就是訂一個30歲吧,30歲之後如果還是覺得自己什麼都沒有。就放棄。」

騰出空間,再繼續玩一會兒,戴啟倫決定玩個盡興。2018年誕生作品《黑菠蘿》,源自於他在看籃球時球員花俏的handshake(球員間相互打氣或慶祝的手勢),他起意要把handshake玩得淋漓盡致。兩名女舞者,穿上俏麗迷幻洋裝,在台上進行handshake,「一直shake、一直shake、一直shake……是不是很酷?」他老實說,一開始就是如此而已。後來讀到舞評說在舞作中看到了權力與競爭,「那……我當然會有點奸詐說,對對對。」也因此才遞出2019年的《黑菠蘿2.0》。

他坦承在那個期間,面對當權者,或是所謂混得很好的人,會有一種仇富心態。「就是要像他們做這種有深度的東西,才能在台上。像我們這樣沒深度的人,難道就不是人嗎?我難道就不能待在劇場嗎?」

2020年他從電玩遊樂場汲取靈感創作的《湯姆熊歡樂世界》,在「舞躍大地」舞蹈創作比賽中,拿到佳作。「對啊,人只能接受超有深度的作品嗎?還是有人會喜歡這樣的吧。我覺得得一個佳作,剛剛好。」

到了2022年的作品《退化進化論》,戴啟倫開始練習,放下「深度不深度」的議題。他問自己,當大部分的人都說某個方向好,那他不想要去跟從時,在別人眼中是不是就是一種「退化」?「但這是真的嗎?我因為這樣就比不上人家了嗎?」他不這麼認為。

《退化進化論》拼接融合許多戴啟倫喜愛的元素:狙擊手用來隱身穿的吉利服、電玩音樂、滑板跟影像等,他有意識地從興趣中提煉出自己的美感。「退化、進化,就是因人而異,我認為自己在進化,你也可以這樣認為。」

真正的解脫

「其實這一次新人新視野上的時候,我超級後悔。可不可以做別的啊?這個好痛苦啊……」

去年戴啟倫遭遇親友離世,他與其他家人經歷了一趟被留下來了的旅程。「面對你衷心喜愛的一個人,突然就離開了,你要怎麼樣去……放過自己,然後接受說,我還要自己好好的活著?」

剛開始,他們避談所有關於死者的事,以至於生活中的對話瀰漫著不自然的繞開、中斷與空白,「不去想到,我們就不會傷心了。」

但決定要做《大解脫者》的同時,他知道不能再逃避了。

一場在車上的對談,他們哭著聊起死者,聊起那些輕輕觸碰就泛起苦澀的回憶,在潰堤的淚水沖刷後,留下了一種可以接近的方法。「我們發現,去談論它,甚至把它變成創作,轉化成另一種樣子,是有機會在理性和感性間達到一個平衡的。」也像是在生死之間,取得一個療癒的空間。

「我覺得真正的解脫,就是我們活著的人,可以達到一個平衡:我祝福你,我接受你走了,我也要去面對我接下來的人生。」

談論這份解脫,原本以為在排練場上會氣氛凝重,但卻不然,戴啟倫仍維持一慣的開心果效果。他也從《灰》的時期畢業了。「我們花了這麼多時間把自己培養成一個專業的表演者,那我們是不是可以想辦法帶入情緒就好,而不是真的要有點變態地沉溺在一個喪失親人的狀態。」

排練至今,小憂鬱沒有浮現,戴啟倫穩定著,甚至感覺自己被療癒了。「我有一個期待,我好希望看完之後,給人一種被療癒的感覺。」相較於過去的作品傾向追求形式上的刺激,《大解脫者》是他主動掀開了柔嫩處,為的不是秀出獨特的傷口,而只是虔誠地坦露溫柔。

今年要31歲了,戴啟倫還是會偶爾感覺恐怖,資源在哪裡?自己是不是跟不上時代了?什麼時候要變成一個大人?可是回首一望,他也能為自己讚賞。

「對啊。嗯,最近心態滿好的。我相信自己相信的。」

問他還會不會懷疑以創作維生,他故作猶豫,然後爽快地說:「那就,35歲再看看好了!」

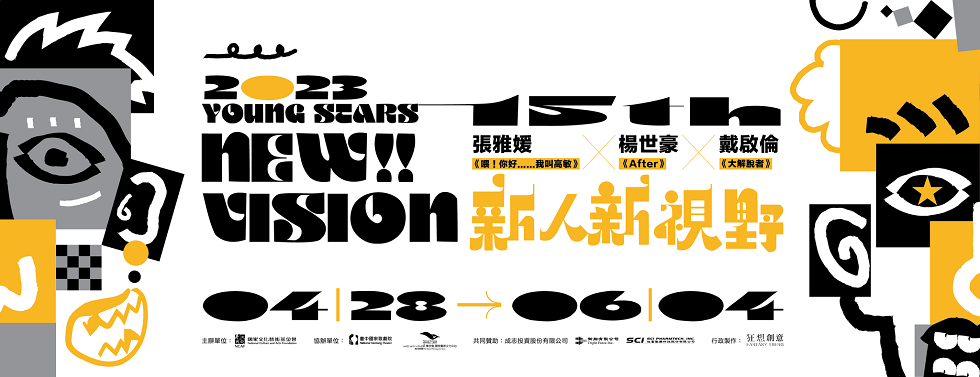

15th新人新視野

張雅媛《喂!你好……我叫高敏》× 楊世豪《After》× 戴啟倫《大解脫者》

2023/4/28-30 國家兩廳院 實驗劇場

2023/5/20-21 衛武營國家藝術文化中心 繪景工廠

2023/6/3-4 台中國家歌劇院 小劇場

本文作者|廖昀靖

曾為舞團行政與媒體企劃,現職文字編輯。