03

2017年8月31日,越南籍失聯移工阮國非在新竹縣鳳山溪畔遭警員連開九槍,最終不治身亡,年僅27歲。當晚,蔡崇隆和太太阮金紅在兩人共同創立的「越在嘉文化棧」吃晚餐。他太太出身越南,位於嘉義縣民雄鄉的「越在嘉」是當地越南人聯繫情誼的重要據點。新聞一曝光,蔡崇隆不解,警察追捕失聯移工可以理解,但為何要開如此多槍?

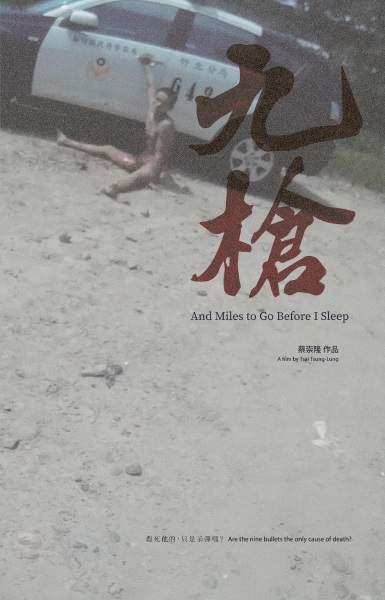

新聞畫面中,只見從現場救護車前窗往外拍,阮國非全身赤裸,下身染血,虛弱地倚靠警車坐在地上。前後脈絡付之闕如,究竟發生何事,民眾不得而知。據媒體報導,阮國非為早日還清鉅額仲介費,鋌而走險,成為逃逸移工,藉轉換雇主以獲取較高薪酬。這天,他被舉報偷車,未料竟因拒捕、襲警而喪生。蔡崇隆拍攝非法移工多年,與阮金紅合作的《再見 可愛陌生人》(2016)即是藉由近距離採訪,揭開潛逃移工的難言之隱。

對於移工逃跑原因,蔡崇隆知之甚詳。他曾訪問警方,受訪員警表示,移工腳力極好,速度之快常讓他們追不上。一般而言,倘若真追不上,也就算了;況且,不具合法工作證,乃違反行政法,而非觸犯民法或刑法,絕不到用槍的地步。「就算拒捕,頂多開一槍,為什麼開這麼多槍?對我來講,這是一個非常大的謎團,完全違反之前我對失聯移工的認知。」

他持續追蹤後續報導,雖對阮國非身世多所著墨,仍無法解開他心中之謎。就像他當年旁觀蘇建和案,分明證據不足,指控從何而來?他說,這不僅因為他本科是法律,也是出於人的好奇心、以及記者的職業病。

歷時近四年甫完成的紀錄片《九槍》,逼視事發現場的殘酷,還原了真相,更指向台灣群體心理晦暗不明的一角。

槍響之前

「一直以來,移工議題都處於台灣人權版圖最邊緣,透過這起死亡事件,我能不能再做一些什麼,讓大家了解這並非個案,儘管它比較極端……」紀錄片提案原定名為「槍響之前」,他想追問:「槍響之前發生了什麼事?那個結構性的問題是什麼?」

當初拍《再見 可愛陌生人》,聚焦四名暗藏於島嶼邊陲、被貼上「非法」標籤的越南移工。本片由阮金紅、蔡崇隆聯合執導,以人物故事為主軸。蔡崇隆說,「她(阮金紅)很有影像的sense,跟同胞互動採訪沒有什麼問題,但要談比較結構性的東西,訪問官方和仲介,必須要由我這種背景的人才能做到。所以有機會還是希望拍一部片去探討結構性的問題,否則大家看了會同情,頂多同理,問題卻還是一樣。」

《九槍》片中,蔡崇隆指出用以制伏來台移工的兩個緊箍咒——仲介費太高、無法自由轉換雇主。結構性問題導致無論合法或非法移工,皆可能死於非命。

過去,蔡崇隆長期追蹤蘇建和等冤案,陸續完成之《島國殺人紀事》系列紀錄片,即可見他對於結構性問題的重視。「關於蘇案,我在電視台做專題時是談個案,但拍攝《島國殺人紀事》,我想指出:這樣的案子不會只是個案,因為那麼多法官判他們死刑,絕對是司法系統出了問題。」影片中進一步導向社會心理,「拖了十幾年,台灣社會也是冷眼旁觀,會有這樣的司法,是基於什麼樣的社會基礎?後來我看這種事情,尤其是人權問題,不管是司法人權、性別人權、移工人權,你不能只是找出代罪羔羊或惡魔黨,強化對立面,其實下面都有一個社會基礎在,這是我在片中想要探討的。」

他坦承《九槍》企圖心頗大,除了阮國非個案,片中並陳近年數起移工命喪黃泉的新聞畫面,包括涉嫌盜伐林木的失聯越南移工黃文團、住違章鐵皮宿舍而葬身火窟的多名移工、以及南方澳大橋倒塌以致不幸罹難的六名外籍漁工等,儘管案例不同,追根究底,卻不難發現其共同面對的艱難處境。

調查者視角與靈魂視角

「這部片我想從兩個視角來看結構性的問題,一是調查者視角,一是靈魂視角,即死亡移工的視角。」調查者視角是從蔡崇隆自身的角度出發,藉由採訪警方、仲介等人,逐一拼湊出事件真相,這是他本就擅長的切入方式。然而,靈魂視角如何呈現,卻讓他十分頭痛。

「我當然可以用一種代言的方式,就像《島國殺人紀事2》片頭,以直升機空拍受刑人盧正家鄉及司法機關現場,搭配盧正的第一人稱口白,內容是根據他生前寫給姊姊的家書。問題是,我沒有阮國非留下的第一手素材……」蔡崇隆原先考慮採訪阮國非親友後,依據其側面描述,再轉化為阮國非的口吻,寫下他的第一人稱口白,但心裡又覺得不踏實。

直至2019年,製作團隊踏上越南中北部義安省的一座小農村,採訪阮國非的家人,始得知他在台期間曾使用臉書,其中不僅記載了他的生活點滴,也透露低落思鄉的心緒。這些素材為阮國非的形象提供了真實的基礎,之後蔡崇隆委請專業翻譯,將內容譯成中文,再擷取部分段落寫成阮國非內心獨白,並找來常造訪「越在嘉」的移工阿尊以越語配音。

蔡崇隆也請攝影師詹皓中想像,若是阮國非的靈魂,回到家鄉舊地重遊,流連於其家屋、兒時嬉戲的溪流,可能會是什麼樣的心情?帶著這樣的同理,慢慢貼近他曾經駐足的所在,攝下的影像,自然更有溫度。片中將阮國非的獨白,與他生活的場景做了有機的連結,使得他的形象立體而鮮明;他雖已不在人世,卻又彷彿無所不在。

驚心赤裸的影像證據

《九槍》中,最震撼觀者的,莫過蔡崇隆透過特殊管道取得的密錄器影像。

尚未取得密錄器內容前,他對現場狀況自有一番想像:拘捕過程中,阮國非仿如猛獸般撲上來嗎?其力道猛烈,對員警構成嚴重威脅,以致員警必須開槍制止?

蔡崇隆原想採取戲劇重演的方式,重現案發現場,讓觀眾感同身受雙方對峙過程之可怖,卻又對實情沒有十足把握。2019年自越南返台後不久,他取得關鍵影像。「我從頭到尾看了好幾遍,跟我原來想像的差很多!以為是拒捕過程開槍的,但其實不是,他從河裡爬出,鑽到警車,對我來講,他只是要閃進警車裡面,而非搶警車。開槍過程和後續發展都超乎我的想像。」

「一開始看密錄器,會覺得違反常理,但以我十多年來跟移工相處,聽他們描述台灣人對移工的偏見與歧視,再看現場員警、民眾的反應,我又覺得不會很陌生。」密錄器影像全長30幾分鐘,蔡崇隆使用了三分之二以上畫面,分成三個長短不一的段落,每段落皆一刀未剪,只有阮國非私處上馬賽克,其他地方完全沒做任何效果。如此驚心赤裸的呈現,令許多觀影者坐立難安,「我想讓大家去感受我看到時的衝擊,我的不理解、我的困惑……。我覺得此個案現場,是一種集體社會心理的反映,讓我們看到台灣人對東南亞移工的態度,已經不是用歧視可以形容,如果要用一個比較強的slogan,我會說:沒有歧視,只有無視!那一幕他們就是無視嘛!無視有比較好嗎?」

針對結構性問題,片中訪問了警察、仲介;至於社會心理的部分,他想追問究竟是怎麼樣的社會,以致產生出這樣的系統和制度?「這一幕我覺得它是某種影像證據,你可以說它是某種隱喻或象徵。」

「整部片最困難之處,可能就是密錄器的處理吧。」團隊中有人建議,何不直接播出,變成紀錄片?但蔡崇隆認為這樣的處理方式太過簡化,恐讓開槍的警員成為眾矢之的,違背希望觀眾看到結構性問題的本意。蔡崇隆坦承,初看密錄器內容時,他必須按捺下滿腔憤怒,他甚至有一股衝動,想透過訪問去質疑當時的員警、派出所所長及現場旁觀民眾,但他終究沒有這麼做。「我訪問陳崇文(現場開槍員警)的動機是什麼?我是要去追殺他嗎?我不想做那樣的事,但我會有那份衝動,因為我握有工具。」他舉麥可.摩爾(Michael Moore)的紀錄片《科倫拜校園事件》(Bowling for Columbine,2002)為例,片中,麥可.摩爾對美國槍枝協會主席卻爾登.希斯頓(Charlton Heston)窮追不捨,將這起悲劇歸咎於他同意開放槍械。不可諱言,這麼做確實會產生英雄的快感,但蔡崇隆一再自我提醒:「回到拍攝《九槍》的目的,是希望大家看了片子,可以反思自己對移工的態度,一直往外怪罪別人沒有用,因為那是一群人,不是一兩個人,既然是一群人,就表示那是某種社會的狀態。」

逼視現場之必要

後製最後一年,蔡崇隆花了很多心力斟酌如何剪輯,內部試片多達一百人次,也特別找來非同溫層,蒐集各方觀後感再進行多次調整。「密錄器影像長度、新聞畫面多寡等,都經過測試,才調到最終的適當比例。」《九槍》定剪版用上25分鐘左右的密錄器畫面,為何決定如此?「這是主觀的判斷,照常理來講,應該是太長,可是如果照我想達到的目的,也只能這樣。因為我自己看了不舒服,別人一定也是。我們不是窺探奇觀、旁觀他人之死亡,而是希望藉此反思整個台灣社會。既然如此,就必須要有一定的長度,甚至讓你覺得尷尬、不解、不舒服,才能達到效果。」

他選擇一刀未剪,背後也有原因:「如果被我剪輯過,剪掉較缺乏對話的部分,好像也可以,但是『跳』,應該要讓你好像在現場看的感覺才對;而且對立面的人很容易抨擊,這是經過剪輯的影像,故意讓人不舒服。在層層考慮下,我覺得還是要盡量原汁原味。」

這段影像血腥、殘酷又荒謬,銀幕前的我們,目睹了一個活生生的人死去的過程。即便隔了層影像,都如坐針氈。「是有點殘忍喔,這次的呈現方式,這也是我以前的紀錄片不會有的,所以我不是很有把握這次受到的討論或批評會是怎樣,我還在慢慢感受這個社會怎麼看待這件事。對我來講也是一個謎吧,或是學習過程,這多少也可以反映台灣社會的成熟度。」

台灣南方影像學會曾放映《九槍》片花,一名觀眾看到密錄器影像,直言太殘忍,阮國非已死,卻將他生前裸裎、受苦的過程公諸於世。蔡崇隆不迴避這其中可能牽涉到的倫理問題,「我只能自我證明這樣做的原因是什麼,我跟觀眾解釋,但他們到底能否接受我也不知道。」

紀錄片完成後,蔡崇隆不怕有人跳出來告他,也不擔心仲介怒罵,他唯一的顧慮是——「我最怕傷害到阮國非的父母」。過去,他會提供片子給主要受訪者看,唯獨這次例外。就他所知,阮國非父母並未完整看過密錄器內容,他憂心若是阮國非父母看見,勢必造成二度傷害。所以他聯繫了阮國非的妹妹阮氏草,若她願意,可代表家人看這部紀錄片,而後再委婉地向她父母解釋,可能不適合他們觀看的理由。

為了判斷如何處理密錄器畫面,蔡崇隆看了不下數十遍,儘管痛苦,仍是必須面對。

「有時候開車途中,不知道為什麼就哭了。可能是所謂『創傷後壓力症候群』(Post-Traumatic Stress Disorder,PTSD)吧。」向來予人理性印象的蔡崇隆,難得吐露了深層感受。隨著《九槍》公開映演,開始有一些對話機會,當初他看到密錄器影像的震撼、不適、忿怒,好像才找到了出口。

「現在片子播出,聽到大家的感受,這個過程對我來講是重要的,不然會一直壓在我心裡,很難受。透過跟人家的對話,對我來講有某種療癒的效果。」

有證據的主觀

阮國非被槍殺後,輿論兩極,一是捍衛警察,主張因阮拒捕,打傷民防,員警當然可開槍;一是聲援移工的人權團體,認為再怎麼樣也不該連開九槍。

「事發後,民間兩極對立很嚴重,我看了很難過。我知道事情沒那麼簡單,若要解決問題,事情要攤開來看。」《九槍》不只為移工發聲,也讓陳崇文姑姑、仲介、警察各方發表看法。

蔡崇隆解釋,「作為記者,常得平衡報導,但我的正反並陳不是為了平衡報導而已。相較於一面倒挺移工的單面傳播,正反並陳提供了更多思辨的空間,讓觀者自行判斷,反而更具說服力。」

但他也強調,正反並陳絕非各打五十大板,「有些媒體的平衡報導是各打五十大板,看不出觀點,兩邊各說各話,就看你挺哪一邊,這很像藍綠對抗。但你作為一個第三者、作為一個報導者,尤其是深度報導、紀錄片,不可能什麼都不知道卻做出一個專題,你一定做了研究,有更全面的資料,若還各打五十大板,那很假嘛!甚至是沒有盡到報導者的責任!」拍攝紀錄片超過20年,他一貫的立場是:「紀錄片一定要有觀點,但必須是『有證據的主觀』——你有證據去支持你的主觀。」

「我的片子想要打破二元對立的觀點,不要認為找到代罪羔羊,事情就結束了。如果我們的社會心理、結構性問題是那樣的話,這事情不會就此結束,它會繼續發生。極端事件未爆發時,表面上看來,就像一條平靜的河流,沒有異狀,但底下有很多的犧牲者、受害者,我們不得而知。」他在《九槍》片尾列上一長串在台移工死亡名單,這些曾出現在社會新聞上的陌生名字,多半一兩天即被世人淡忘,一一列出,是追悼,也是警惕。

影片開場不久,蔡崇隆刻意設計了一顆鏡頭,請團隊以俯瞰的視角,拍下他在越南採訪阮國非父親時的現場情境。他透過一個上帝/靈魂的視角,質疑自己:做調查或紀錄能否改變什麼?「可是,慢慢的,我不覺得紀錄片一定要能夠改變什麼,才算一部有意義的紀錄片;就算不能改變什麼也沒有關係,紀錄本身即有其意義。」

蔡崇隆《九槍》

公益特映會全台巡演中

映演場次請見活動專頁

本文作者|王昀燕

政治大學新聞研究所碩士。現為博客來OKAPI專欄作家。著有《再見楊德昌》,另主編《台灣電影的聲音》、《紙上放映:探看台灣導演本事》。亦參與《咆哮誌:突破時代的雜誌》等書採訪撰述。