30

過去兩年,我曾受國藝會專案補助,完成兩年的表演藝術評論人任務,繼而轉為表演藝術評論台的特約評論人。同時,國藝會也將我在2016年完成的專案評論成果彙整在「補助成果檔案庫」中,方便我搜尋過去書寫的評論文字,檢視自己的書寫進程,亦從中看見其他同領域或不同領域評論人如何書寫、觀看,及如何構結他們的書寫計畫。於我,國藝會「補助成果檔案庫」的幫助甚豐,也協助了我在評論書寫等過程中能夠有所對照、援引,藝術評論被分門別類地建構在「補助成果檔案庫」,儼然成為一座觀看角度的座標系,讓此刻當下正在進行劇場觀察,或是未來欲從事劇場觀察的人能夠有所參照。

先前,我不知國藝會曾進行成果補助資料庫的建檔,因受到國藝會補助,才開啟了我對各類補助的好奇心。搜尋相關成果,可以發現補助項目相當多元。瀏覽後,特別引起我關注的有四個部分:第一是專案評論計畫的成果,第二是對戲曲創作、製作的補助成果,第三是對戲曲影音、書籍出版的補助資料,第四是海外研習相關補助成果的資料建檔。最重要的是,資料庫中跨領域的補助成果建構,包括文學、視覺藝術、音樂等等資料的建檔,讓評論人如我輩中人,又或創作者等藝術工作者能夠有所參照,不侷限於自身工作領域內的知識理解。

於我,最直接的影響仍是「表演藝術評論人專案」的補助計畫。對我影響至深的是表演藝術評論人吳岳霖的撰寫計畫,給我在戲曲評論上的幫助、啟發。雖然大多數的評論文章可散見於「表演藝術評論台」,但在整體的檔案建構中,可以明顯發現他的評論趨向及關照重點與我的評論相較,特別強調「當代戲曲史」的評價與建構,我則是從表演發展及文本形構著手,相互對照能互補有無。除此之外,表演藝術評論人白斐嵐、吳政翰等人的評論撰寫計畫,特別是對音樂劇的評論書寫,以及對戲曲的不同觀看視角讓我頗有斬獲;舞蹈評論人樊香君、劉純良等人甚至提供了我一種不同的肢體想像,讓我對當代戲曲的觀察可以有更不同的評論視角。我主要書寫、關注的藝術領域雖為「戲曲」,但對當代戲劇仍不乏涉獵,目前亦嘗試觀察、書寫、評論。除上述之專案評論成果,其他包含音樂、舞蹈等相關領域之評論人皆有相當不錯的成果。不過,整體而言,專注在戲曲部分的觀察人可惜仍舊是相對少數,關注在戲曲表演本質討論的評論人又更少,個人希冀表演藝術評論人專案戲曲部分的建構可以幫助更多致力於從事戲曲創作的觀察者。

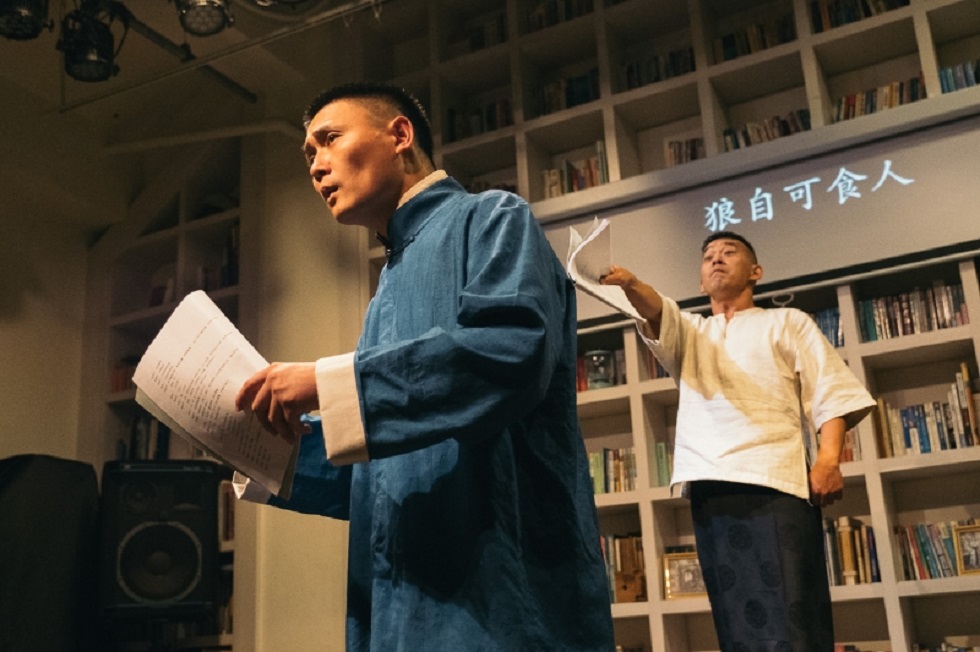

第二部分是國藝會補助的創作計畫,在檔案庫的「創作」這個分類項目中,我意外地看見了非常多我在書寫評論時的觀照對象。比如2015年本事劇團的創作計畫《狼與一位名叫東郭的人》,在其存檔的成果報告中,我從中理解了這部作品在創作時的點點滴滴,也看見創作者對於創作的詮釋與思考;再者是2016年的「《白色說書人——我的嘛吉獄友馬克廖・添丁》劇本創作計畫」,這一計畫同樣是我在觀看完戲劇後,再行找尋作為寫作對照的資料。觀看完這份補助檔案建構,讓我除了能夠看到舞台如何呈現劇本中的奇幻瑰麗外,也讓我能夠看見編劇詹傑如何將複雜的跨界演出整理為文本,讓導演、演員能夠參照並執行此劇,更有趣的或許是詹傑在沒有台詞的場景下寫出的舞台指示與情境,感覺又更加細膩具有想像性。

第三部分是戲曲影音、書籍出版。這部分看來雖微不足道,但這些影像、文字能夠被出版,也為劇場觀察以及學術研究留下了許多寶貴的資料。2016年由國藝會補助台灣崑劇團完成的「西牆寄情」DVD出版,留下了崑劇表演重要的紀錄。台灣崑劇團長期以來致力於兩岸崑劇的交流,特別是與上海崑劇團的傳習交流與合作演出,推出了一系列的演出專場,而「西牆寄情」正是其中之一。在這輯影音紀錄中,不僅只是上海崑劇團的交流演出又或是台灣崑劇團的演出紀錄,重要的是保存了上海崑劇團的崑劇名家在傳藝予台灣演員後,由上海演員與台灣演員互搭、互演的紀錄,可以說是相當難得,為台灣崑劇發展留下了很重要的紀錄,也看見了台灣戲曲演員學習崑劇的路徑來源。

再者,引起我注意的還有兩部出版,一是當代編劇的創作:2015年劇本出版計畫《詠而歸:施如芳京豫劇、歌仔戲劇本集》;二則是古典文本的編纂整理:2013年《荔鏡記匯釋》。會特別注意到編劇施如芳的劇本出版,首先是因曾至劇場觀看過她的作品:國光劇團的《快雪時晴》與唐美雲歌仔戲團的《燕歌行》。這兩部作品皆為相當成功、值得討論的作品,同時兩部作品也為兩團創造不少佳績,加演、巡演的觀眾都相當多。施如芳一直以來都是相當別具個人創作風格的編劇,特別是其文采瑰麗與散文式書寫特別令人著迷,不過觀賞演出後總可惜不能細嚼其文字,而這本書的出版除了讓我能夠再讀、再回想舞台呈現外,也讓我在書寫評論時有所參照,是相當重要的檔案。

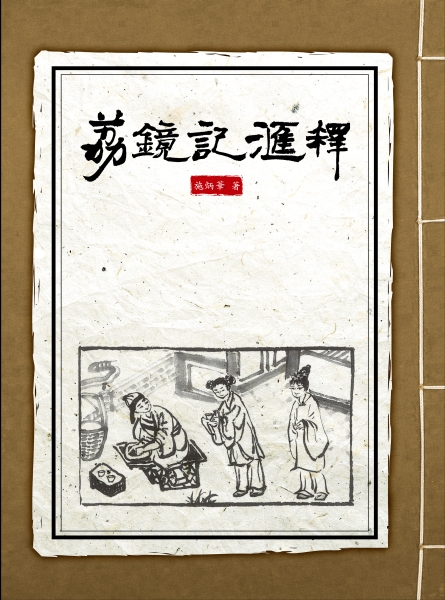

獲得2013年補助的《荔鏡記匯釋》則令人驚豔,在看見此一補助資料的同時,我也立刻買了這本書。除了對文本的校釋彙注外,本書前兩章提供了《荔鏡記》相當多的先備知識,包含《荔鏡記》的歷史來源、價值、影響,最特別的是書中所附的VCD正好可以搭配第二章,讓讀者可以在閱讀的過程中,也體會、了解《荔鏡記》創作語言差異與南音韻律之特殊,於我,是相當重要的出版品。

除了上述三個部分外,引起我相當大興趣的還有海外國際文化交流的補助資料建檔。海外國際文化交流的補助於我而言,或許可以是一個未來能夠執行的計畫。評估自己的觀看角度,或許仍須至國外探訪,觀看更多不同類型的演出或與其他國際評論人交流,才能有更寬廣的評論視野,一是對中國大陸各類地方戲曲與新編戲曲的演出訪察、了解,二方面是對東南亞或其他各國的傳統文化藝術的探尋,參照系若多,或許可以讓我在觀看台灣劇場作品時有更不同的觀點。在檔案庫的相關補助案中,讓我最感興趣的是舞評人樊香君在2017年獲得補助的「德國身體文化初探:弗萊堡國際接觸即興節交流」。樊香君以「弗萊堡國際接觸即興節」做為關注重點,除了即興節的節目之外,她更與即興節每年帶來的接觸即興實踐者、研究者或愛好者交流,並且在這場盛會中參與工作坊,與參與者共同食宿等等,深入文化吸收知識,讓人十分欣羨。未來,也希望我可以循此專案之路徑選擇一可行的文化節參與,讓自己能夠看見更多形式的演出,碰撞更多不同的觀點。