30

受《國藝會線上誌》之邀,我嘗試觀察國藝會「補助成果檔案庫」的介面設計跟資料庫搜尋系統如何影響我的研究方向。因此,我規定自己在一開始時,從離現在最近的作品開始一頁一頁慢慢看,只根據縮圖跟標題,挑有興趣的作品,而後發現我較容易點開跟新科技和身體有關的作品,於是重新以「科技」、「身體」、加上我個人的興趣「時間哲學」為關鍵字搜尋。接著才仔細閱讀該作品的描述,發現這些作品的共通性都是在思考「新科技如何影響人的身體並創造新的時間概念」。又因為希望能將所選的作品與「線上」、「線下」的概念相呼應,因此,最後一階段的篩選,我特別選出聚焦在討論科技與身體、虛擬與實體之間的辯證關係的作品,包含:從以科技形式為主體的作品、否定純粹地科技使用而回歸身體的作品、再到身體與科技交錯而成的作品。

科技化的身體

在使用線上資料庫時,因無法親臨現場,而產生對於動態影像、立體感的需求,洽好由莫珊嵐的《Exosquelettes》這個介在立體與平面之間的作品表露無遺。展覽「致—前線的鄰居:love thy neighbor as thyself」之中,《Exosquelettes》是一個立體的雕塑,但是這個雕塑是由平面照片組成,擷取出象徵性的三維資料圖像。只看照片的話,乍看之下會以為這是一個平面作品,但仔細一看卻發現它其實是一個雕塑。線上的觀看方式,剛好為這件作品又增添一層立體與平面的轉換層次,這個作品不僅引發我們思考在網路上觀看與實體觀看的差別,也讓人聯想到在新科技的發明之後,我們該如何重新定義人的身體與身份?

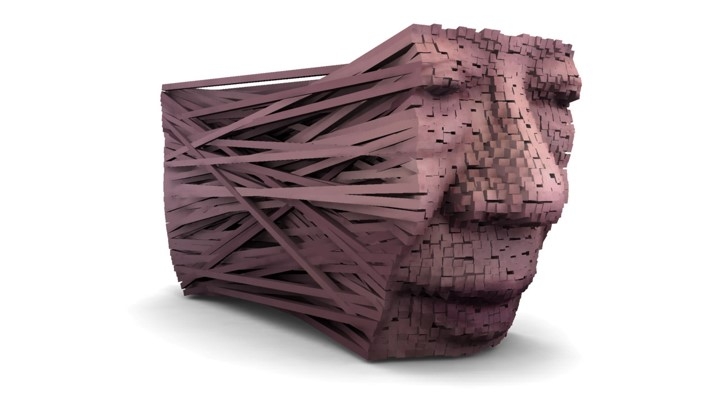

同一檔展覽之中,張博傑的《身份漫遊》,藝術家以google搜尋引擎找出與自己最相似的頭像,再以圖搜圖,找出更多與自己相似的頭像。這件作品反應出藝術家如何用數據庫的角度,重新定義人的身份。與此呼應的作品是黃心健的《血脈之線》,這個作品是一系列的3D列印雕塑,每一個雕塑都由兩個有血緣關係的祖父母與孫子女的臉孔所組成,臉孔之間以直線條連結,這些線條的顏色是用程式分析其肌膚顏色,計算出臉孔間膚色相同的部位建立而成的。《血脈之線》反應出直接把科技當作一種「形式與表現的工具」的焦慮,因而試圖把血脈的熱度加進冰冷的科技之中。1黃心健於作品論述中寫到,國內的科技藝術大量使用開放源碼,而缺少了「在地的」科技思考,而他的作品則是企圖將歷史與科技做出連結。2加入歷史元素的思索方式讓對科技的探討增加深度,但其實以血緣關係象徵歷史,或是擷取膚色相似性也是一種化約。不過相較於純粹地將人的身份進行虛擬的連結與複製,透過掃描有血緣關係的「真人」這個設定,為這個作品帶來「實體的連結」,消減肉身被化約成一串資訊流的焦慮。我認為解決形式化的使用科技的一個方式是在作品之中加入多方面的思考,例如:思考科技本身的限制和科技的歷史,如此,才有可能將歷史與科技做出更具深度的連結。

身體與科技史

思考科技史與科技本身的局限性的其中一個方法是「思辨設計」(speculative design),思辨設計通常是把哲學常用的「思想實驗」(thought experiment)以藝術的方式轉化為一個想像的故事、情境或事件,另一個類似的說法是一種文學的寫作類型:「新創歷史」(alternative history)3的敘事方式。這三個名詞,儘管分別來自設計學、哲學和歷史學,卻指向雷同的概念:以一個充滿想像力的假設為開端,重新建構一個敘事結構或一個世界體系。這樣的結構雖然有虛構的元素,但卻能深刻地反思社會現況並創造出改變未來的元素。孫以臻所策劃的展覽「想像的身體邊界」,即是以這種科幻的敘事結構作為主軸,反思科技與人類身體的關係。例如:林沛瑩的作品《天花症候群》,藝術家假想一個商業的疫苗公司為客戶作客製化的疫苗,在這個社會裡面疫苗的生產系統也像天氣預報一樣,隨時會更新與預測趨勢,有趣的是當客戶打完疫苗後,身上會留下疹子,讓其他人可以馬上辨認出來這個人是否使用了最新版的疫苗。透過這樣的設定,激發觀眾思考未來的社會關係,以及當科技進步的時候,人該如何面對與掌控自己的身體。

身體化的科技

《天花症候群》所構築的世界屬於廣義的「後人類世界」,在此「人」已經變成一種複合體,一種肉體跟科技/機械元素結合的綜合物種。除了從科幻的角度理解人類,其實現實生活中的許多科技已經預示這樣的趨勢,像是在計畫「電子穿戴。軟性構成——數位時代中的服裝形象、構成、創造、與織造」中,穿戴式織品的發明即揭示人類的身體與科技工具更加緊密相連的未來。這個計畫源自於2017年於台灣苗栗深山泰雅族象鼻部落舉辦的年度國際電子織品工作坊,此工作坊為「部落對抗機器」(Tribe Against Machine)社會藝術計畫第一次舉辦活動,活動邀請到電子織品藝術家、新媒體藝術家、人類學家、工程師、社區文化工作者進行文化交流,讓泰雅族傳統紡織技術與電子科技的織品技術能夠互相對話。將新科技帶入傳統文化之中,是一種文化霸權的入侵、一種「進步」的結合,還是有可能平等互惠?這些都是需要謹慎思考、努力溝通的問題;在穿戴式科技之中加入傳統文化的元素,進而為科技帶來歷史深度與文化內涵,也可以視為一種希望科技回歸在地、歷史、土地,或廣義的「肉身」、「實體身體」的企圖,這使工作坊成為一個很美麗的、令人動容的交換計畫。最重要的是在創意發想後,如何轉化部落與自然共生共存的精神於資本主義主導的社會,這也是進入後人類時代後一個尚待解決的難題。

新科技、新現實、新哲學

新科技的發明促使藝術家思索「人類」的新定義,也使藝術家對於什麼是「真實世界」產生懷疑,歷史上,每次只要出現一個新的科技工具──攝影、電影到虛擬實境的發明,上述問題都會再被熱烈地討論一次。在「時間全景──陶亞倫2016個展」中,藝術家透過虛擬實境的作品《時間維度》尋找對於現實(時空結構)的新定義。在展覽現場「有一個實體的動力移動平台,觀眾需站立在移動平台上,穿戴VR眼鏡,感受身體在虛擬空間的移動速度。觀眾的身體進入了虛擬的空間,從畫廊現場空間,緩慢地移動到巨大虛擬空間中,最後再從虛擬空間緩慢地移回到畫廊現場空間。影像的移動方向與速度,與實體動力移動平台的方向與速度完全一致,使觀眾的身體漫遊於巨大的虛擬時空中。」4這個作品讓觀眾的身體在虛實交錯之中消失又現身,不禁讓人思考真實世界該如何被定義,世界是由我們眼睛所見的、身體所感受到的經驗所定義的嗎?這似乎回到一個古老的哲學問題:「有什麼判準能讓我們區分夢境與現實?」

展覽的論述中引用麥克爾・海姆(Heim Michael)的語句:虛擬實境是一個「出類拔萃的形而上學機器」。5形上學一直試圖描述一個世界的體系,定義何謂真實世界。如果能定義真實世界,也就能區分夢境與現實的差別,並可以重新建構人的身體與世界的關係。哲學家對於真實世界的定義不斷地在變化,6也隨著新技術的出現,產生新的論證。在這個意義下,科技的突破性、藝術的創意性、哲學的創造性是並駕齊驅的,因為它們都是在進行最深刻也最難解的探問,並試圖建構一個還不存在、正在發展中的新世界。而《時間維度》這件作品設計了一個「體驗」,讓觀眾體驗這個正在被建構中的世界,一個實體與虛擬交錯而成的世界。

線上研究與實地觀看

在瀏覽龐大的資料庫時,最需要的就是使用「關鍵字」找到符合研究主題的作品。這種「搜尋」作品的方式跟現場看展覽非常不一樣,因為展覽中的作品是已經被策展人所決定的一套「觀看方式」。相反地,具有互動性的線上檔案庫,讓使用者可以游離跳躍地看作品,自己捕捉作品與作品之間新的連結,好似在進行策展的前期研究。但這種方式也不是全然地自由,因為資料庫會為作品設置標籤跟關鍵字,這些設定直接影響使用者的搜尋結果,使用者會注意到哪些作品,某種程度上是被搜尋引擎的遊戲規則所決定。7點開搜尋結果後,要選擇打開哪個作品又被作品的視覺效果所影響,有些作品可能有很高的品質但是因為不適合成為「一張照片」而被滑鼠轉瞬地掠過去。進行更進一步的論述時,最關鍵的研究材料變成作品的「動態影像紀錄」與「文字描述」,若兩者具備,比較容易引發研究者的興趣。未來如果能將檔案庫的資料、研究文章結合,並設置多樣化的關鍵字,包含作品的描述性關鍵字以及藝術理論中的關鍵概念,如此,也許能使線上庫發展成線上策展平台,成為策展人的利器,也能使過往的作品得到更多的迴響。

註1|國藝會補助成果檔案庫,「血脈之線──黃心健創作計畫」文字介紹。原文中「型式與表現的工具」推測為錯字,故改成「形式」。

註2|同上。

註3|通常翻譯為「架空歷史」。

註4|陶亞倫《時間維度》作品於YouTube的說明文字。

註5|國藝會補助成果檔案庫,「時間全景──陶亞倫2016個展」文字紀錄。該句話出自麥克爾‧海姆(Heim Michael),〈從介面到網路空間──虛擬實在的形而上學〉(The Metaphysics of Virtual Reality)。

註6|例如:從柏拉圖説藝術是對實在界(reality)模仿的模仿、德勒茲説實在界是虛擬與現實間的多樣化關係,只有某些藝術形式因為表達綿延的概念(duration)因而能揭開實在界的樣貌,到布希亞說當代藝術已經被擬像(simulation)的世界吞噬,一切都只是符號、充滿無以數計的實在界的擬像,而實在界已經被消解。對於真實世界(實在界)的定義不斷在改變,進而影響藝術與現實之間的關係。

註7|國藝會相關承辦人員針對補助成果資料庫的「關鍵字」設定提供回應與補充:(1)現階段檔案庫為提供使用者以輸入「計畫名稱」、「獲補助者」等條件,及針對各筆成果之「成果摘要」文字內容由搜尋引擎進行全文搜索,以提供更大範圍的搜尋結果。(2)針對2017年以前成果,目前國藝會資料庫並無採用為各筆計畫成果下「關鍵字」的做法,而2018年起之成果,將由獲補助者於繳交成果時提供該筆計畫的「關鍵字」,來作為檔案庫「關鍵字」的設定與標籤顯示。另外也預計於2019年底前提供包含附件檔案可透過搜尋引擎進行完整搜尋的功能。