30

人們總說悔其少作,說這話的人,其心後悔的其實是一整趟的冤枉青春。年少時寫下的字,用過的筆,愛上的人,隱隱然總有種走位謬誤的意味。也許是因為年紀太輕太欠慮,但生理年齡不是決定性因素,心理的老成或稚嫩才是關鍵的主因,我想也是有人會把自己的一輩子都浸泡於某種青春期的感情心智的泥濘池塘中,漂著盪著最後變成一只透明標本,只剩下骨骼間的空隙冒著懊痛的泡沫。

「悔其少作」一語出自楊德祖(楊修)寫給曹植的信〈答臨淄侯箋〉:「脩家子雲,老不曉事,強著一書,悔其少作。」我查了資料,該是在諷笑司馬相如的鐵粉揚雄。少年楊修多麼絢爛狂妄多麼春風得意,他是太華麗的煙花綻放至最燦美處一瞬眼熄光滅焰,也許再無人有楊修的天才,但凡年輕過的人必定能夠體會那偌大的莽撞,對初識文學宇宙的寫作者來說,年少的著字之舉往往是魯莽而勇敢的,一些普普通通的詞藻意象,因為勇氣鍍金而也能擦亮少許坦率的星芒。隨著年歲增長,越來越無法像年輕時般放手一搏地將腦海中所有湧現的詞句傾入紙上,工作越來越忙,時間越來越少,體力越來越差,情感的驅動引擎被現實磨損得巍巍晃晃,每至提筆總感觸馬齒徒長。

寫作資齡的增加並不一定指向作品的成熟,但大多數情況下卻可以牽涉到某股卑慌與惶恐──新人紛沓輩出,前輩依舊屹立,自己像壞損的門栓一般卡在尷尬的位置那樣不上不下,如此不堪一擊如此容易被忘棄──若不是特別狂狷之人,通常都會碰上這塊自我詰疑的擋路石,橫在腳尖前方硬生生阻斷靈感的水流遮蔽降靈的神光,以往神靈附體般的創作狀態彷似隔世流言,下筆動輒數十行的風光不再重演。

我想這大約就是所謂的創作瓶頸了,面對窄路斷垣,有人不服硬闖,有人則返身往少作裡尋溫暖,有人則乾淨擱下筆不沾俗名塵腥,不到臨頭,我還不能判定自己是屬於哪一路線,關於創作枯水線的預感還沒到期,還有一點點矜持與驕氣想繼續弄筆。但我明白自己絕對是悔其少作悔到不行的那種類型──對於自己的詩集,我連翻讀都不忍心,有時候為了寫稿或演講等需要,不得不從書架上最邊緣處抽出書來,按著頁碼速速翻到查閱的那一頁,像從懸崖邊緣拖起一個微光將滅的記憶。

對於自己筆下已成形之作的悔赧與莫名愧意,導致我對自己的詩(相較於其他詩人)相對地陌生許多,每當聽見或讀見某一句或某一段落覺得眼熟,被提醒了才想起──原來是我寫的──像那些明明面熟卻叫不出名字的有緣無緣者。

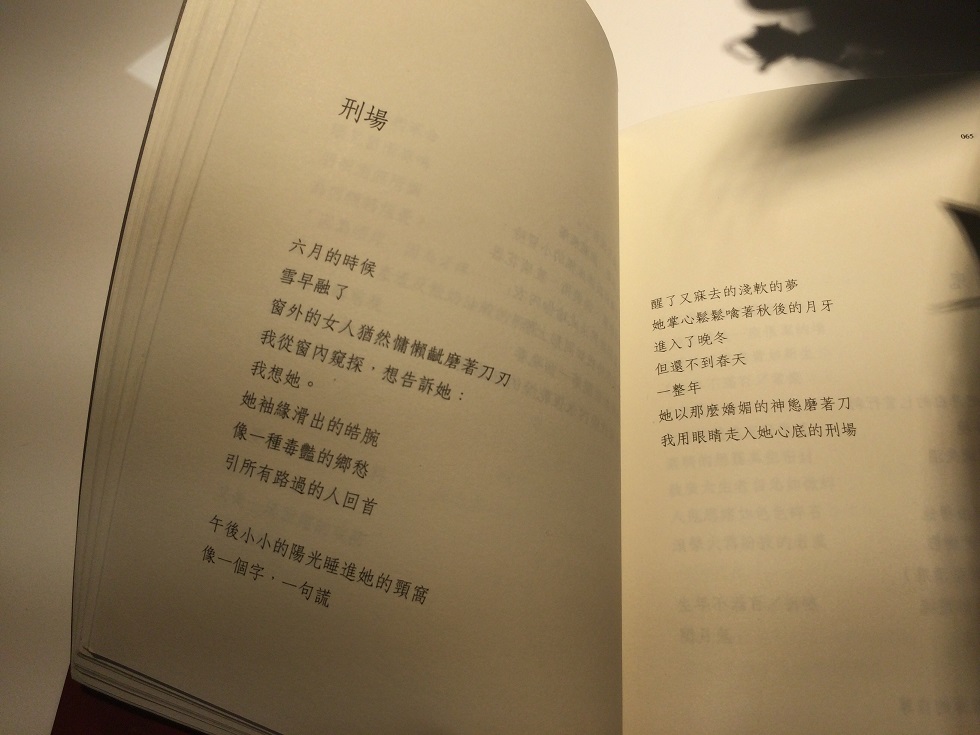

對自己的作品避而遠之,大概不常見人有這份潔癖。例如《波麗露》中有一首〈刑場〉,是我目前已付梓詩集中所收錄年份最早的一首詩,我想自己當初真是失心瘋了,怎麼會將少作中的少作印成白紙黑字?

六月的時候

雪早融了

窗外的女人猶然慵懶齜磨著刀刃

我從窗內窺看,想告訴她:

我想她。

她袖緣滑出的皓腕

像一種毒豔的鄉愁

引所有路過的人回首

午後小小的陽光睡進她的頸窩

像一個字,一句謊

醒了又寐去的淺軟的夢

她掌心鬆鬆噙著秋後的月牙

進入了晚冬

但還不到春天

一整年

她以那麼嬌媚的神態磨著刀

我用眼睛走入她心底的刑場

這完全是我的錯。這首距今至少十四年前寫的詩,如今看真是生澀得可以。我迄今出版了三本詩集一本散文,我覺得自己非常幸運,出版社寬厚我,讀者寵溺我,唯一過不去的只有我自己,而難以回首者尤以《波麗露》為甚。但整本詩集還是有一兩可取處,至今使我感到僥倖,例如這首同名詩〈波麗露〉:

容我向你說明

寫信時,房間落下雪花

這絕非適宜居住的南島

粉紅色的調酒

總是潑灑在地毯上

植物總是枯萎

窗扉永遠緊閉

我將所有的空間纏上白色的繃帶

又將藥膏塗滿字的創口

體腔,與體腔的擠壓

遠方有人演奏精悍的舞曲

波麗露。

越變越小的世界裡

生存充滿軟而倒錯的邏輯

我不快樂。讓我為你說明

容易受傷,當你

經過我身邊

當你忘記搭配成套的領帶

我提議那成為一種輕忽

關係的癥結

像別在衣襟上的珍珠

用青色的墨水圈起句讀

像評論昨天的雲

交談前的地平線

如果莽莽青春能以一首詩作結,我希望充滿悔意的年少時光中之種種可以不必再追述,只需記得自己曾在一個薄薄的仄室內活成一隻繭,日夜反覆地將耳裡裝滿一首歌。

遇見崔舜華→

《神在》

詩人崔舜華第一部椎心敲鑿自剖的散文集

寶瓶文化出版,2019