25

「有一種叫天使山的冷」展場裡面有一組藝術家與冷氣師傅通信的明信片,有一些冷氣的施工圖上面有藝術家的塗鴉,有兩座看起來像是雪堆又像是施工的遺跡,以及一個會起霧的玻璃。相較於那些經營現場的當代作品,劉文琪處理的是「關係」。

藝術家與師傅

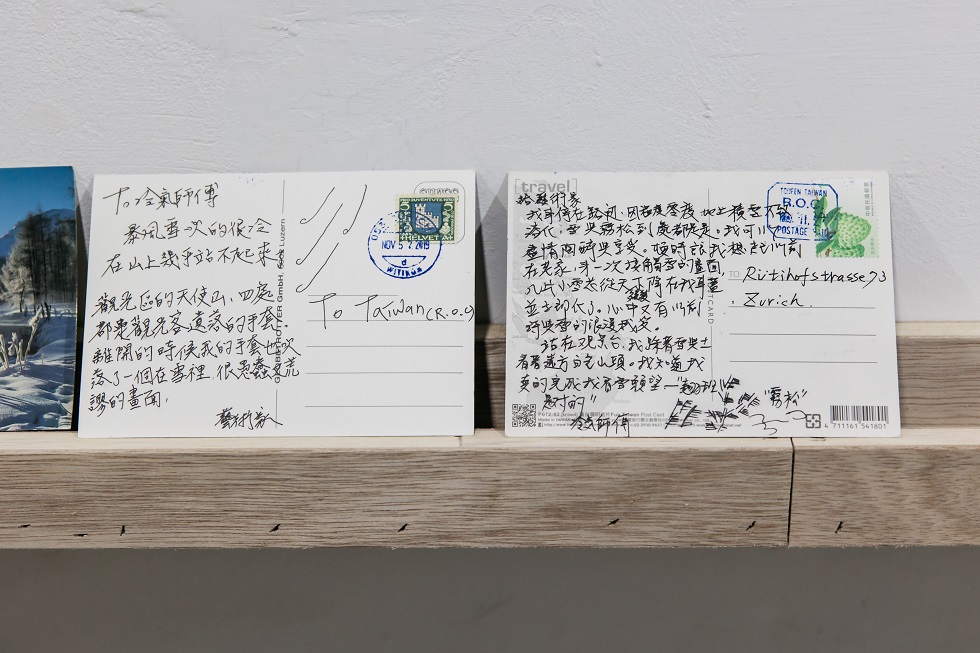

第一種關係是藝術家與師傅。在展場當中的明信片我們可以看到藝術家與冷氣師傅的通話:藝術家想要委託冷氣師傅製造一個起霧的裝置。這是來自於藝術家本人在瑞士天使山的經歷。但是冷氣師傅並沒有雪的經驗,於是藝術家透過明信片描述雪的經驗給冷氣師傅聽。在閱讀這些對話的過程之中,我有一些很異樣的感覺,首先在我的印象之中明信片是非常私密的,通常對話的雙方都是緊密的親友或是戀人,但是這段對話卻是由一段委託關係中展開。可是說這很奇怪也不對,我們明明知道日常生活之中許多親近的關係都是跟勞雇有關,至少並行不悖。所以我的異樣之感其實來自於一種更難以啟齒的心思。那就是我覺得冷氣師傅與藝術家之間有一種位階上的差異。

我預設了這兩者是不太有對話的。之所以有這種非常不正確的想法可能是因為我平常是一個攝影師,我經常感受到作為一個技術人員,我們與藝術家、評論者有本質上的不同。確實有許多藝術家將目光投向了民間,甚至於直接以技術人員作為創作的題材,譬如陳以軒的《委託製作》。但是總體而言,我覺得技術人員在藝術世界之中仍然必須經過一種轉化。這種轉化不僅僅是一種往抽象的方向發展,有時候也倒過來,往非常刻板的形象前進,讓師傅成為一種師傅而非個人的樣貌。這最常發生在那些關於老師傅的描述當中,好像所有師傅都是一生懸命的在他們的專業之上。可是劉文琪展覽當中的冷氣師傅完全不是這樣,他既不是被轉換成一種很抽象的樣貌,去連繫到民藝、技術等等概念;也不是作為一種刻板的師傅形象。我覺得這裡有兩個因素讓我們脫離了那種刻板的藝術家/常民的關係。一是他們交換的是非常個人的心情而不只是身分的差異,二是他們專注地與彼此溝通,就像是照片之中的兩個人目光投向了彼此,於是相機被忽略了,相機造成的位階差異也因此消失。

雪與冷氣

第二種關係是雪跟冷氣。這個主題本身就涵蓋了一種對立與同一的微妙關係。就對立而言,雪是天然的,冷氣是人造的。雪是浪漫的,經常被賦予一種藝術的想像,而冷氣是功能性的,在藝術作品之中經常作為一種現代社會的隱喻,譬如在張系國的小說《棋王》中,冷氣的轟隆聲是一種現代都市的象徵。雪是一種需要資本取得的經驗,至少對於身處亞熱帶的我們,在IG上展現雪景往往意味著一種特權。但是冷氣卻是我們家家戶戶幾乎都擁有的東西。但是就同一而言,冷氣與雪都是關於冷這件事。所以當冷氣師傅對於雪景感到陌生之時,我們覺得這裡有一種有趣的反差。一個專門提供「冷」的師傅卻沒有感受過雪的溫度。這裡相對的是,一個擁有雪的經驗的藝術家,卻沒有製作冷裝置的技術。在此兩者具有一種交換的關係,前者提供了專業的技術,後者提供了一種詩意的想像。

第一時間我覺得這反映了一種當代藝術世界的生產關係。走訪世界的藝術家以一種世界的巡遊者的姿態,調度各種專業,然後製作作品。這裡藝術家的價值並不在於美的生產,而在於一種局外人的視角,足以超越現實的框架,把各種看似不同文化、不同階級乃至於不同屬性的元素,揉合連接在一起。透過這樣的方式,藝術家宛如一個後資本主義社會的解放者。譬如製冷本來牢牢被綁定在一種實際的需求之上,但是當藝術家提供了雪的經驗,製冷從那個具體的目的當中掙脫了,它成為冷氣師傅想像雪的契機。

作品與素材

本來這個對話應該是有點不平等的。因為比起提供技術,提供經驗與觀點似乎在我們的想像當中更為關鍵。可是實際上卻並不強烈。如果仔細閱讀這些對話,你會發現他們也並非如此專注在雪與冷氣製作這兩件事,他們只是在分享自己的心情。如前所述,這是一種非常私密的分享,於是位階的關係被沖淡了。但是另一方面這種私密我覺得也是經過經營的。坦白說我至今仍然覺得非常的訝異,覺得這種自然是否是經過了一種長時間的累積,譬如從千百封明信片當中節選,使最後出現在展場的對話,是如此的自然而親切,像是從一個漫長影片漫不經心摘選出來的素材,又像是一個人自己跟自己對話(其實我到後來並不清楚是誰擁有了誰的經驗,又是誰真正看過了雪)。

或許我們可以猜測作者刻意想要維持一種素材感。這也表現在展場的裝置之上,這些宛如雪堆的東西,看起來是如此的原始,原始在此意味與事物現實之中的樣貌相去不遠,譬如我可以很輕易聯想到雪堆與冷氣施工現場。那些結合施工圖與手繪的草圖也是,手繪與施工的指示其實依舊清晰可辨。凡此皆可見作者並沒有要讓作品從素材發展成一個高度精煉的作品,譬如將冷氣的施工圖當中某個視覺元素提取出來,或是將冷氣支架營造成一種具有量體的裝置。我覺得這個選擇讓整組作品始終不會遠離具體的人,觀眾仍然感覺那是一個施工圖,那是一張明信片,於是在那背後的人,就好像仍然存在於一個未遠的地方。更重要的是,透過這樣的方式,觀眾在觀看這些作品的過程之中,真正動人的並非現場的體驗,我們實際上並不會感受到雪地的冷與冷氣的冷之間的細微的差異,而是在想像當中,忽然被勾起了一個疑問。

藝術與描述藝術

我幾乎要陷入一種浪漫的敘事當中,然後忘記了雪與冷氣在概念上其實與藝術的指示性有關。我無法不將描述雪這件事與「指示藝術」(Instruction Art,註)連繫在一起。指示藝術著重作品的指示(index)層次,譬如拍攝人的腳印或是事物遺留下來的痕跡。這個觀念藝術留下來的遺產在當代藝術世界如今顯得有些過時,更多的藝術家他們致力於經營現場,提供一種沉浸式的體驗,而非指示藝術。這樣說來當然有點惋惜的意味,可是為什麼我們需要指示藝術呢?就狹義而言是當時觀念藝術家對於抽象表現的一種反動,但是就廣義而言,觀念藝術家利用指示去彰顯藝術是一種最純粹的存在。這背後的心願其實比起他們乾枯枯的視覺更加的浪漫。

當看到劉文琪的作品時其實我也有這種感覺。就哲學概念上,冷這種感覺其實如同顏色一樣,根本上是不可描述的東西。所以當藝術家試圖描述一個跟冷相關的體驗,其實這跟藝術一樣是徒勞之舉。然而反過來說,因為這顯然易見的徒勞無功,使我們更強烈的感受到曾經有一個活生生的經驗,不論叫做雪地或是藝術。在展品當中也處處可見這種「指示」或是「痕跡」。譬如明信片、霧氣或是手稿,這些東西本身都不具有圖式上的價值,它們的意義是指示曾經有一個人,有一個狀態。在這個意義之上,冷氣師傅是否真的看見雪景並不重要,我們是否體驗到藝術也不重要。

有一種叫天使山的冷:劉文琪個展

2021/8/7-8/28

良室藝術空間

本文作者|汪正翔

1981年生,台北人,台灣大學歷史研究所碩士,後赴美攻讀藝術攝影。創作以觀念/行為攝影為主。目前看得見,會按快門。

註|指示藝術(Instruction Art),或譯為指令藝術。藝術家提供說明引導他人去實現作品,最終能有不同的呈現形式。甚至不存在有形的實物,只在觀者的腦海中完成。