24

藝術家紀凱淵為移居高雄的澎湖移民第三代,從小定期往返兩地,並長期參與特定的文化儀式。延續2017年他在臺北市立美術館「紀凱淵」展中以「乞龜文化」為主的展覽內容,此次「72海浬」展移出「乞龜文化」中的「米龜」,不談論文化本身,而是進一步將「米龜」化為特定族群的認同符號,並以「移動」勾勒出超越地理邊界的「地方」。

以符號構成的無人影像

筆者觀展當天抵達海馬迴約為下午一點多,太陽正烈,走上海馬迴的階梯,室內光線過於昏暗,還未能習慣光線之時,窗框外的幾艘船隻的景觀發著光映入眼簾。乍一看以為是燈箱影像,仔細一瞧是張打了切光的平面影像,邊界的黑與展牆的黑融為一體。逐漸適應室內亮度後,二樓除了平面影像外僅有牆上的幾行文字與一幾乎佔滿空間的大尺幅錄像。牆上的文字寫著:

點汝頭上光 頭上光光

發毫光

點汝左眼光 右眼光

左眼看天文 右眼看地戶

點汝左腳光 右腳光

左腳執招財

右腳執進寶

錄像總長7分多鐘,無任何字幕與片頭片尾文字,僅有一段開光儀式中執行儀式者念念有詞,所有背景音委託聲音藝術家Nigel Brown溝通概念後製作而成。許多的場面空無一人,影像中的人皆無明確所指,片頭兩位在廟宇中製作米龜的人為背光的黑影,執行開光儀式者以局部特寫的方式現身未曾露面,且身著素色上衣、牛仔褲進行儀式。其他片段多由三種符號:「船、米龜、海洋」的無敘事影像組成。結尾乘載著米龜的雙向大目船,彷彿抵達岸邊,畫面逐漸轉暗,而背景的海浪音持續不斷。

首先在觀看錄像時,我們得知牆上的文字即為執行開光儀式者所唸的內容,藝術家特意將其放置在影像外,似乎凸顯某種方言使用,同時加強了觀者對文字內容的理解。再來藝術家提到那些乞龜場景確實為乞龜時節至現場拍攝,但他特意於無人的時間點進行拍攝,無論是影像中身著便服的開光儀式執行者、無人的場景、背光呈現黑影的米龜製作者,這些無人、去身分的狀態皆降低某種祭祀文化本身的神聖性,將其化為單純的符號,不透露過多文化背後的敘事,如同藝術家某程度上去脈絡地使用大目船、米龜這些「物」,單純以符號挪用至創作中。另外,錄像的結尾延長的海浪聲、無片尾文字的安排都開啟我們再次啟航「移動」的想像。

「移動」勾勒出心中的原鄉

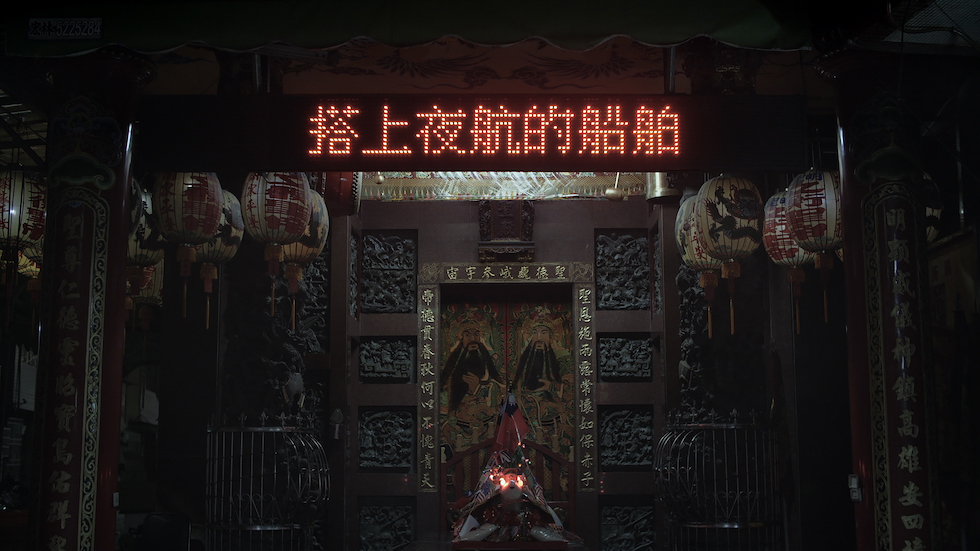

走上三樓,一反二樓的「無人」,一張乞龜現場充滿人的大尺幅單色輸出,以及同樣以「船、米龜、海洋」組成的錄像於電視螢幕中播放,錄像中廟宇的跑馬燈標示出此段文字:

搭上夜航的船舶

從高雄往返澎湖

島嶼、海洋、原鄉

同樣深沉

大船滿載著鄉親

如同巨龜

游向孵化的海岸

於展覽作品列表中能發現,此張輸出與錄像未被列於其中,如同藝術家為筆者導覽時說「這組影像類似樓下錄像的補充」,單色影像提醒了我們原來的文化場景,並隨著跑馬燈中的文字,提高了二樓作品內容的清晰度。例如:「搭上夜航的船舶」給予我們昏暗展場的聯想,得知藝術家以夜航的經驗營造整體空間的氣氛;「從高雄往返澎湖」則具體指出了二樓不曾出現的明確地名。

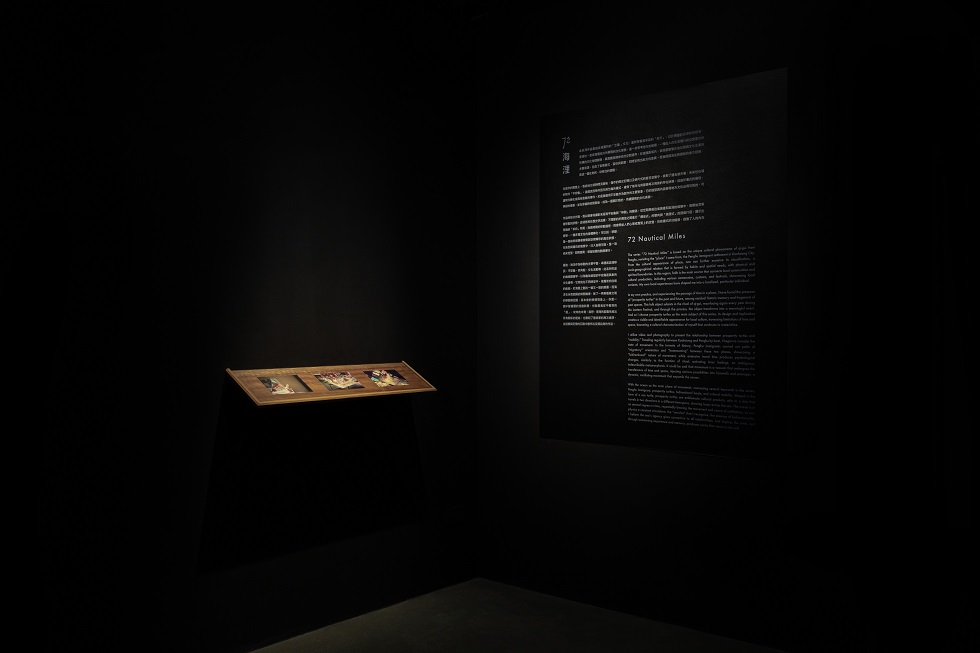

另外,三樓展間以影像構成,有藝術家小時候拍攝平安龜的失焦影像,作為檔案放置在展覽論述旁,暗示自身生長歷程及其與平安龜的情感關係;亦有四張以手工框裱的《双向》系列黑白影像,嘗試以自己不熟悉的技術「手工放相」處理自己的創作,除了作為「乞龜文化」轉為當代藝術的多方嘗試外,也建立了與海馬迴空間性質的連結;另外還有三張待出發前往廟宇的平安龜彩色輸出影像,暗示「乞龜文化」本身的意義。

我很喜歡移動的感受,並非悲情式的討論,而是藉由展覽處理自身生命經驗中的流動性。

——紀凱淵

通常對於家鄉的認同,會是一種歸返的指向,如同「回家」一詞的「回」,然而在「72海浬」紀凱淵個展中,原鄉卻是藉「移動」形塑。那艘藝術家建構出的雙向大目船,也延伸出「迴」的雙向移動模式,描繪出原鄉的認同、聯繫起空間的邊界。

紀凱淵整檔展覽中的作品,不論無明顯敘事的影像、影像中的無名廟宇、被無人化的影像、去色彩的輸出,皆去除了明確的地方指涉,然而卻能將自身的生命經驗擴及至移民族群。當特定群體共感於乞龜文化召喚出的「移動」,卻也明確指出了另一種地方的概念,或某種移民社會的狀態。海洋在展覽中凸顯為載體,乘載了紀凱淵生命經驗中移動的狀態,並包容了所有共同經驗的群體,拓展邊界。

從「紀紐約」到「紀凱淵」,特定物的自我表述

紀凱淵當天對筆者介紹展覽時,不難發現其對「乞龜文化」相當熟悉,甚至除了自身的經驗外,亦有經過一定程度的田調與知識梳理,然而他不使用大量的檔案、文字堆砌出的展覽形式,甚至處理成將許多資訊去除的無名狀態,其將「特定物」轉化為符號,並用藝術的語彙述說個人的生命故事,而我們似乎能將這些移動的經驗,放置到任何相似的處境、背景中,放大至共同體的想像。

最後,從2017年藝術家紀紐約的「紀凱淵」一展,到這次藝術家使用自己的本名紀凱淵的「72海浬」展,我們看到藝術家對自己熟悉的文化,一樣用某種謙卑的態度處理,甚至採取保持著距離的挪用手法。不同於2017年的個展中以藝術家身分襯托出米龜師傅們的傳統技藝作品。這次展覽中他以更為靈活的方式,讓「特定物」自我表述,一反其特定的文化意義,進行大目船與米龜的嫁接,形塑出非地理位置的、屬於移民族群的「地方」。

在藝術創作找回「紀凱淵」之名的同時,也將自身相關的經驗與情感與那些屬於特定文化、澎湖背後的敘事,一同藏匿於作品之外。例如:「大目船」除了為早期澎湖移民的交通工具外,藝術家也與筆者分享在《井月澎湖》一書中,作者李秀講述了祖先搭乘大目船搖到高雄;二樓的平面影像除了標示出影像中船隻的生產廠,處理了雙向大目船的生產倫理外,藝術家拍攝時即聯想到侯孝賢《風櫃來的人》電影中的一幕,來自澎湖的幾位年輕人被騙至未蓋好的大樓上看大螢幕電影,其實僅是建築體本身牆面所框出的「彩色大銀幕」的愛河風景;另外,三樓藝術家小時候拍攝平安龜的失焦影像點綴性地提醒其自身與龜的關係,並將來自阿嬤家充滿個人情感的木板做為其關係的承載平台。

雖說藝術家進行了有意的藏匿,但無論是米龜本身的文化形式或是大目船的典故,筆者認為在此展覽中或許都沒有那麼重要,如同藝術家紀紐約到紀凱淵,雖然往返地點的指向還未清晰,就像那雙向大目船大概無法航行,只能迴繞於海面,但其實並非受困頓,而是享受那在飄泊海上的當下之感,某種往返他方即成為歸屬之感。