22

藝文之困非一日之寒

一場突如其來的疫症以及隨之而來的停擺,使得今年截至目前為止的上半年,多數的藝文活動都暫告中止或順延。雖然疫情至此,部分地區已有大幅的好轉,然而處於疫苗與解藥仍屬未知的情況下,加上停擺期間生活方式和技術的改變,藝文活動的步調不僅難以立刻修復,產製方式更已經大大的被改變。

目前我們面對的各式紓困方案,多以經濟層面上的損失來計算,諸如明確列舉被取消的展演做為領取補助的前提條件,或者是以前一個年度的藝術勞務收入為基準來計算紓困金的發放。不過,藝術與文化的活動,除了商品的特質以外(先不論它平常也經常處在未必被視為「工作」的尷尬),它也可以傳遞情感與智識,扮演溝通與教育的媒介,進行批判或推動思想。從這樣的視角來看的話,藝文活動停擺便不僅是藝文勞動者經濟上的困境,它也造成了個人以及集體層面在上述的各種實踐上的匱乏。

然而,在這類充滿危機修辭的當下,無論是談論藝文產出的「紓困」或者近用上的「匱乏」,不免有一點奇怪,畢竟藝文工作者之「困」幾乎已是常態,社會的每一個階層,即使排除掉經濟因素的影響,亦無法均等的近用藝文產出。與其投入一筆龐大的紓困或振興支出,只為了讓我們回到過去對藝文工作者及大眾來說都是困窘的「正軌」,那麼何不趁這個時機,好好地盤點既有結構的缺失,將資源做統整以及重配?本文將回顧歷史上的危機時期,值得我們在這個停緩下來的時間點參考借鏡的政策——特別是分別在美國大蕭條時代,以及西德面臨經濟走低、失業加上全球性石油危機時的狀況。重新思考藝術與社會的關係,特別是不僅限於解決眼前事的短期紓困,而進一步去思考有無一種有益的長期運作模式,以解決藝文領域的常態之困。

大蕭條時代的藝術新政

為了應對1930年代的經濟大蕭條,時任美國總統的小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)推出「新政」(New Deal)。當中,因應著經濟蕭條所連帶受到衝擊的藝術文化活動,藝文類的新政方案占了不小的比例,公共事業振興署(Works Progress Administration)轄下最先推出的「第零號計畫」(Federal Project Number One)即是針對藝術,並對應到視覺藝術、音樂、劇場、文學和歷史研究等分項。

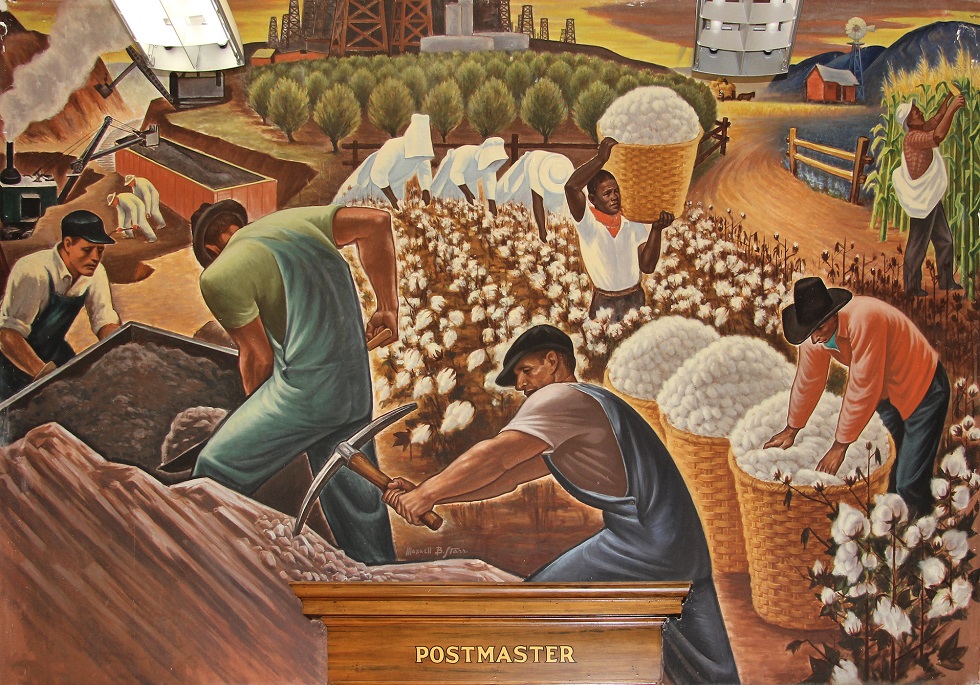

這些藝文新政當中,概略上還可以再分兩大系統。第一個體系是由聯邦財政部主導,底下包含了三個計畫:首先是「藝術公共就業計畫」(Public Works of Art Project, 1933-1934),接著則是「財政部繪畫與雕塑部門」(Treasury Section of Painting and Sculpture, 1934-1943)1,最後是規模較小、時間也較短的「財政部藝術救濟計畫」(Treasury Relief Art Project, 1935-1939)。藝術公共就業計畫採用週薪制,經改良之後,後面兩項皆以公開匿名競圖並按件論酬的方式。這些計畫委託藝術家於政府機關或其他公共場所(大多製作於郵局)製作壁畫2和公共雕塑,或製作用於裝飾和巡迴展出的架上繪畫,藉公共採購的方式讓藝術的產出在蕭條時期得以繼續。

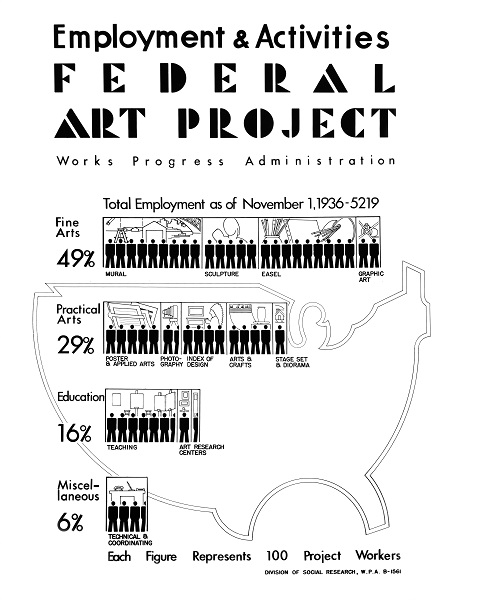

更值得我們借鏡的,是另一大類主要由公共事業振興署所主導的方案。以1935年《緊急救濟撥款法》為依據,聯邦政府開始執行第二階段的新政。其中的「聯邦藝術計畫」(Federal Art Project)與上述幾個財政部的計畫比較起來,不僅投注的資源量、執行計畫的藝文工作者數量、涉及的藝術類型之多元乃至觸及的人群與地域廣度之大,皆非財政部的各項計畫所能及。數千名藝術家投入四大類的計畫中,分別是「視覺藝術」、「應用藝術」、「教育服務」和「技術監督人員」。3聯邦藝術計畫執行面向上的創造力,特別是反映在有創見地、多樣化地運用這些藝文工作者的能力。

今日當我們看到藝術家承領政府的紓困補助時,可能會這樣說:「藝術對我們社會的重要性是甚麼?為什麼政府要用納稅人的錢來救助他們?」這樣的問題,在大蕭條之時一樣也曾被提出來過。當時美國的藝術環境之中,多由企業鉅子對藝術家進行贊助和購藏,然而一來是他們原先就對現代藝術的興趣較低,二來則是在地域的分配上使藝文活動幾乎成為了只有大城市裡才會有的現象,藝術家不但離多數的美國民眾相當遙遠,不均等的經濟依賴也隨著贊助者們在大蕭條中被擊倒而崩潰。

將藝術帶到人群之中

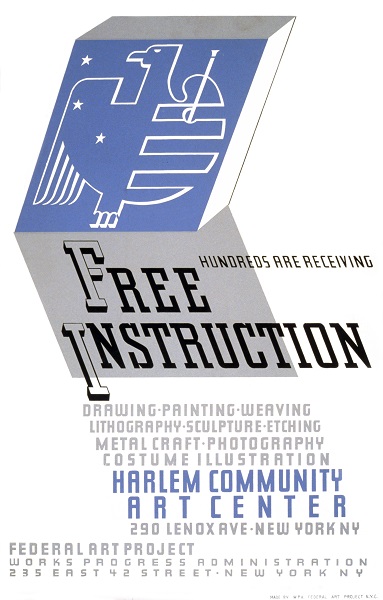

藉著這樣的契機,霍爾格.卡希爾(Holger Cahill)主導的聯邦藝術計畫試圖重新改寫藝文工作者與社會大眾之間的關係,務求將藝術帶到大眾那邊去——透過「教育服務」這個子項。「聯邦藝廊」(Federal art galleries)以及「社區藝術中心」(Community art centers)陸續建立起來,特別是在缺乏藝文資源的地區,比方說農業地帶或是城郊。各地共超過一百間的社區藝術中心,提供各樣的展覽、講座以及課程。被聯邦藝術計畫分配到各地社區藝術中心去的藝術家們,則會有具資格的藝術教師從旁引導。

或許因為卡希爾自身的移民裔身分、早年的貧困經歷,以及曾於將藝文推入大眾之中的先行者、紐華克博物館館長達納(John Cotton Dana)身邊工作所帶來的理解,非白人居住地帶以及相較下缺乏資源奧援的黑人藝術家,是社區藝術中心這個項目中執行的二大要點;而兩者正好可結合實施,成果也相當卓著。據曾任中心主任的葛溫竇琳.班奈特(Gwendolyn Bennett)的記述,4光是在1937年哈林社區藝術中心(Harlem Community Art Center)甫成立的16個月中,就有七萬餘名訪客,當中更有兩萬多名參與了展覽以外的各類活動,並有兩千餘名成人與兒童註冊了中心的藝術課程。5這些以非裔居民為主的社區對於藝術的需求,不僅真正存在,還相當巨大,而這些工作比黑人民權運動的時代更要早上許多。

許多從未有機會參與文化的人,因為公共事業振興署一系列的方案而首次接觸藝文活動,藝文工作者亦在不須從事非藝術的工作下,獲得生計的完整保障。藝術與社會間的緊張關係(或者,毫無關係),在新政時期曾經短暫因為政府的中介委託角色而受到調解。可惜這些計畫都未能成為延續性的政策。表面上,這些政策大多執行至二戰結束時,但是在中後期,計畫運作的強度就已逐漸降低,更不乏因為碰觸到當時具張力的議題(譬如工人運動)而被提早喊停的項目。許多用以巡展的藝術品,也就被遺忘在庫房之中。曾受美國國家藝術基金會(National Endowment for the Arts)委託對新政當時的藝術計畫進行調查6的法蘭西斯.歐康納(Francis V. O'Connor)曾提及,時至後世,雖然許多藝術家都曾在早年參與過聯邦藝術計畫,但多數人對這段過往卻經常含糊其辭,或將其視為一尷尬的履歷。這與美國於冷戰時期政治上麥卡錫主義的氛圍不無關聯。7

西德的危機與政策的回應

在1960年代末以及1970年代正面對著經濟衰退的西德,也出現了類似於1930年代聯邦藝術計畫的文化政策。

戰後西德度過了復興的艱困年代後,開始迎來所謂「經濟奇蹟」(Wirtschaftswunder)時期。但是來到70年代後滋長放緩,失業率陡增,公司倒閉或實施短工措施,國民生產總值分別於1970和1974年走低,通膨率也在1973、1974兩個年度上升。兩次石油危機的發生則把這個狀態加劇並延續至1980年代。西德的藝術家們於1971年在法蘭克福召開「藝術家大會」(Künstlerkongress)8,並在決議中向政府當局提出訴求,除了應改革「附帶於建築的藝術」(Kunst am Bau)的競圖辦法,提高公共預算中用於藝術的比例,使這個領域可以成為收入來源之一,大會也在「建立民主的文化工作」標題下,訴求建置非商業性的藝文中心,並且擴大藝術家在教育領域的職能。9聯邦政府則在教育與學術部(Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft)主導下,做出一系列政策上的回應,此處我們將提及的是當中的「模式實驗計畫」(Modellversuch Projekte)。

首先建立的是培育與進修的機構「藝術家進修實驗學程」(Modellversuch Künstlerweiterbildung)。在西柏林市政府、聯邦教育與學術部出資(市府20%,聯邦80%),以及柏林視覺藝術家職業工會與柏林藝術高等學院10為執行單位下,「模式實驗計畫」之一的這個學程開始培訓藝術家投入教育工作的附加職能,畢竟原先僅受過創作訓練的創作者,難以直接被投入與教師、學生、各種社會場域的專業人士以及一般民眾的合作當中。課程包含了「文化成人教育」、「青少年/幼童為對象的文化工作」、「社區發展與藝術」、「藝術機構的組織與管理」、「基礎職業中學(Hauptschule)或綜合學科高中(Gesamtschule)學生為對象的文化工作」等等。11

為了不讓原本生活已相較困頓的藝術家,因為要進修謀得工作機會,還得犧牲一年的收入,12實驗學程向政府爭取到了兩項給予進修藝術家的幫助。其一是各邦的獎學金,另一項則是按照1969年出台的《就業促進法》(Arbeitsförderungsgesetz),藉由讓主管機關認可藝術家進修實驗學程為勞動職訓教程,使參加學程的藝術家可以領取以前一份藝術相關職業為基準相同的薪水,並且不需償還。13條件是結業後必須至少三年以上,從事有受保險的此類藝術職訓相關工作。短短三年內,14該學程便已執行了70餘項計畫,並和50多處各種不同屬性的機構合作。計畫除了一定程度的公共服務性質以外,原先在藝術家大會上所述,藉由藝術來達成民主進程的決議,顯然也包含在當中政治性較為突出的計畫裡。

另一項具代表性的「模式實驗計畫」則是「『藝術家與學生』實驗計畫」(Modellversuch “Künstler und Schüler”)。在1976年至1979年之間,聯邦教育與學術部投入了一千萬西德馬克的經費,15主要開辦於職業中學,參與至計畫中的藝術家以戲劇及媒體藝術專長為主。教育與學術部長許慕德(Jürgen Schmude)在首期報告中的發刊詞提及,這計畫特別是以較缺乏接觸、學習藝術機會的非都市地帶、大城市的都市更新地帶及移民後裔的小孩為對象。16內容上,在藝術家、教師及學生的三方協力下,角色扮演、情境劇、學習劇(Lernstück)或布萊希特式的教育劇(Lehrstück)是經常採用的形式;內容則是以學生們的「經驗」為核心,據此來探討或處理日常中的種種狀況,並將其透過藝術的手法轉化;反過來,也可以透過藝術手法,創造出這些兒童或青少年在日常中不曾有機會接觸的經驗,讓他們探討新的題目或者是轉換視角。17

無獨有偶的是,「模式實驗計畫」即便一度廣受好評,仍未能逃過一如美國的聯邦藝術計畫那樣遭中斷的命運。1982年西德政府再次輪替,由保守派的基督民主黨與自由民主黨共同執政。他們在文化政策上改弦易轍,雖然依舊投注可觀的資源在文化方面,不比過去的社民黨政府主政時期來得少,但是更大的差異體現在分配方面。18廣為人知的主要政策即是當時西德首都波昂的「博物館大道」(Museumsmeile),短短二、三公里範圍內,幾年間就設置了五間博物館。基民-自民黨執政時期的聯邦教育與學術部曾提出報告書,針對模式實驗計畫指出,收編藝術家和文化工作者去解決緊迫的社會或政治問題,並加諸政治上預設好的功能,皆是對藝術自由空間的進犯,威脅到藝術與文化的本質並與基本法不相容。19

朝向公共的文化紓困政策

然而,批評1930年代的聯邦藝術計畫以及70、80年代的模式實驗計畫的這兩個例子是意識形態先行,而藝術僅扮演工具性的角色居後,並非正確的論點。以西德的狀況為例,自1970年代初期,藝術家權利以及文化民主化的相關議程便是一體兩面的共同推進態勢。各種實驗計畫進行前,完整的理論及實作經驗累積的準備亦是不可少的。「藝術家與學生」計畫的第一階段,參與計畫的藝術家都必須參加為期三個月的集體工作營20。計畫執行期間除了互相協力的藝術家與教師之外,也搭配有學術研究員從旁進行觀察。藝術家進修實驗學程則是從該學程的準備時期就組成了「藝術與成人教育計劃小組」(Projektgruppe Kunst und Erwachsenenbildung),邀集專家學者、教育與藝術領域以及社會場域中潛在合作夥伴的代表(譬如工會)來共同研擬如何能夠擴展藝術家舊有的職能21,進而將他們的專業能力投放到相較過去服務的少數優勢階級圈子以外,範圍更大的對象群體之中。

顯然,即便在那個當下的藝文工作者及文化政策的制定者正處於「危機」之中,他們提出的方案並未囿限於本位主義,不僅只是單向的經濟援助,而是考量到藝文生態健全的整體計畫,同時商榷過去藝術近用分配不均的舊體制以及藝術概念,並採取修正的方案。這時,關鍵可能就會是如何讓這種藉由公共投資,使計畫或人力用在具公共、公益性的方面的模式可以成為常態。我們能否將藝文視為一種公共事業,一種生活基本之所需,而不是可有可無的市場商品?更遑論若將文化單單視為商品的話,市場本身就有極強的排他性,除了經濟性的門檻以外,因為地域性及階級趣味上的差異,其實難以涵蓋到最廣大範圍的群眾。

批判這些政策的保守派,在冷戰時期也談「藝術自由」,卻反而是一種受眾有限,並且意識形態先行的模式。譬如在1950、1960年代召開的文化自由大會(Congress for Cultural Freedom),直到1960年代末才逐漸被揭露受美國中情局的影響和資助。也就是說,對藝文的政策性介入,在不同政治光譜下的政府都存在;然而批判與自身政治立場相左的計畫戕害了藝術的本質,實際上卻以不受監督的方式運作(譬如中情局的祕密運作),抑或是投注在僅有特定群體受惠的項目中(譬如「博物館大道」計畫),只是讓所謂藝術的「不可侵犯性」顯得虛假。

不要坐等末日,因為末日早就已經到來,在我們的平日生活裡累積著;也不要等待末日警報解除,然後重回日常,因為那個日常早就不是原先的樣子;同時我們也應該拒絕回歸原本的那個日常,因為原本的日常正是掩蓋所有不公平的遮罩。紓困的弔詭正在於,講紓困就好像藝術平常是不困的,但其實不然。危機狀態在藝文領域裡(不管是對藝文工作者或對一般民眾來說),早就不是例外而是常態。今日我們的任務是極度艱困的,不能僅只是被動地回應危機為充滿問題的舊制度續命,更得藉由大家都因為疫症時期的停擺意識到需要改變的時候,主動將過去累積已久的不均制度撥正。如何將紓困和振興的資源,投入不再使藝文工作者貧窮且大多數群眾都可以近用藝文的設定中,正是回顧這些歷史上「危機」時刻的相關政策,所能給予我們的啟示吧。

鄭安齊

生於台灣台南,2012年起暫居德國柏林。近年以團體模式於公共空間進行藝術計畫,個人撰寫的文章散見於藝文刊物,研究工作則聚焦於藝術、政治及社會之間的交互關係。

註1|1939年後更名為財政部視覺藝術部門(Treasury Section of Fine Arts)。

註2|壁畫的實施源自於對墨西哥政策的學習。1913年時穆里略(Gerardo Murillo,作品常以「Dr. Atl」署名)開始製作壁畫,向政府提出要求讓藝術家們在公共建物的牆壁上作畫。政府則從1921年,由公共教育部長瓦斯康塞洛斯(José Vasconcelos)開始推動壁畫運動,主要核心精神與紓困較為無關,而是著眼於墨西哥廣大缺乏教育機會的狀況,並希望藉由藝術以及壁畫的形式,紀錄與傳遞墨西哥革命的歷史。參考:Por Luz Elena Mainero del Castillo, “El muralismo y la Revolución Mexicana,” Nodal Cultura。2020.6.6瀏覽。

註3|Cedric Larson, “Cedric Larson,” in The Public Opinion Quarterly, Vol. 3, No. 3 (Jul., 1939): 491-496. 此外,雖非本文重點,但當時在「應用藝術」項目中的成果之一《美國設計索引》(Index of American Design),採集、保存並紀錄美國各地傳統的與當時的各種工藝與設計製作,對後來的美國應用藝術領域有著深遠影響,是許多創作者找尋靈感與啟發的來源。投入這項工作的藝術家則大約有400名左右。

註4|葛溫竇琳.班奈特(Gwendolyn Bennett)為非裔美國人,於1939年起接任奧古斯塔.薩瓦吉(Augusta Savage)的哈林社區藝術中心主任的職位。

註5|參考:Gwendolyn Bennett, “The Harlem Community Art Center,” in Francis V. O'Connor, ed., Art for the Millions—Essays from the 1930s by artists and administrators of the WPA Federal Art Project. 213-215.

註6|美國國家藝術基金會(National Endowment for the Arts,NEA)1968年起委由法蘭西斯.歐康納(Francis V. O'Connor)的研究,後來在隔年出版為《聯邦對視覺藝術的支持:新政與今日》(Federal Support for the Visual Arts: The New Deal and Now)一書。

註7|參考:Francis V. O'connor, “Introduction—The New Deal Art Projects,” in Francis V. O'Connor, ed., Art for the Millions—Essays from the 1930s by artists and administrators of the WPA Federal Art Project. P. 2.

註8|當時柏林視覺藝術家職業工會的主席於會議中致詞,提及許多藝術家已無法維護其創作自由,因為經濟上的因素必須從事與藝術無關的工作;另一方面,西德這個國家中的多數民眾則被市民階級在對於教育特權的使用及對藝術的享用排除在外。參考:Bundeskongreß bildender Künstler in Frankfurt. Eröffnungsrede von Gernot Bubenik, in 30 Jahre BBK—Ausstellung des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins. 174-175.

註9|參考:Beschlüsse. Kongress der Künstler 1971 in Frankfurt am Main in der Paulskirche und in den Räumen des Gewerkschaftshauses, in Bildungswerk des BBK Berlin (Hrsg.). 30 Jahre BBK—Ausstellung des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins. 279-282.

註10|柏林藝術大學前身。

註11|摘自藝術家進修實驗學程課程以及計畫列表。參考:Das Lehrangebot des Modellversuchs, in Roloff, Ulrich (Hg.). Künstler & Kulturarbeit—ModellversuchKünstlerweiterbildung 1976–1981, Berlin: Hochschule der Künste Berlin/Bundesverband BildenderKünstler 1981. 335-347.

註12|最初成立藝術家進修實驗學程時,修業時間訂為一年,學生必須在一年內研讀理論,並同時以實際的計畫操作累積經驗以及和其他非藝術場域的連結,以利在結業後找到適合的工作。

註13|因為此特殊狀況,在這個補助類別上獲益的多為設計師或應用藝術方面的從業藝術家,因為他們是領有固定薪水者;相對的,收入狀況不穩定,甚至是依靠非藝術工作作為收入來源的自由藝術家,則大多依靠其他補助方案。參考:Kunde, Jutta. "Fünf Jahre Modellversuch Künstlerweiterbildung," in Roloff, Ulrich (Hg.). Künstler & Kulturarbeit—ModellversuchKünstlerweiterbildung 1976–1981, Berlin: Hochschule der Künste Berlin/Bundesverband BildenderKünstler 1981, S. 12.

註14|學程自1976年開始運作,歷經兩年預備期後,在聯邦的「模式實驗計畫」全面中止之前,一共招收了三屆的學生。1981年之後,學程整合入柏林高等藝術學院中,並在2002年改制為碩士學程,持續至今。

註15|此為第一階段的經費,而後因為聯邦政府評估後給予了「富有意義且成效卓著」的評價,該計畫又再度延長。最終是在政黨輪替的狀況下,「模式實驗計畫」全面中止。

註16|同一時期德國的數個大都市皆面臨都心更新的狀況,而那些遭逢更新議題的地方往往是較為弱勢者或移民、移工居住的地方。以柏林的計畫地點為例,分別是西北郊區萊尼根多夫(Reinickendorf)的職業中學、土裔移民眾多的辛克爾恩區(Neukölln)的職業中學以及東南市郊的布許庫魯格教育中心(Bildungszentrum Buschkrug),顯然是符合政策走向的。部長發刊詞參考:Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.). “Modellversuch ‘Künstler und Schüler’ Abschlussbericht.” BMBW—Werkstattbericht Nr. 23. Bonn, S. 3.

註17|同前註,S. 38-41.

註18|據卡文.墨許(Carmen Mörsch)研究指出,文化方面的支出在保守派的執政下,非但沒有削減,更是在1982至1998年之間成長了三倍。參考:Mörsch, Carmen. Eine kurze Geschichte von KünstlerInnen in Schulen, in Lüth, Nanna; Mörsch, Carmen (Hg.). Kinder machen Kunst mit Medien, München: Kopaed, 2005.

註19|同前註。

註20|自1976年11月至1977年1月。參考:Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.). “Modellversuch ‘Künstler und Schüler’ Abschlussbericht.” BMBW—Werkstattbericht Nr. 23. Bonn, S. 11.

註21|參考:”Kulturarbeit und Weiterbildung—Bericht der Projektgruppe Kunst und Erwachsenenbildung,” in Kulturpolitik, Bundesmitteilungsblatt des Bundesverbandes Bildender Künstler e.V., Sonderheft 5/6. Berlin, November 1973, S. 4.