04

在《初醒如飛行》陳義芝的推薦序〈插下一面風旗——讀李蘋芬詩集〉寫道:

「李蘋芬寫詩有一種聰敏的純真特質,

聰敏是她的詩眼,純真是她的詩心。」

李蘋芬的詩純真透明,給人的感覺就如《初醒如飛行》封面那亮晃晃而如水波一般的光影。詩集名稱取作「初醒如飛行」,她想強調「動詞」的畫面感,一種「既靜又動」的感覺。「詩意的發生總是從譬喻開始,因此詩集名會以譬喻形式呈現。尋找一個起飛的姿勢。」李蘋芬說。她鍾愛許多詞語,最近最喜歡的詞語是「建築」。

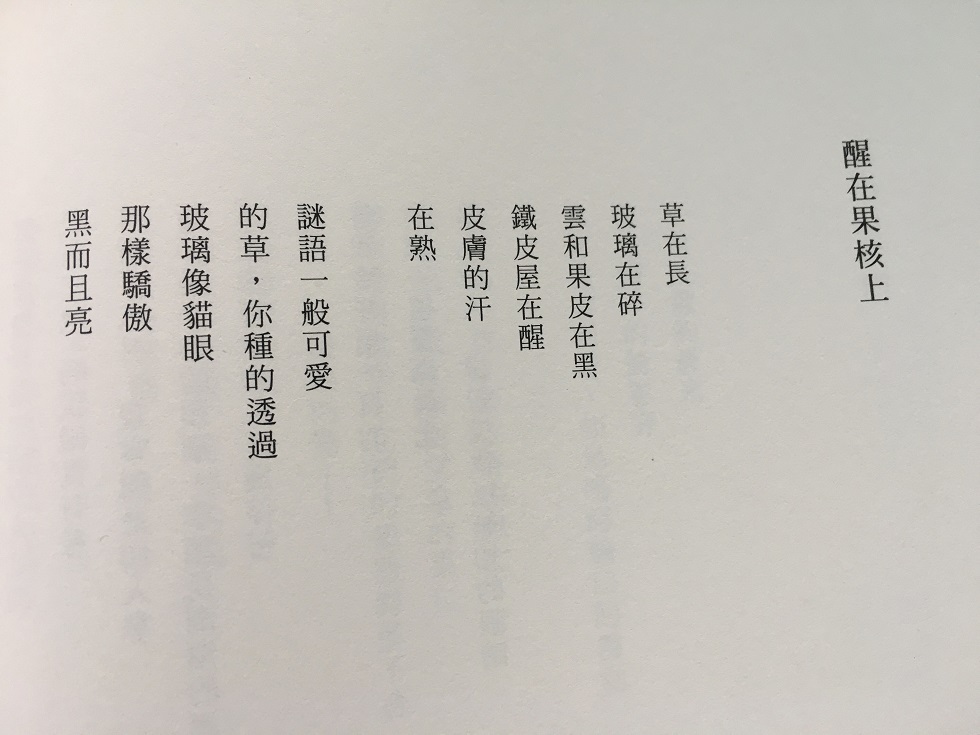

《初醒如飛行》主要收錄她24、25歲的創作,但亦收錄了20歲的作品〈青春自述〉;最近期的作品則是〈未來考古〉。她的詩提煉自日常生活,擅長描摹細節。她嚮往純粹的核心、事情的本質,就如「果」一般。她在〈醒在果核上〉一詩中寫道:

草在長

玻璃在碎

雲和果皮在黑

鐵皮屋在醒

皮膚的汗

在熟

以一連串的名詞和動詞帶出純粹而乾淨的詩意,清新自然。不過,她自己則認為〈醒在果核上〉是一首「輕盈中藏有伏流」的詩。

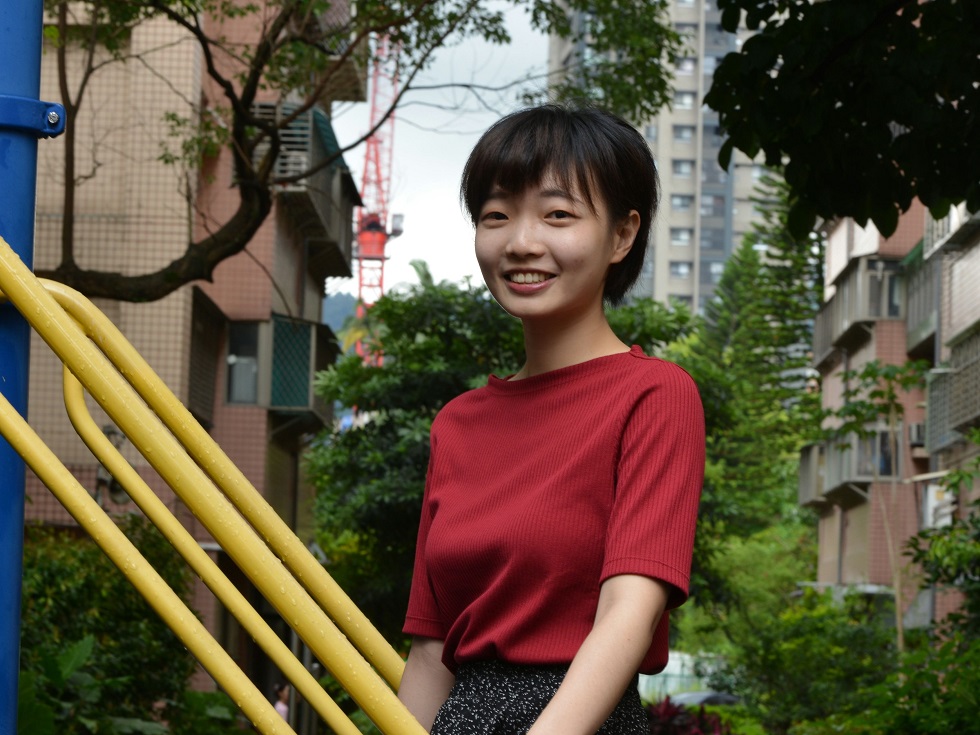

而採訪當日的李蘋芬,似乎也有那麼點「不安穩」。採訪日早上下了場不小的雨,她淡淡地說道:「昨天天氣很好,但我心情很差。所以後來我去跑步,跑了一小時。」「人生好長喔,至少想挽救這一天。」是什麼樣的心情才會用「挽救」這樣嚴厲的詞語呢?但我卻好像馬上明白似的點點頭。原來,在《初醒如飛行》出版的短短一年間,她的心境已有不小的變化。

詩不能保護自己

在《幼獅文藝》的〈遺忘名字的速度:李蘋芬在《初醒如飛行》〉這篇訪問中,提及她曾形容「詩是一個容器,一個保留至美之物的地方。」如今的她,已經不覺得詩是一個容器了。她認為自己之前是在一個相當安全的狀態,才會說出這樣似乎天真的話。「詩不是一個容器,而是會裂開、有裂痕的,從中才能產生創作。我認為詩一直在追問,在逼迫,把問題勾連另一個問題。」一年間因為種種生活的變動,親人離去、離開教學工作選擇繼續讀書、開始獨自租屋生活,以及外在世界的不斷變化:大選、疫情等等,讓她感覺到「詩並不能保護自己」,而或許正是生活無可奈何的缺口,讓人萌發寫作的意圖。

生活與心情的改變,也動搖了她以往對於詩的美學——「我以前寫詩有許多忌諱:詩不能是散文、詩不能是日記,我現在都放掉了。」她近期最欣賞的詩集是謝旭昇的《長河》,她舉例〈這陣子在看○○○《 》,_看得很慢,甚至不希望看完它〉這首詩,「不像我以前會喜歡的詩。」

我這陣子在看劉以鬯《酒徒》,我看得很慢,

甚至不希望看完它。有些事情是不會改變的。

五十年前不需要嚴肅的文學,

五十年後這裡仍不需要。

我們需要怎麼樣的內心真實。

你在想我為何這樣問你。

客觀世界終一天反映我們的內心。如同今日。——謝旭昇〈這陣子在看○○○《 》,_看得很慢,甚至不希望看完它〉

李蘋芬開始寫詩是大學時,她笑說甚至是因為修課的關係。「我不是很用功的詩人啊!」她開始讀一些經典詩作,比如敻虹、夏宇、瘂弦、楊牧和洛夫等等,也讀了一些年輕的詩人如林婉瑜、陳雋弘、楊瀅靜。而翻譯詩她喜歡翻譯起來清簡的詩,如辛波絲卡、谷川俊太郎、策蘭等。

她坦承已半年沒寫出完整的詩。沒有靈感時,她會去讀書,去跑步。因為長期寫詩、做研究,「用頭腦賺錢」,她不常意識到身體。「去跑步才會發現,啊,我有身體。」身心的調和或許是她最近渴望或需要的。「去年在日本流浪計畫一個月的成果,是要寫出三十首以上的詩作,其實在當下的焦慮與忙碌感很難真正產出完整的作品,隻字片語的記錄很重要,圖像也很重要。」她習慣用Evernote作為材料資料庫與書寫媒介,整理得井然有序。

在平凡的事裡,認出藍鯨

她擔任一年教職後,決定繼續讀博士班。「回到」木柵在毫無淵源的政大讀博士班令她感到意外,「因為高中就讀景美女中,當時畢業以為可以脫離木柵了,沒想到又回來了。」她雖輕描淡寫,但當時就讀女校的種種似乎給她帶來某種壓迫。「返回」青春期遊走的空間,地域的變化讓她產生不少感觸。

「我期許研究可以幫助我的創作,這樣會本末倒置嗎?」她笑說。在李蘋芬心中,創作仍是最重要的,這也是她選擇離開教職的原因之一。「教書很快樂,可是久了就會發現,做什麼好像都是為了他人,讀什麼書都是為了學生。」她教書盡心盡力,努力地想將「美感帶入教室」,然而卻也遇到一些挫折。「例如我在試教〈項脊軒志〉時,我說:『屋子即是身體的比喻』。沒想到其他老師卻和我說:『同學不需要知道這麼多。』」她感到訝異而無奈。

她也曾在課間看到李維菁過世的消息,而有感而發在課堂上和學生分享。「其實我們不熟,但我曾在一個場合遇過她,她是評審而我是記錄,我當時的感覺是怎麼有這麼『清新』的人,『既世故又不世故』。」她不斷試圖將現代文學帶入教室,希望學生們發現文學是可以親近的。

述說著創作、研究和教學,李蘋芬的眼神是清澈而堅毅的。年輕的她有著執著的意念,一如她的詩〈活著〉:

我仍在做平凡的事

喧鬧中將自己蜷抱成一顆卵

站在礁岩上

第一眼認出藍鯨