28

2月雪梨的天空一掃去年因林火而煙霧籠罩的陰霾,海灘與酒館充滿放鬆的人群,沒有人能預知新冠肺炎(COVID-19)在3月迅速造成世界各大城市相繼封閉,墨爾本的美術館在3月中已經率先關上大門,雪梨的藝術機構則是延至3月24日左右才做出回應,大學更是在一週內將所有課程移至線上。

其中影響最大的是雪梨雙年展1,本屆是史上第一次由原住民策展人集結世界各地的第一民族(First Nations)藝術家,在佔領殖民地辦這樣的去殖展覽意義深遠,然而在開幕活動進行到第三天的時候,由於各地政府的飛行禁令,許多國際藝術家面臨不斷改簽機票,甚至回不了家的情況。雪雙在對公眾開放一個禮拜以後被迫停止現場展覽,原本規劃的一系列工作坊與行為藝術表演不但被取消,許多行為藝術家也領不到藝術家費。

當美術館關上大門

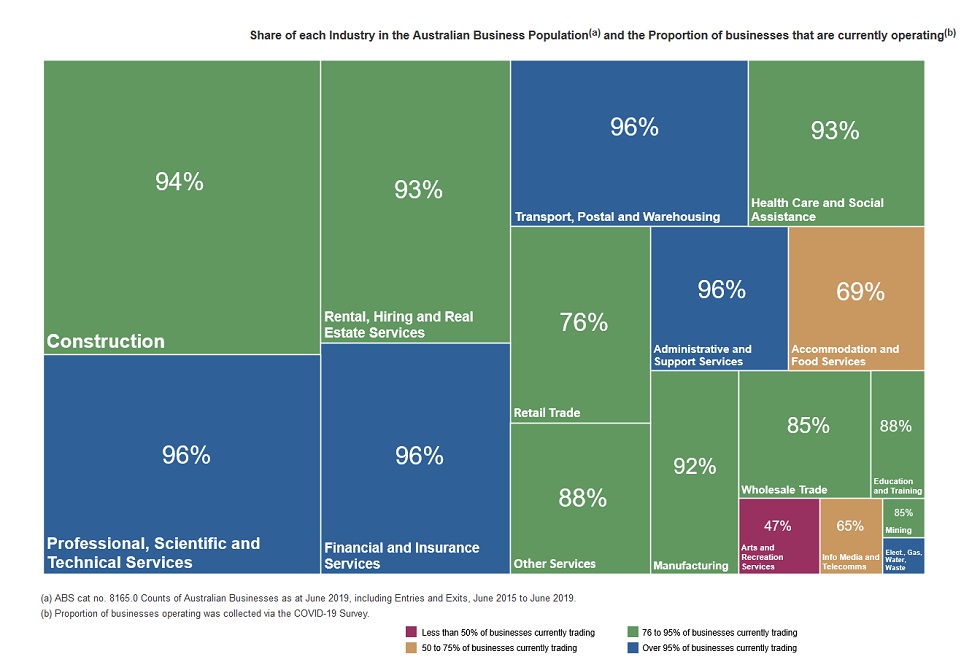

澳洲大部分美術館都是公立的,一般展覽大多免票入場,關門對收益的影響不算大,真正的威脅來自經濟衰退帶來的政策改變:先是政府面對新冠肺炎,杯水車薪地提出了五百萬澳元的藝術紓困,對之,國家視覺藝術協會(National Association for the Visual Arts)執行長伊絲特.安娜托里緹斯(Esther Anatolitis)在一封給總理的公開信中要求給予地區與聯邦的藝術機構15億澳元的紓困金,其後,4月初澳洲國藝會(Australia Council for the Arts)突然發布即將重新分配2021-24的藝術預算,儘管年度預算從28億擢升到31.5億,一些較大的機構2021年的預算卻被削減30%,分給一些較小的組織,一些大美術館為了來不及籌措經費而懊惱,最受影響的還是獨立工作者與小的藝術企業,4月7號的官方統計數字顯示,從3月底開始的一週,新冠肺炎使得藝術類型的服務降到47%,是澳洲最弱勢的行業。而以財團法人運營的美國公立美術館也不怎麼幸運,好比紐約現代美術館的營運費用,有25%是門票,25%是紀念品商店的消費,在因肺炎疫情停工的影響下,他們解雇了一批約聘教育人員而引發了抗議。

這不是第一次經濟停擺造成危及藝術工作者生計的事件,更明確的說,獨立工作者原本就不斷想方設法轉圜這樣的朝不保夕。知名行為藝術家阿布拉莫維奇(Marina Abramović)在她的一個訪談裡曾提到,實施《美術館的門》(A Living Door of the Museum)這件作品時,她去向行政人員積極索要演出費的過程,而眾所週知,波伊斯(Joseph Beuys)在1985年為日本威士忌Nikka拍了廣告以支持《7000棵橡樹》(7000 Eichen)這個計畫。這樣看來,完全來自政府或者特定商業系統的支持,一直都不是長遠的藝術經營方式,藝術的日益資本化,就像金融泡沫一樣,遲早會被某個危機戳破。筆者認為,疫情當然是一個反思以及連結的時刻,但更重要的是往系統性改造的策略邁進,而不是回到1960年代就開始的藝術勞動與反機構的討論,否則將形成一個原地打轉的狀態。這不只是藝術工作薪資的問題,是否藝術界長久以來的問題便是過度製造,導致於系統性地互相剝削或者讓自我剝削成為一種常態?在美術館關上大門的時候,該反思的不是群眾不重視藝術與文化,而是藝術是否也在自己的象牙塔裡向著社交媒體推送想像中的奇觀?

線上展覽作為解方?

在疫情之下,美術館試著將展品與現場挪移到線上,或者說宣稱成就了一些線上展覽,然而以現在的技術與脈絡來說,它只能是短暫的宣傳。筆者認為,透明社會以及現場這兩個影響當代展覽的因素值得討論。線上展覽是美術館持續傳播藝術作品以及保持與觀眾之間溝通的方式,目前的線上展覽組成,不外乎展覽現場照片、藏品資料、訪談、文章、出版品,它們在白盒子的螢幕介面上以各種文獻的樣貌擺放。雪梨雙年展正在試著以谷歌體驗取代線上展覽,而目前放上網的材料是一些鼓勵互動的內容,比如雅俗共賞的食譜;紐約現代美術館很早就發展出忠於白盒子原貌的展場照片,讀者可以將個別作品細部放大對照作品資訊,於是能更理解作品在展中的脈絡,比如最近的奈瑞.奧克斯曼(Neri Oxman)個展;法蘭克福施戴德美術館(Städel Museum)則是發布了線上課程,影像中的講者就站在美術館空間裡解說作品,更有一種臨場感。而海內外許多美術館都參與了谷歌藝術文化計畫,這個網路平台雖然圖文並茂,但也未超越傳統展示幻燈片的方式,而這些平台都需要使用者的主動參與。讀者可以將台北故宮的藏品《富春山居圖》(黃公望,1347-50年繪)的細部放得很大,一點、一皴、題款,甚至橋上的小人都看得相當清楚,由於水墨畫卷對於現場的要求較為嚴格,如此清晰的線上展示對研究以及教學無疑有很大的幫助。

然而,這樣的線上分享明顯不能取代美術館現場的體驗,線上的展覽提供的知識是碎片的、選擇性的,某些與現場經驗相關的細節在網路上被簡化成視覺,或者加上聽覺,反之,氣味、畫廊中的回聲、周圍的人群、身體感受則全部消失,而這些是感受文化遺產的時候不可去掉的層次。網路平台當然也有現場性以及互動性,但更多時候是某種自我投射衍生出來的互動,並且資訊是被大數據介入的。

英文的展覽「exhibition」一詞,由拉丁文前綴「ex」還有詞根「habeo」組成,代表的是將某人所擁有物拿出來展示。在過去,對物件的膜拜往往僅止於它的存在以及遙不可及之感(inaccessibility),到了當代數位文化中,物件崇拜也影響了有關市場調查的決策,因為展覽必須帶來人潮,而網上展覽加深了對實際物件的崇拜,當圖片在網路上大量傳播,代表本真性的物件更加無法取得,我們在網上見到的是光暈的擬像(simulation),而線上展覽目錄式的展示更引發去現場的想望。不具現場參與感的網路傳遞也磨滅了材料的可塑性,別忘了社交媒體便是仰賴玩弄「現場」以及「真實」,也許每個人都發了一張在泰德美術館的照片,但它們是不同人對於「此時此刻」的見證。

除了開啟線上展覽來持續傳遞知識,藝術機構也積極透過訂閱與推送,提醒大家「我們還在,等到疫情結束記得再來。」這樣的洗版是否只在你的塗鴉牆上呈現兩分鐘,也許你還點讚了?哲學家韓炳哲的《透明社會》裡面提到,在數位時代,我們透過線上的自我揭露來證明自己存在,因此展示文化定義且評價了個人,在此情況,網路上的資訊往往被簡化成象徵,或者代表某種物件崇拜轉化成的資訊崇拜。我們正在經歷一種展示文化的變革,網路的分享功能轉介了資訊,而我們從景觀社會轉移到一個資訊被節略的社會,在這裡,資訊的展示與反射功能仍然大過於深度剖析與討論的可能。 當我們開啟一個免費軟體,就有源源不斷的廣告湧入,在這樣的狀況下,線上展覽勢必被宣傳功能所形塑,需要透過臉書、推特、油管來推送,相比之下,虛擬展覽本身的材料卻需要過多注意力來理解,與讀一本書沒什麼分別,它也沒有提供即時的回報,無法很快被轉換成個人化的放送內容。你今天在臉書上按了幾個讚了?其中有多少內容你真心讀過?我的Google Chrome上現在有三十個分頁,其中有一半是我三個月來認為「當我有空時會去閱讀的重要內容。」

韓炳哲將透明社會解釋成一種色情文化(pornographic),因為它要求不經轉換的直接接觸。如果是這樣,那麼當前圖文並茂的線上展覽可能一點也不吸引人,因為美必須具有若隱若現的部分。這種透過圖文或者錄像來表達的內容,並不帶來隱晦或者沉浸式的體驗,它靜止與透明的程度,貌似只是將展間裡的文字與圖像平貼到線上的展櫃,像文獻庫一樣明明白白一覽無遺,缺少了神祕感,並且也給人一種不會消逝的印象,因而沒有去檢視的急迫性。塔尼雅.布潔拉(Tania Bruguera)在2018年的紐約現代美術館重新做了《哈瓦那》(2000),這個現場表演從門外看只能見到一團漆黑,大排長龍的時候不免讓人感到心焦,而這件作品在網路上是透過一張隱晦的照片,依稀可辨的裸體輪廓來傳遞,引發了偷窺者對現場的想像。另外一個有關保持現場神祕感的例子是泰德美術館打造的行為藝術展間Performance Room,這是特別為線上展演所設計與錄製的行為藝術系列,這些作品是為了攝影機所表演,並且也不取代仍然在美術館發生的其他現場行為,可見線上與線下的現場性在機構中仍是分開處理與理解的。

線上的「現場」

在一個文化展示的社會,所有存在都須透過展示才能被承認,而網路展示的效益是透過點擊率以及分享次數來量化,所以無可避免的需要變成迷因(meme)。於是乎,21世紀的網路使用者重新定義了網路展覽的形式如何發展。其中一個最便宜簡便的參與方式是邀請使用者打卡,因為他們喜歡強調「我來過這裡」,這之中他們可能會發布一些看起來像現場拍攝的照片,這種免費的廣告被美術館公關或者教育部門廣泛鼓勵,這也是為什麼2008年以後,世界上大多數美術館不再禁止觀者在展場攝影。這樣的行為連結不同時間與空間的參與者,而分享這個圖片本身是一個宣示:我知道這個,我讀了這個。這樣的例子可以在阿姆斯特丹皇家美術館在3月20日發起的一個活動「在藝術與隔離之間」看到,讀者可以用家裡的三個物件擺拍出模仿美術館藏品畫作的一個景象,蓋帝中心與大都會美術館都挪用了這個活動。這個迷因引起廣大響應,在這個太多負面新聞的時刻未嘗不是一種幽默而振奮人心的方式。它可能將美術館去神化了,所有無名氏都可以透過這種網路膜拜發起參與的可能(儘管僅止展示性的參與),消解了藝術的殿堂,然而,文化遺產的真正面貌並沒有被傳達,我們無法解決網路展示中,使用者需要特別主動去閱讀材料這件事,它與看電視轉台畢竟不同。而這也是現在網路課程受到的質疑,一些負面的聲音認為透過螢幕的互動效果不彰,學到的知識碎片化。

數位科技、VR、AR等技術近幾年的確在白盒子與黑盒子中被使用,來補充或者強化沉浸式的現場體驗,然而事實是:它並沒有取代現場。早期的行為藝術研究者佩姬.菲蘭(Peggy Phelan)與蘿絲李.戈柏(Roselee Goldberg)提出行為藝術的本體只能是當下,這已經被菲力普.奧斯蘭德(Philip Auslander)批評是一種小眾菁英的想法,可以確定的是,科技可能打造出新的有關「線上現場」的體驗,但這跟身體感受的實體「現場」(liveness)仍有所不同,這可能也是為什麼許多行為表演者並不願意以線上直播取代作品,它不僅失去光暈,而且隨時可能因為技術問題或者觀眾自己的決定而暫停。以安娜.因霍夫(Anne Imhof)在2017年威尼斯雙年展的作品《浮士德》來說,藝術家以玻璃與鋼結構在展場內模擬了一個網路空間,表演者與觀眾中間的透明幕就是螢幕的隱喻,而觀者的確也很上道的以手中的iPhone、iPad在現場直播做出回應了。然而,這件作品在網路上被記錄的樣子,失去了現場所感受到的疏離、參與的挫折、等待事件發生的尷尬,以及不得不置身於奇觀之中的身體感受,取而代之的只是表演者透過網路上的一個小窗子,被螢幕前的我們偷窺,這裡的那個我,參與不了那個現場。

線上的使用體驗要求使用者的主動性而非被動餵食。矛盾的是我們仍倚賴各種通訊軟體(微信、谷歌、臉書)的廣播去餵食使用者,這些都是資本主義機制,只是把原本可以減低擬像可能性的線下教學推向資本主義的資訊販賣。通過討論透明社會以及現場,我想表達的是,展覽現場的困難並不是來自於科技的限制,問題的核心在於使用者的主體性以及網路活動模式,如何才能脫離展示文化,自發批判的去消化資訊,不受源源不斷的網路廣告與假新聞所影響,如何將膜拜網路迷因引導到真正互動學習的方向,如此,線上展覽才有可能轉化成現場,以及擁有持續活化的可能。

李雨潔

雪梨新南威爾斯大學藝術與設計學院講師,研究興趣包括後社會主義的藝術自治、行為藝術理論、後殖民論述,及女性主義藝術建構,文章見於《Art in Translation》、《Art Monthly Australasia》、《Post》(post.at.moma.org)、《現代美術》等期刊。

註1|關於今年雪梨雙年展的情況,可參見〈世界邊緣和緊急狀態:李雨潔談第22屆悉尼雙年展〉。《藝術論壇》。2020.3.24。