08

若站立在人本的觀點上來切入劇場的初生,它無非是一種表達,無論是娛樂取向、批判思想或其他種種目的不同的表達,必定存在的就是表達者與接受者。因著這兩者數不盡的組合可能,也影響藝術表達形式的變化,以及不同時期創作者的側重。但劇場終究是提供眾人一個集合場域,不管是精神價值的交會或是肉身實際的聚集,在大多數情況下都難以跳脫其政治意涵與實質作用。

台灣早期劇場的活動不乏以街頭行動劇或空間佔領來聲明主張的案例,但隨後因演出空間等外在條件越趨穩定,也或許是社會情境快速改變,劇場的創作內容轉向較為內在、私人化的探討,持續了不短的時間。約莫到了2014年,臺灣劇場迎來一波持續至2018年左右,關於「遊走式」 、「沉浸式」、「社會參與式」等命名各異之非典型場域、形式的討論浪潮,劇場似乎重新喚醒潛藏的意識,思考自身與社會大眾的連結;除了上述期望觀眾參與的形式之外,而後也開始有「素人劇場」、「樂齡劇場」等有別於以往的劇場參與者加入。如果說台灣早期的劇場訴求的是社會開一扇窗讓小眾如劇場可以有一個位置,現今這一波劇場與社會的連結訴求,便像是反過來,劇場開了許多扇門,邀請社會大眾走進來,重新將公共性納入劇場以及表演藝術的價值之一。

大多數時候我們提起「公共性」,無論是在表演藝術或者更為流行的電影領域,著重的多是「內容」,其實,常常被視為次要、實際上正是「橋接」內容與受眾的關鍵——行政環節,是等同重要的。本文將以2019年第七年於荷蘭烏特勒支(Utrecht)舉辦的春天表演藝術節(SPRING Performing Arts Festival,以下簡稱SPRING)中行政環節的整體設計,來辨認其中的「創作思維」,並將讀者設定為「劇場實務工作者」,盡量避免學術性的敘述,來提供經驗。

以春天為名的表演藝術節

春天表演藝術節自2013年起,以位於荷蘭中心的烏特勒支為主要據點,藝術節製作以及邀請的節目性質,鎖定舞蹈、劇場,以及在公共空間發生的展演,更著重跨領域的實踐與實驗。

可稱是荷蘭鐵路網絡樞紐的老城烏特勒支,面積約莫99平方公里,是台灣藝文活動最密集的台北市面積的三分之一,人口密度亦然,雖然數字聽起來很相近,但當地春季日照時間長,又以單車與步行為主要交通方式,使這個城鎮在先天上就為「人」讓出了時間與空間,而此無非是藝術創造最需要的兩項要素。

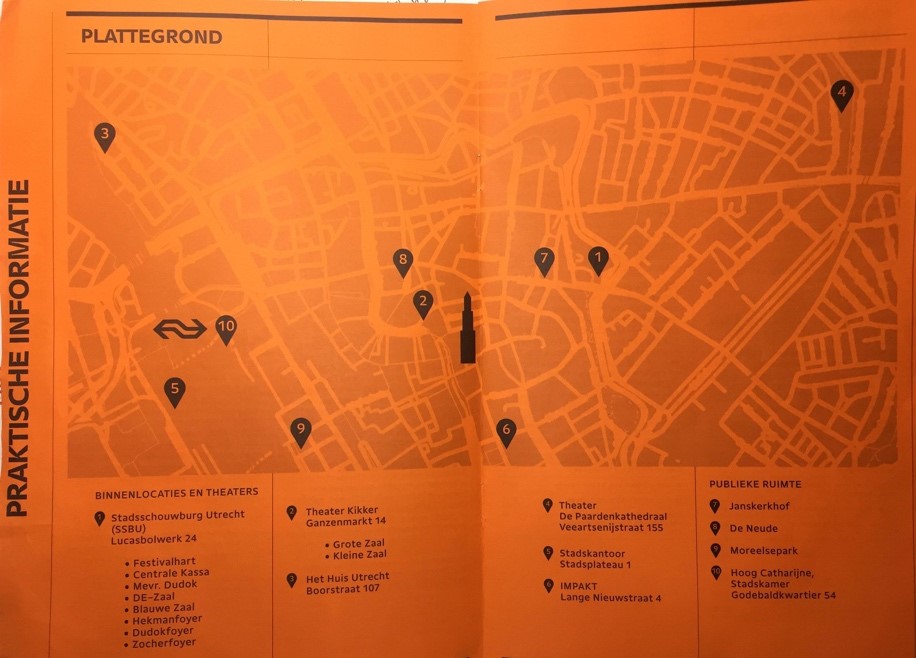

2019年的SPRING,從5月16日到25日為期十天,共有二十餘檔大小演出,以座落老運河區(Oudegracht)的市政中心旁一塊平時作為腳踏車停車場的廣場為中心,向外不規則擴散,分別有幾個演出空間:烏特勒支城市劇院(Stadsschouwburg Utrecht,也就是當地的市立劇院)、青蛙劇院(Theatre Kikker)、馬大教堂劇院(Theater De Paardenkathedraal),以及戶外廣場,還有就在烏特勒支火車站旁邊的開放式市政廳。

每個場地之間,大多步行十五到二十分鐘可到,一天少至兩檔多至八檔演出的SPRING,開演時間大概落在下午三、五、七、九點,在每一檔演出中間留下了十五至三十分鐘不等的空檔,走路趕場,是剛剛好。最遠的馬大教堂劇院大概四十分鐘,唯一發生在這個劇場的演出《The HM concert》,則被排在每個演出日的最後一檔,演出結束後已將近午夜,天剛暗,不必再趕攤,鬆鬆散步回住所。

相較於台北幾個劇場空間之間的交通路程,如國家戲劇院、城市舞台、中山堂、水源劇場、大稻埕戲苑等,在地圖上相距路程也約莫是SPRING幾個劇院的三倍,只是台北的觀眾交通方式換成了汽車、機車,還有地下看不見街景、人人心向目的地無所謂過程的捷運系統。這些都是兩個城市因應歷史發展、地理條件而在規劃基礎就已然分往不同方向的事實,所以我們很難從這邊切入,去探討此次參訪所見的「方法」,如何應用或者轉化到台灣本土來操作,畢竟以上述任何一個劇院為中心,再搭建/經營出無論公家或私人的演出場地,似乎並不太可能。

故在此轉向思考,這次參訪經驗中有些什麼,是在提高劇場與社會連結度之中扮演關鍵因子,並且移地仍然可能有效執行的?因此來到此文的核心「行政環節的設計」。

演前提供簡明的參照點

這裡的「行政」不做狹義解,不是我們長年戲稱的「打雜」,也不單是一檔演出的演前賣票、現場取票、演後結案等等,而是廣義地指「管理」,透過架構清晰的管理與具體的細節執行,居中作為藝術作品與大眾的橋樑,才有可能將表演藝術內容中的「概念」,達到真正有可能發酵的傳遞。從SPRING現場的觀眾流動狀況、互動程度,以及參與者的組成等等,可以說這個藝術節即是透過行政環節的設計,高比例地達到了藝術與大眾連結、互動的理想成果。而此先決條件,我們必須要意識到,這個領導者,無論稱作策展人、藝術總監、策劃者甚至更多名稱,都不能再單單只是藝術節概念的精神統領,而是同時必須對行政的整體結構設計有所概念,甚至負起把關和下海執行的責任。整合上述,在此將這些行政環節稱為「具藝術企圖的行政思維」。

讓我們從實例談起:觀賞SPRING的演出之前,現場志工會在驗票後發放一張節目單,它不精美,僅僅只是一張A4黑白印雙面,除了節目與藝術家名稱等基本資料之外,這張A4紙上面多了官方網站及藝術節手冊上都沒有的內容——策展人雷納.霍夫曼(Rainer Hofmann,藝術總監),或者卡琳.芳霍娜克(Karlien Vanhoonacker,藝術顧問)親自寫下的節目介紹。這些介紹都不長,約莫150個單字的篇幅,並且非常白話:

「在礦業三部曲的第二部作品中,Slike Huysmans與Hannes Dereere去探訪了諾魯(Nauru)這個國家,短短十年間,這個原屬澳洲的小小島國從滿是田園風光、悠閒且全世界最富有的國家,變成了最接近人間地獄的所在。兩位年輕的劇場創作者(Theater maker)針對諾魯的狀況急速惡化的緣由做了調查與探索,也在這個三部曲的第二階段,為紀錄劇場增添了一種新的觀賞格局。」芳霍娜克寫《Pleasant Island》。

「羅芳芸跟《未解,懸》(Unsolved)是值得關注的新星(real discovery)。來自台灣的編舞家帶來了一個極為私人的家族故事,而這個私人故事也將延伸成為政治性且國際視野的提問:當上一代已經離開,而未解謎題被遺留下來,我們到底能如何應對?」霍夫曼寫《未解,懸》。

這樣短小且具體的介紹,給予觀眾在觀賞前可憑藉的知識基礎,就已經有別於僅僅是闡述籠統甚至長篇又艱澀的策展概念。節目單上有時也附上短短兩題的創作者訪談,並以第一人稱問答呈現。

第二,SPRING的演出場地除了城市劇院的大表演廳Douwe Egbertszaal有超過800個座位之外,其餘大多落在150上下,在多數較為小型的演出開始前,策展人霍夫曼或芳霍娜克其中一人,會親自站出來在場外介紹接下來的節目,時間不超過五分鐘,不用麥克風,有時候分享他倆第一次觀賞這個作品的具體驚喜之處,有時候講他們之所以邀請這個作品的原因,有時候則是與創作者難忘的一段談話,接著觀眾就跟著他們,進入到演出場地裡頭,觀賞演出。

這樣的設計,以感性層面論,除了相當符合烏特勒支這個老城的質樸氣質,亦承襲了城中一定程度的人際親密感;而在技術層面,SPRING在官網上明確標誌出鼓勵跨界實驗的總體目標,其節目取向本就更鎖定剛起步的藝術家,或者正在發展階段的跨域實驗作品,在藝術家的摸索期,由策展人簡單向觀眾提點各個作品在藝術節中的可能定位,或說明各個作品正處在怎樣的創作階段,是非常有助於觀眾作為觀賞參照的。

演後座談與空間條件

再來是演後談,整個藝術節的演後談只有兩種形式:「10mins/10q」以及「3q after talk」,隨各個演出作品的不同質性來搭配其中一種,在藝術節官網以及紙本節目單冊裡頭可以看見清楚註明,所以觀眾在挑選節目的階段,就能知道演後談的結構與流程。10mins/10q,十分鐘十個問題,演出結束後主持人邀請現場觀眾提問,要提問的觀眾則舉手向現場志工索取紙筆,寫下問題,同時間表演者回到後台稍事休息或者更換衣物再回到台前,在主持人熟稔地插科打諢之中,上述兩件事就都完成了。搜集好的問題紙,集中成一箱,主持人舉起小雞計時器向觀眾說「十分鐘開始囉」,這時候通常會引來觀眾笑聲,表示人人對於這種場合的時間失控是再熟悉不過,於是這樣直白且機械式地規範,反而提供了所有人感性上的解套,而不再是冒犯。主持人從箱子挑出問題向藝術家提問,十分鐘過去,計時器大響,有人滿足有人扼腕,但沒有討價還價的。這樣的操作看似簡單,其實主持人須得對作品有一定程度的了解,甚至對藝術家個性有所熟悉,譬如藝術家針對什麼問題會有所迴避,而什麼問題是主持人可以「威逼」成功並且重要的,熟知這些,才能在有限的時間內挑選出合適比例的正經提問和快樂八卦,而讓演後談不損失交流的實質效力。

其中,至關重要的還是「主持人」。近日,網路上流傳著一篇〈災難式主持轟炸千人專業級活動〉的文章,談一場在台北國際會議中心(TICC)舉辦的大型商業行銷會議,主持人為何重要。回到SPRING現場,不同場次的「10mins/10q」主持人,都是由同一人擔任,因此這一套演後談形式,可以藉由同一人的反覆熟練,越趨精準收效;「3q after talk」亦是如此,主持的梅爾.希琳(Merel Heering)是來自鹿特丹的獨立戲劇顧問(dramaturg),因為有戲劇顧問的養成背景,她對於一件藝術作品的創作過程所需經歷的階段以及藝術家的思考就至少有基礎認識,以這樣的基底來設計演後座談,每場「3q after talk」她依序拋出三個提問:看完演出直覺想到的一個詞?作品中印象最深刻的點?最後開放提問。因為有清楚的流程架構,加上希琳適時的引導「形容詞、名詞都可以」、「顏色、感覺也可以」,對觀眾來說,參與演後談的第一步變得容易,後續深入的討論也更容易水到渠成;這樣的順暢,與我們在台灣演後座談中常見到的場景不太相同,早期有匆匆抓了劇團行政辛苦頂替,也有臨時要導演、編劇自行訪談演員,現在多是邀請對藝術家有研究的學者或獨立藝術行政擔當大任,雖有了先備知識,但在和觀眾接軌的層面,也許還有很多可以嘗試的。

除了座談結構的嚴謹與主持技巧之外,空間也是一個影響因子。「10mins/10q」的形式所致,提問通常與作品的產生過程以及創作者的概念相關,於是會在場內進行,延續看完演出的氛圍與心境是較為合適;「3q after talk」則一律會請觀眾離開演出空間,在同一棟建築物內的酒吧裡頭進行,一方面燈光氛圍改變,座席從一個蘿蔔一個坑變成併桌的咖啡席或者長沙發,陌不陌生的觀眾都並肩而坐,藝術家也共坐眼前,接著主持人以「請丟出看完演出直覺想到的一個詞」開始,簡單的指令打開觀眾的感性大門。若我們在劇場裡要談「觀演關係」,這些動機心理學和團體動力學的細緻應用,在具體操作上就難以忽略。

讀到這裡,也許開始有點「又是外國的月亮比較圓嗎」的疑慮,其實並非如此,恰恰是SPRING這個案例地利人和。在藝術節期間有機會與策展人芳霍娜克攀談,她提到自己當初曾對演前說明、演後座談的規劃提出質疑,因為她平時更常活動的基地是布魯塞爾,在比SPRING熟齡二十多歲的布魯塞爾藝術節(Kunstenfestivaldesarts)裡頭,來自各國的資深觀眾是不太可能吃這一套的。但兩個藝術節除了「資歷」與規模差距甚大,兩地風土民情也不同,與策劃團隊共同討論後,經由當地的成員評估認為會是合適且有效的,最後才採納並且實際執行。

這裡插播談一下演後座談的空間硬體,也許也是不必羨慕,但可展望未來:烏特勒支城市劇院共有大小兩個表演廳,大的容納800多人,小的約莫170席,還有其他展覽空間,但無論如何,劇院一樓大廳的咖啡酒吧,是出入的必經之路;到青蛙劇院觀賞演出時,等待進場的空間也是位於劇場二樓的咖啡酒吧,就算是藝術節中心基地的廣場,周邊約莫走路十步的距離,便有餐酒館與戶外座位。的確,空間的基礎設計與動線影響觀眾的停留與否,也間接引誘當地居民的參與度,上述兩個劇場裡頭的咖啡酒吧,當地居民就算不為演出,也會騎著腳踏車或者步行來享用一杯下午茶。

這若追溯到底,可能得從台灣劇場空間興建時的基礎思路開始探討起,究竟對台灣來說,藝術的對象是誰?藝術的功能有什麼?也許就是這些影響了劇場空間的興建思維。過去的我們難以重來,要檢視的也許是現在國家戲劇院有了戲台咖,城市舞台其實也有足夠的腹地,大稻埕戲苑跟水源劇場附近也有自成風味的冰店、麵店、咖啡店作為公眾匯集地,但這些空間是不是藝術家與觀眾離開劇場之後的延伸戰場選項?如果不是,為什麼?就算可以成為延伸戰場,是否提供了機會讓原本非藝文觀眾的參與者介入?於是我們試著往下談到SPRING學院(SPRING Academy)。

並行的產學合作論壇

SPRING除了有藝術作品的演出,也和烏特勒支大學合辦SPRING 學院。2019年的藝術節主題圍繞著「認同」(identity),除了較常為藝術創作談論的文化身分、國際角色、性別政治等等,還包含了人與非人的哲學辯論,如里米尼紀錄劇團(Rimini Protokoll)這次在SPRING演出的《恐怖谷理論》(Uncanny Valley)邀請了德國作家湯瑪斯.梅勒(Thomas Melle)去複製一個自己的複製人,並且讓這個複製人在演出全程擔任唯一的主角,梅勒本人則只出現在影像中,與那個身在現場的主角梅勒對話;延續這樣的主題,壓在藝術節最後三天舉辦的SPRING學院以「表演機器人論壇——劇場與機器人之間的對話」(Performing Robots Conference—Dialogues between Theater and Robotics)為主軸,除了有緊扣藝術節演出的講座——里米尼紀錄劇團的史蒂芬.凱吉(Stefan Kaegi)現身談《恐怖谷理論》一作的產生過程,其他大多數是與烏特勒支大學合作,由該校學生帶來自己正在研究的機器人項目,有中型會議廳研討會式的分享,也有可自由進出的小房間,裡頭約莫八到十人座位,研究者現場展示自己發展中的機器作品,也讓來訪者實際操作。

SPRING學院三個整天共有二十餘場活動,地點都在同一棟建築「烏特勒支之家」(Het Huis Utrecht),如果將中午前較為嚴肅的中型研討會比做必修課,那麼下午則像是選修課,兩三個小型的呈現在時間上是重疊的,這樣的安排讓參與者必須經過不得不的取捨,在這個取捨之中,會有種拿回主導權的感受,瞬間使「研討會」常給人的填鴨式重擔減輕不少。現場亦可見有部分參與者選擇在烏特勒支之家一樓的咖啡廳做自己的延伸討論。

在醫療科技跟生命科學領域也是全球有名的烏特勒支,舉辦這個主題的論壇似乎是再適合不過,也因為這樣的研討會形式與主題,吸引了一批對AI技術或者道德辯論有興趣的非藝文觀眾來參與,因此讓這棟建築在此時成了不同領域的交會處,而活動地點跟時間如此集中的交會,更有機會促成更深層的跨界交流。因而SPRING學院如果只是被視為是藝術節的周邊活動,未免可惜,以活動的組成份子以及規模來判斷,不如說它是把藝術節主題概念投向更遠程的前瞻性延伸,為藝術創作者提供了專業技術層面的繆思平台,也可能進一步撮合藝術與其他產業有了實質上的合作,進而產生真實的鏈結,市場也就擴張了。

小結

公共性的意義在於提供場域實行意見的交流與有效整合,劇場的公共性則要鬆開場域的容納度,讓受眾從藝術的基礎真正參與進來,內外世界的橋接因此而扮演關鍵角色。上述包含節目單設計細節乃至於時地集中的論壇,就是所謂「具藝術企圖的行政思維」所能產出的具體行動,而這些行動,在我們無法更動文化背景與硬體空間設施的現況下,正是藝術家(表達者)與觀眾(接收者)之間的可能起始點。