10

1999年,就讀電影系的沈可尚,畢業製作劇情短片《與山》,一連拿下台灣國際學生電影金獅獎首獎、金馬獎最佳創作短片,甚至入圍了法國坎城影展。作為一個以電影為志業的學生來說,這樣風光的畢業,正是進入業界絕佳的敲門磚。但沈可尚卻在此時陷入低潮,他放棄當時拿到的拍片輔導金,令人意外地轉到與電影並無直接相關的廣告界。

2013年,沈可尚執導的紀錄片《築巢人》,一口氣拿下臺北電影節最佳紀錄片、最佳剪接,和令人稱羨的百萬首獎。過去幾年,他的紀錄作品,《賽鴿風雲》、《野球孩子》、《遙遠星球的孩子》讓他在紀錄片界獲得許多掌聲好評。這段期間,他同時拍了不少劇情短片,如《兩個朱麗葉》、《昨日的記憶》、《臺北工廠》。而這幾年幾支令人印象深刻的廣告:「阿瘦皮鞋真人故事求婚記」、「多芬的姐妹滔真心話」,到最近的「遠傳電信的親子對話」,也都是出自他手。

劇情、廣告、紀錄,雖然都是影像製作,但是無論從企劃、製作、團隊到拍攝,三者之間差異甚大,有時甚至可以說是「隔行如隔山」。為什麼當初沈可尚捨棄電影的大好前程,轉進廣告影片拍攝?為何後來一連多年他持續拍攝紀錄片?作為一位創作者,沈可尚怎麼在不同性質的影像作品間,找到自己影像創作的定位?

啓蒙——圖像、音樂

沈可尚最初的藝術啓蒙,其實與電影無關。他生長在公教家庭,家中的教育方針以升學為主。無關意願、興趣或者選擇,他的生活和大多數當時的學生一樣,讀著教科書、考試,在既定的規範裡,遵守著前進,家裡並不鼓勵他花時間在正課以外的事情。但,那樣的日子裡,卻有一件事讓他有了特別的信心,獲得成就感,甚至讓他有了一個短暫擁有自我,感到自由的世界:畫畫。

在一次美術課堂上,他嘗試用與同學不同的方式畫雨。老師看到了他的畫,似乎受到了觸動,當下拿了水彩筆沾了水,問過沈可尚的同意後,將他所畫的雨點暈了開來。渲染開的圖像,成為他難忘的視覺體驗,意外地將他的世界從此敲開了一條縫隙。畫畫成為他逃脫制式日常,揮灑創意和想法的一方園地,也開啟了他接觸藝術的起點。

後來,沈可尚遇見了另外一個影響他甚鉅,成為他日後生活中不可或缺的陪伴:音樂。

Billboard排行榜是青春時期的他,接觸世界的窗口,從英式搖滾,一路聽到punk、重金屬...,音樂成了他生活中的耳朵,帶他找到心中情感的抒發、共鳴,從而成為獨特的自己。那些歌詞裡所談的社會、正義、理想、人生,諸如歌手Patti Smith、Bob Dylan…,也刺激他開始思考自己、社會與未來。後來朋友找他組團,憑著幼時的彈琴經驗,他成了樂團的鍵盤手。音樂帶來了與過去完全不同的生活。甚至,替影片做配樂,是沈可尚某段期間賴以為生的謀生方式。一直到後來拍攝實驗紀實短片《噤聲三角》時,也是他最後一次替作品配樂,意識到電影配樂的專業,讓他決定往後要尋找專業的音樂創作者一同合作。

沈可尚說,當他尋找做音樂的人選時,他所思考的是「對話」。他希望這樣的對話可以讓影像與聲音、音樂之間,有不同層次的撞擊,他期待撞擊後的火花。也可以說,長時間與音樂的同行,讓沈可尚在創作時,對音樂的獨立性與影像互動,有了更多的想像和更寬的視野。

我問沈可尚,為什麼當初沒有選擇做電影配樂或者其他音樂專業,而專注於電影製作呢?他說音樂對自己來說,是不用想太多,直接深入內在,呼應感受,並理解與陪伴的藝術形式。但是電影很奇怪,總是讓他的思考停不下來,充滿了未知,想要了解更多、知道更廣,一直鑽研下去。

遇見電影

沈可尚遇見電影的方式可以說十分偶然。那時候正在玩樂團的他,為了揣摩國外樂團都怎麼表演,走進了太陽系視聽圖書館,看遍了整區音樂演出影片,卻也意外地撞見了就在隔壁的「歐洲電影」區。他記得最初是《廚師、大盜、他的妻子與她的情人》這奇怪的片名引起他的興趣。奇異的情節、陌生的影像經驗,沈可尚說自己不由自主一部部看了下去。這些電影帶給他一種新鮮的感受,讓他想要去理解情節、拆解鏡頭。他反覆思考著為什麼這個片子是這樣?它要傳達什麼?為什麼導演這樣拍呢?於是,彼德格林納威、大衛科能堡、塔可夫斯基、安哲羅普洛斯....,這些導演的電影作品,開始充滿他的生活。

懷抱著極大的熱情與動力,沈可尚於電影系的四年學習,是在努力爭取實務操作機會中度過的。他利用各種機會,讓自己歷練電影製作的各項技術、環節。或許是當初接觸電影時,那些大師之作帶給他的震撼經驗,加上他所理解的電影,無論是技術、分工、藝術內涵、美學形式…都那麼複雜遼闊,讓沈可尚總是懷抱著戰戰兢兢的心情,努力紮下堅實的基本功。拍攝畢業製作《與山》時,沈可尚遇見了撞牆期。當時他前製作業雖然做好了準備,卻在開拍的第一天,覺得一切都不對勁,讓劇組和演員全都離開,自己困在一處廟裡奮力修改劇本。即使後來重新開拍,沈可尚說,整部影片拍攝像是在迷霧中,每一步都讓他遲疑、猶豫。因而後來《與山》意外獲獎連連成為焦點,這些光環卻成為他極大的壓力,以及自我懷疑的來由。於是他離開了電影,轉身投入全然陌生的廣告影片製作。

轉折——廣告與紀錄片

廣告製作,雖然也是影片拍攝,但與電影製作十分不同。沈可尚雖有著一身拍攝電影的本領,卻完全不熟悉廣告影片製作流程。但或許高壓的工作和挫折,正是當時陷入低潮,失去信心的沈可尚所需要的。他說,那時候感覺自己需要像這樣從重頭學起,重新認識器材與影片拍攝。而廣告影片的作業方式,讓原來做獨立製作的沈可尚大開了眼界,決心像塊海綿般好好學習。

沈可尚說,過去作電影,總想著藝術、創作,不太擅長說明和溝通。但這樣的方式在廣告製作裡是行不通的,為了能跟團隊、業主溝通,他得磨練自己清楚表達想法和理念。而廣告的日新月異,更讓每一次的拍攝,都得挑戰更新、更符合當下與商品的做法。這樣的製作環境也讓他有了更高的自我要求,和更嚴苛的磨練。對於影片製作,沈可尚成為鞭策、辯證、質疑自己最奮力的人。

只是廣告服務的對象是商品,快速、商業、價值取向的趨勢終究不是他真正的心之所向。在一次機會裡,他參與了國家地理頻道「綻放真台灣」的紀錄片徵案製作,開啟了他首次的紀錄片拍攝。沈可尚說,其實之前他不怎麼喜歡紀錄片,看得很少,總有個印象紀錄片是一種非常說教的影片類型。徵案通過後,他才真正開啟了理解紀錄片的過程。

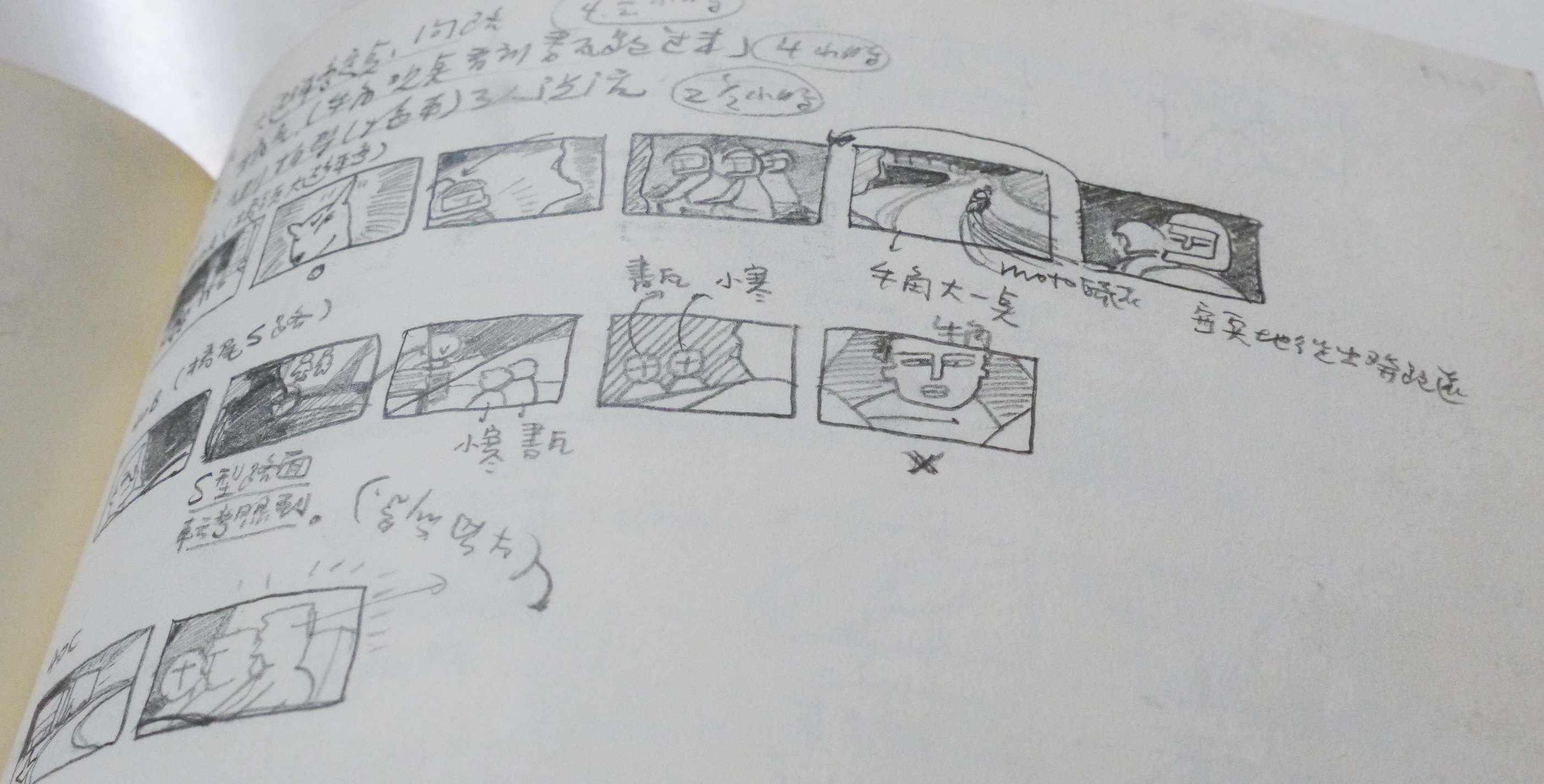

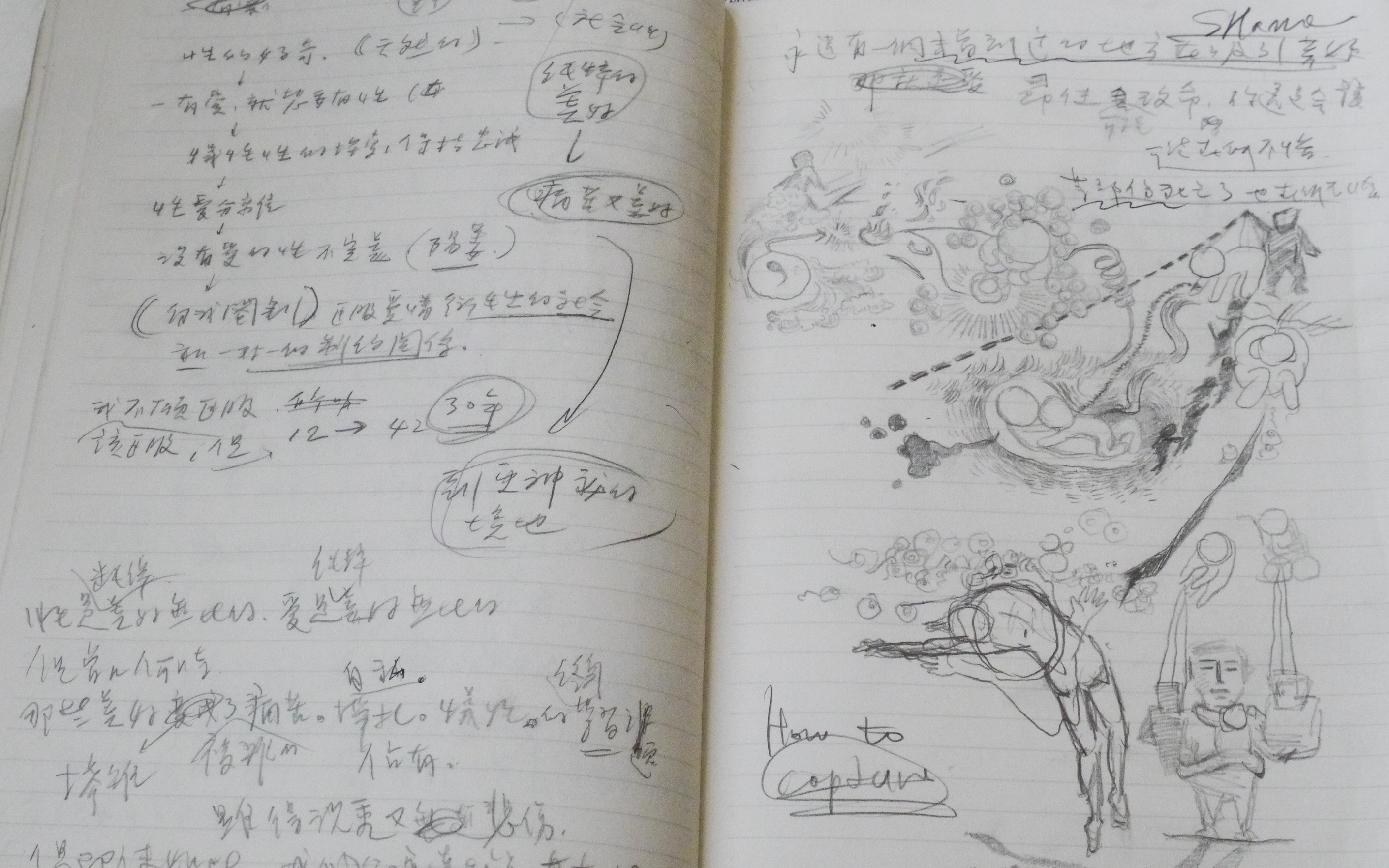

紀錄片拍攝中,許多現場的變數、不可預料,讓他經歷了過去不太熟悉的拍攝過程。訪談中,沈可尚拿出他之前使用的筆記本。他說以前在拍攝前,總會事先預想一遍當天所有預計拍攝的鏡頭要怎麼處理,仔細地畫出分鏡,寫好注意事項,讓自己做好萬全的準備。這些年拍攝記錄片,漸漸學習並且習慣在拍攝現場調整,在後製不斷辯證自己的想法。這樣的方式對他而言,意外成為有趣的挑戰,也讓他一頭栽進了紀錄片製作的領域,一部接著一部。或許,紀錄片的自由彈性與無限可能,正是吸引著他持續拍攝下去的原因吧。

沈可尚說,現在他隨身的筆記,再也不像過去那樣工整,而是充滿各種想法,靈光的隨手記。

影像大道

電影、廣告、紀錄片,一路以來沈可尚推動自己在不同領域中努力學習、汲取養分。他說,拍攝紀錄片的經驗,讓他理解到,其實作者很小、自己很小。面對人,面對創作,面對自然,你得抱持虛心的態度,放下刻板,才能面對願意提供自身生命故事給你的被攝者,還有與自己一起同甘共苦的工作夥伴。

回頭想到十多年前拍攝《與山》的過程,在不確定、浮動狀態下完成拍攝的經驗,讓當時的沈可尚遇上了影像創作的瓶頸。現在的他,反而能將這些拍攝過程中的不確定與浮動,轉化成創作的能量。沈可尚在這三類的影像創作中交互前行,它們彼此影響、互相刺激,讓他從題材、形式到拍攝方法,走出自己獨特的路徑。

結束沈可尚導演訪談的那天早上,我的思緒止不住地思考那些充滿在他生命裡的挫折、偶然、機緣和選擇。現在回頭看,那些當時因為困境而被推動的成長,如今成為他影像創作生命裡重要的基礎。

從最初逃離家人的期許開始,他便註定走上一路摸索、自我抉擇的人生。或許,在他身上,創作意味著必須抵抗自己內在的恐懼,成長則來自於不自滿與不願妥協,是恐懼的力量,也是挑戰的力量,讓他在影像創作的世界中前行不止,追索自我的認同與欲望。