03

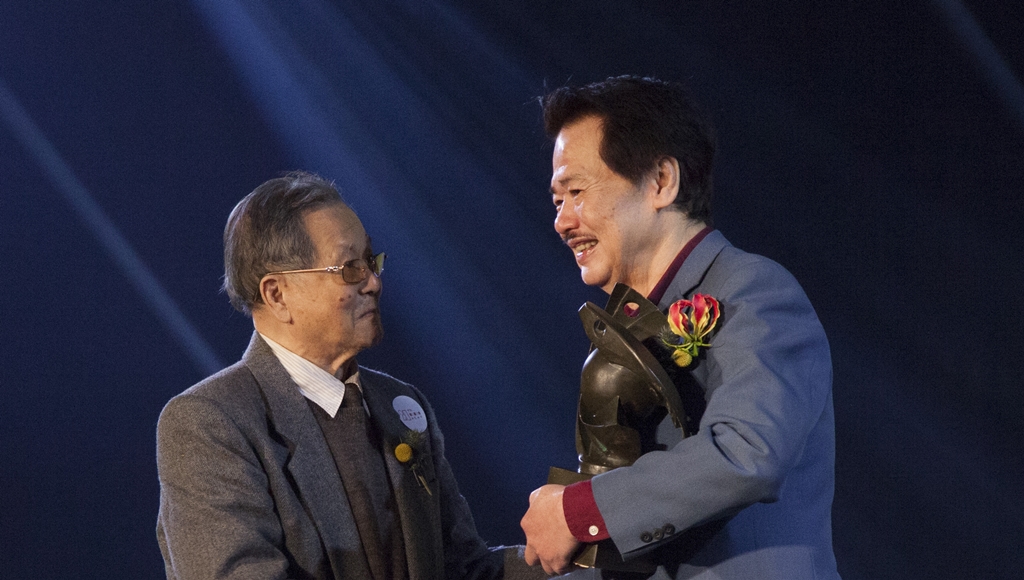

我,李永平,站在這裡,接受中華民國國家文藝獎感覺好像作夢,真的,像作夢一樣。想想看,一個在婆羅洲森林出生長大的孩子,如今竟然站在台北市一間大禮堂上,接受台灣的最高文學獎,這,不是作夢嗎?可我今天知道,不是夢,我,李永平,馬來西亞僑生,真的得到了中華民國的文學大獎。

這個事實說明了一件事,台灣的社會是開放的、多元的,台灣的文學是寬大的、包容的,有容乃大。台灣這個島,面積不大,三萬六千平方公里;人口不多,兩千三百萬人,可我們這個小島,創造出來的文化是巨大的、豐富的、多姿多采的。在這個大國稱霸的世界上,我們的文化獨樹一幟、佼佼不群。多元、包容是我們台灣最大的價值,是我們台灣人賴以安生立命的東西。將來不管世界發生什麼變化,我們一定一定一定要保有我們這個價值,傳給我們的下一代,謝謝,謝謝台灣。

──李永平於第十九屆國家文藝獎贈獎典禮當日感言摘錄。

得獎者素描

李永平( 1947 - ),祖籍廣東省揭西縣灰寨鎮,客家人,出生於英屬婆羅洲沙勞越邦古晉市。當時沙勞越邦古晉市仍然是大英帝國的殖民地。在古晉市完成小學和中學教育畢業後, 1967 年赴台灣留學,就讀國立台灣大學外文系。大學期間,撰寫了第一部作品,即中篇小說《婆羅洲之子》。

大學畢業後,李永平留系擔任助教,同時開始小說創作。 1972 年發表第一篇短篇小說〈拉子婦〉,贏得文壇注意,從此創作不輟。 1973 年起擔任《中外文學》雜誌執行編輯。 1976 年出版第一部作品《拉子婦》(短篇小說集),同時赴美深造。 1982 年獲得美國紐約州立大學比較文學碩士、聖路易華盛頓大學比較文學博士學位後,應聘至國立中山大學外國語文學系開始從事教育工作。

1986 年,出版了窮數年心力的長篇小說《吉陵春秋》, 贏得台灣文壇高度矚目。不過,李永平的寫作企圖心不僅於此。為了實現更大的文學理想,隔年李永平毅然辭去教職,蟄居南投四載埋首寫作 50 萬字的長篇小說《海東青:臺北的一則寓言》。

爾後李永平任教於東吳大學英國語文學系,居住在台北市西門町,戲稱自己為「南洋浪子」,「(辶日)迌」於台北城,把所想所思寫進長篇小說《朱鴒漫遊仙境》( 1998 )裡。寫而優則譯,李永平從事小說創作之餘,也同時翻譯出版了《幽黯國度》( 2000 ) 和《上帝的指紋》( 2001 ),充分表現出小說家的優異語言文字能力。

2000 年,李永平應聘至國立東華大學英語文學與創作研究所,授課與指導學生創作,但不輟於自己的小說寫作。 21 世紀以來,他的長篇小說《雨雪霏霏:婆羅洲童年記事》( 2002 )和《李永平自選集( 1968 - 2002 )》(2003) 已經預示了小說家未來更龐大的寫作計畫和野心。

2008 年,李永平完成出版大河小說──「月河三部曲」之一的《大河盡頭(上卷:溯流)》,深獲好評。 2009 年退休卸下教職,受聘為國立東華大學榮譽教授,但仍不懈於完成三部曲寫作,奮力完成「月河三部曲」之二的《大河盡頭(下卷:山)》( 2010 )。也就在這段期間,因冠狀動脈阻塞,導致心肌梗塞,進行冠狀動脈繞道術。他無視身心受疾之苦,只為達成文學理想。《大河盡頭(下卷:山)》出版後,被視為小說家個人創作上的巔峰之作。

憑藉《大河盡頭(上、下卷)》的高度藝術創作成就,李永平獲頒第三屆「中山杯」華僑華人文學獎評委會大獎(2014,與加拿大作家張翎共享),首度赴中國大陸中山市領獎。

大病初癒後的小說家擁有強韌的文學創作使命和意志, 2015 年終於完成大河小說「月河三部曲」之三的《朱鴒書》,同時在闊別家鄉三十年後,第一次返回沙勞越探親並掃墓,祭拜父母親,完成返鄉之旅。貓城古晉、胡椒園舊址、馬當山、七哩中華公學……物景依稀,但人事已非。

李永平一直以創作小說為主,雖然迄今只出版了十部長、中、短篇小說集作品,但加上多部翻譯文學長篇巨作,以文字的質與量而言,其作堪稱台灣文學史上的巨大收穫之一,才情與藝術精神為台灣文學注入一股域外風情與歷史情感,從 20 世紀一直延續至21 世紀,未曾停滯。

原文刊載於 第十九屆國家文藝獎專刊 →閱讀全文

【第十九屆國家文藝獎得主紀錄片── 小說家 李永平 】