31

傳說,人類曾經如此團結、相似,用同一種語言,生活在同一塊土地上,更出人意表的,還共同懷著一個充滿野心的目標:建一座通天塔,通往天堂。上帝聽說了人類的企圖,只消揮一揮手,便讓人類們說起不同的語言,彼此再也無法溝通。於是,建到一半的塔從此荒蕪,人類四散各地,還記得的後人就將那座塔稱作「巴別塔」。

在希伯來語中,「巴別」代表「變亂」的意思,然而對於人類學來說,語言的「巴別塔化」意味著人類族群在演化發展中,開枝散葉衍生超過3000種語言,創造出豐富的語種多樣性。反觀台灣,語種的多樣性同樣不遑多讓,但這卻也跨越時空成為兩場危機的遠因近果:一場危機是當代全人類所共同面對的多元語種銳減的考驗,另一場危機則須回首1871年台灣南境那處波濤洶湧的海灣裡,一艘擱淺的船如何在陸上掀起一場腥風血雨。這場腥風血雨,後來被世人稱為「八瑤灣事件」,也為不久之後的「牡丹社事件」預留了複雜的伏筆。

事隔145年後,海水依舊潮起潮落拍打著舊時的八瑤灣岸,但現在卻有了一位卑南族人,決定用筆娓娓道出屬於排灣族人的故事,他的文字不是為了要驚天地泣鬼神,而是為了要還原記憶,並且更重要的是:接近真實。所以,他醞釀了十三年的時間,從2003年前起,細細爬梳著八瑤灣事件的歷史資料,經歷一次次的田野調查,然後再鏗然交出一本擲地有聲的重重的長篇歷史小說《暗礁》,這不但是台灣文學史上第一本嘗試以宮古島人與高士佛社人觀點敘事的文學作品,更進一步讓八瑤灣事件在文學的象限中,從歷史的黑暗中透出真實的光芒,細膩呈現我們所遺忘與忽視的過往。如果你如同我幸運地讀過《暗礁》,你一定也會很難忘記他的名字,他是一位原住民文史工作者,也是一位精湛的文字煉術師,請你記得,他的名字是巴代。

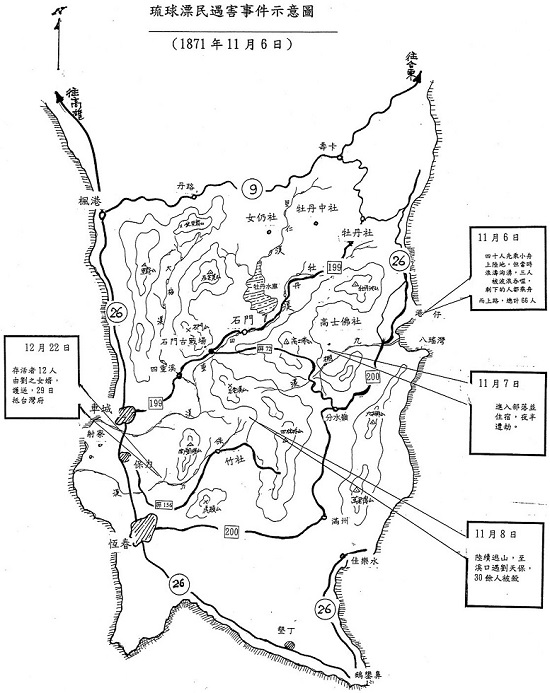

在談《暗礁》之前,你不能不知道什麼是「八瑤灣事件」。八瑤是排灣族語,分水嶺之意,位處現今屏東縣滿州鄉境內九棚區域。八瑤灣事件發生於1871年,來自琉球的宮古島人在結束上繳年貢至琉球首府首里的歸途中,船隻遭遇罕見冬颱漂流至八瑤灣後觸礁擱淺,倖存的66位宮古島人登陸上岸後,在當年的高士佛社、牡丹社及竹社間,因故遭排灣族人處決而遇害,最後經受漢人協助而生還回鄉的宮古島人僅餘12人,「南排灣下十八社史上一件難以洗刷還原的污名,從此烙上。」巴代在他的《暗礁》創作筆記裡如此寫道,然而,這樣字字沉重地寫道,他想要闡述分辨的不僅僅是小說技法上的嘗試,更多的其實是關於歷史史觀的視角。

關於歷史,我們很容易以為歷史課本上告訴我們的就是真實,但你一定知道所謂歷史從來都不是絕對客觀的記載,而是交織著許多主觀的立場與思維;你也一定知道歷史從來都是屬於勝利者的,也是屬於掌權者的,改朝換代之後歷史上的事件可以昨是也可以今非,嚴格說起來,甚至西漢司馬遷所編寫的經典鉅作《史記》除了史實記載的參考價值外,更多少涵括了小說的情節處理與手法。閱讀「八瑤灣事件」在歷史的詮釋上,我們卻猛然發現是由將原住民視為「化外之民」的清領政府蓋棺論定,牽涉其中的三個主要關係族群:宮古島人、排灣族人、漢人,宮古島人有日本政府奪其發聲,漢人有清領政府代其發聲,獨獨唯有排灣族人的話語權在瞬息萬變的局勢激流中稀釋消弭。

巴代在《暗礁》裡,企圖跳脫的正是從漢民族為主觀本位的視角,將「八瑤灣事件」重新置放在原住民文化背景的思考脈絡下,以匍匐曲折的姿態重建貼近過去,用迷人的文字翻轉我們對於歷史事件的想像。「八瑤灣事件」不該只被當作一場人道悲劇草草收尾,更應該從文化衝突的角度去細細觀看、慢慢思索。而《暗礁》正是這樣一本作品,婉拒從「結果論」審視一切,小說裡層層包裹的除了宮古島人遇難後的心路轉折及琉球王國的社會階層體系,費盡心力處理的議題還包含了在台灣近代發展史中,你我都不陌生的原漢衝突與融合、原住民部落間彼此的權勢較勁與生活文化,以及原住民面對物質現代化的浪潮來襲時的權宜態度,而最容易被忽略卻也至關深刻的還有字裡行間強烈的人性關懷,那一股超越族群而論的惻隱之心。

《暗礁》的小說架構以兩路分合穿插行進、互為主客,一從宮古島人的視角出發,一從排灣族人的腳步開拔,開篇仔細敘述宮古島人自船難甫醒的集體混亂,讀來恍若置身礁岩浪尖,連船艙內的嘔吐味彷彿都清晰可聞。接著,便開始了一連串因為語言及文化隔閡所導致的猜測與謠傳,以及揮之不去的焦慮與緊張,例如宮古島人耳聞台灣島上的「大耳生番」有馘首食人之習,不斷驚懼於與原住民的相遇與接觸,卻又亟需救援的矛盾心情;又如小說中提到的:「想想,哪一個部落人能捱得住那些百朗的嘴皮子而不動搖的呀?」排灣族人對於百朗(排灣族語,漢人之意)普遍不信任的態度,卻又因為其謀生與溝通手段較為成熟老練而心生羨慕。觀察宮古島人與排灣族人從一開始的彼此遠觀,到近距離的接觸,再到最後的衝突與殺戮,漢人角色的淡出與淡入像是畫龍點睛,也像是一副軀體的關節,將血肉與骨骸緊密銜接,隱隱約指涉出漢人在這塊土地上逐漸取得的生存優勢與關鍵地位。

除了原漢的角色互動,排灣族各社部落間的互動與生活習慣,從排灣族青年在夜裡用鼻笛、用歌聲求愛的精神文化,到部落裡各氏族間的權勢平衡與團結對外,《暗礁》皆有豐富描擬,書中那句「確實是這樣的,部落是大家的,自己不參與,也不能怪那些外人要來欺負我們了」,今日讀來依舊字字血淚,對於原住民族來說,這彷彿像是對過去的追憶,也像是對未來的提醒。

《暗礁》的篇章中,巴代在敘述漢人如何搶先一步奪得船難者的物品時,從旁觀察的排灣族人心聲特別值得關切,高士佛社的排灣族青年卡嚕魯談道:「說來說去,我們還是得靠這些狡猾的百朗,他們為什麼甚麼事都能站上便宜?我們的農作物、獵物他們都能經手,都能挑剔,連這些外域來人,都能跟他們溝通交換東西?是他們太聰明還是我們太笨啊?」接著,來自四林格社的阿帝朋說:「不是我們笨,也不是他們太聰明,我們盤踞在這些山頭、樹林、莽草原裡,我們懂得的也不是這些狡猾的百朗所能懂得。柴城或者保力庄的那些人,遠離自己的家鄉到這裡建村落,為了生存,他們不得不四處接觸不同的人,他們自然也懂得許多我們所不知道的事,自然也比我們知道什麼物品更有價值,什麼物品可以換得更多的東西。但也因此他們更貪婪更想要擁有更多的物品。除非我們一直保有我們的習性,餓了,山裡、荒野就有食物,渴了,溪裡或露水都能解渴。但是一旦我們的慾望變成他們一樣無窮無盡時,我們就得學他們了。」這整整一段對話,精闢地展示了我們以為的「文明」其實是建立在一種資源掠奪的貪享之上,每個環境都有各自習得適應而生存下來的人群,但在面對異文化的接觸時,文明的進步史觀是不正當的,文明的發展是線性前進,但絕非不斷地比前一個時代更為進步,有時甚至是悲慘的倒退,否則我們無法解釋各種慘絕人寰的人道危機仍不斷在過去與現今的世界各地上演。

物質上,我們也許能夠客觀的分辨優劣,但我們卻極易忽略物質生活背後表徵的文化與精神價值,文明不是在拚個你死我活、勝負立分,而是盡可能理解彼此的差異,並且尊重各自的選擇。《暗礁》四兩撥千金般翻轉了我們對於文明本位的思考,正如同巴代所說的:「文明不是物質文明與現代化進程的差異,而是一種人文素養的豐厚與貧乏的對比;是一個文明的人與社會,即使無法接受不同民族不同文化的觀點,也要試著理解並尊重差異的一種素養與態度。不論原漢或者原住民不同民族之間,都該有相同的標準檢視。」

獲得國藝會長篇小說創作發表專案贊助的《暗礁》的誕生,不僅僅意在以文學手法重現該事件對於排灣族人的記憶重建,乃至對於近代東亞局勢的歷史性影響,對所有生活在台灣的人而言,更重要的意義是:「八瑤灣事件對我而言,並不是一個非寫不可的題材,卻是台灣社會歷史教育非常重要的一門課程。特別是面對當年事件的參與者高士佛社族人,台灣社會該給他們怎樣的評價?面對南部排灣族時該有怎樣的態度?為何一百四十多年來,台灣社會只讚揚居中救人的楊家,而指責排灣族?」巴代接著談到,「高仕佛社,或者整個南台灣的排灣族,承受了過多的歷史黑名與責任,我們卻忽略了他們最初的善意與保護領土的決心,也忽視了陌生的兩造,所可能發生恐懼、猜測、誤解、衝突的種種心理因素。」如果文明是個形容詞,從《暗礁》我們應該理解,也應該記住的是,沒有絕對文明的人類社會,如果我們多從人性本質與在地文化脈絡去省察思考,也許衝突的和解不是一個遙不可及的幻夢,更有它積極療癒的能力。

當台灣社會面臨諸多轉型壓力的同時,巴代在《暗礁》中溫柔又暴烈地將事實劃開,也許冒出黑血,但我們必須知道在揭開傷口之後,我們也才能迎來癒合。或者又如巴代教會我的,「這個年代,『原住民』或者『排灣族』不應該再被視為台灣社會的『他者』,『八瑤灣事件』也不該再視作為漢民族教化、頌讚的題材,這也是我們整個社會該靜下來好好思考的問題。」

應該天亮了吧?他心想。

這是翻開《暗礁》的你會讀見的第一句話,從宮古島人主角野原茶武口中緩緩吐出。透過《暗礁》,穿梭在巴代為我們構建的文字山野裡,也許我們能慢慢地划離暗礁,一步一步看見島嶼天光。