30

「後植民計畫」是一個以植物為起點,望向「自然」和「風景」的概念,並延伸至生態行動的多年計畫。這計畫主要包括三年的種樹行動,在台南齁空間、法國諾曼第兩座花園、台北當代藝術館、嘉義東石和高雄甲仙社區的五地展覽,以及一場探討「植/殖民」議題的研討會。一切緣起於2003年,陳泓易參與了嘉義的社區營造案開始個人的種樹行動,2006-2008年參與嘉義北迴歸線環境藝術行動後,對台灣西部土地狀態和環境問題有更深一層的認識,同時也讓他更堅定那唐吉訶德般的種樹決心,開始研究台灣的生態「熱點」,找出最需保水以固地的關鍵區域,並與有興趣合作的社區一起種樹;2010年後則透過網路平台,有越來越多學生和藝術家加入,讓種樹行動慢慢發展成此藝術計畫的前身。

另一支線則是在2012年,法國協同策展人艾莉絲‧馬雷(Alice Mallet) 來台灣山區創作踏查時,意外發現有些植物與她位於家鄉諾曼第瓦洪杰維勒(Varengeville-sur-Mer) 鎮上花園裡的植物神似,才知道原來從小玩耍的花園裡,種植著台灣原生種植物,其中一株台灣石楠,不僅適應了異地的氣候和風土條件,更長成超過七、八公尺的大樹(在台灣通常三到五公尺高)。該如何看待這些因帝國主義意識型態影響、基於研究或蒐奇脈絡下被採集到異國,卻仍活得生意盎然的植物?

陳泓易在策展發想中提到:「在十九世紀帝國主義時期的殖民過程是一種以歐洲為核心,以人為主體的植物掠奪與植物『殖民』……我們企圖去除人本主義的概念預設,以植物、甚至是自然的立場來思考整個殖民主義過程,乃至上個世紀末興起的『後殖民論述』的內容」。陳泓易特別強調以植物為主體來重新看待這樣的「跨國交流」,以「植民」置換「殖民」,不只是文字上的諧音遊戲,殖民(colony) 的拉丁文字根Colonia即為對土地的耕作,「種植」可能更接近「殖民」之意涵(註1) ,而陳泓易的「還地於樹」正巧以實際的種植行動回應著「植/殖民」的課題。

交錯:將台灣風景「移植」到法國諾曼第

抵達巴黎戴高樂機場後,先搭乘機場巴士到巴黎歌劇院,準備搭法國高鐵SNCF到里昂轉車,再從里昂搭火車往北到迪耶普(Dieppe)。從迪耶普車站開車約20分鐘,便抵達展覽場地──位於瓦洪杰維勒 (Varengeville-sur-Mer) 鎮上的兩座花園。兩座花園都屬於私人所有,由法國著名的銀行世家之一「馬雷」家族所設立,其中穆提耶花園 (Le Bois de Moutiers) 已有百年歷史。建造於1989年,花園設計引進當時正開始流行的英國工藝運動風格(註2):從入口處進去,往右是英式莊園屋舍、環繞著屋子的矮牆花園,和幾何造型的法式植栽;往左走去,隨山坡緩降的大片草原映入眼簾,隨後是八公頃的英式天然景觀庭園,搜羅許多具東方異國情調的植物,當時許多藝文人士包括畢卡索、尚‧考克多、紀德等都曾造訪過。另一座夏慕克花園 (Jardin Shamrock),由同為馬雷家族後代的侯貝‧馬雷(Robert Mallet)和太太柯琳‧馬雷設立,1997年對外開放,以繡球花的研究為主,園中也栽種多種亞洲植物。這些被移植至法國諾曼第的台灣石楠和華八仙,在當地是如何被認識及感知?在面對交雜著百年家族歷史、結合異國自然和文化元素的花園場景時,我們又如何以台灣的歷史脈絡和作品與之互動?該如何嫁接才能既接地氣,又展現自身?展覽藉由置入植物的原生風景,在法國的花園裡疊映上台灣的風景,創造出一種「交錯的凝視」,試圖提供法國觀眾一個新平台,重新認識此植物及其背後的歷史和生態。

凝視台灣風景

台灣的自然環境,一直是藝術家洪天宇的觀察對象,也是其創作主題。有別於歐洲十九世紀風景畫背後常與帝國主義的視線夾雜不清,隱含著將風景化為國土的意圖,洪天宇對待自然的態度則更接近一個自然主義者:基於對自然的素樸愛好,他多次走返台灣的山林湖泊縱谷之間,將其細緻的觀察展現在畫作上。在洪天宇的「純風景」系列,這些風景畫更像是一種田野調查,透過自己之眼或是前人的文字所描繪建構出來的(註3)。風景不是作為傳遞某種訊息的工具,而是它自身,換句話說,風景是以一種主體的姿態被展現出來,風景本身的「存在」即為藝術家的主要關懷。

在畫作的挑選上,策展人除了考慮作品在繪畫技巧和構圖層面的精采度和藝術性,更核心的意念在於再現台灣的真實地景,也就是說如何將這些被移植至法國花園的台灣植物,復返其原生的脈絡環境?因此挑選了洪天宇畫作中與這些植物原生環境的緯度、高度和氣候溫濕相近的地方,包括太魯閣、奇立丹溪和五重溪等地,以高解析度PVC microperforé材質輸出,置放在台灣原生種的狹瓣八仙花旁邊。此外,洪天宇特別為此展繪製新作〈天水瀑布〉,置放於穆提耶花園中的台灣石楠後方。異於前三者的油畫質感,〈天水瀑布〉原作媒材雖同樣是將油彩顏料繪於鋁版之上,但卻巧妙融合水墨的皴擦法效果,凸顯天水瀑布旁山壁的質地,呈現出具有「在地性格」的台灣風景樣貌。

穆提耶花園的室內空間則展出陳泓易與尹子潔拍攝的天水瀑布與雲龍瀑布的影像,呈現另一種台灣風景的形式語言。而法國藝術家則以他們的視角重新演繹台灣的風景:Alice Mallet藉由拍攝台灣原住民的儀式行為與崇拜空間作品,進一步探討不同文化中人與植物的互動關係與象徵隱喻;Rada Boukova則以台灣當代電影凝視風景的角度出發,重拍侯孝賢導演的〈南國,再見南國〉中二男一女在嘉義竹崎的山路蜿蜒而上的片段,萃取出台灣風景某種詩意的面向。

從「凝視」到「共感」

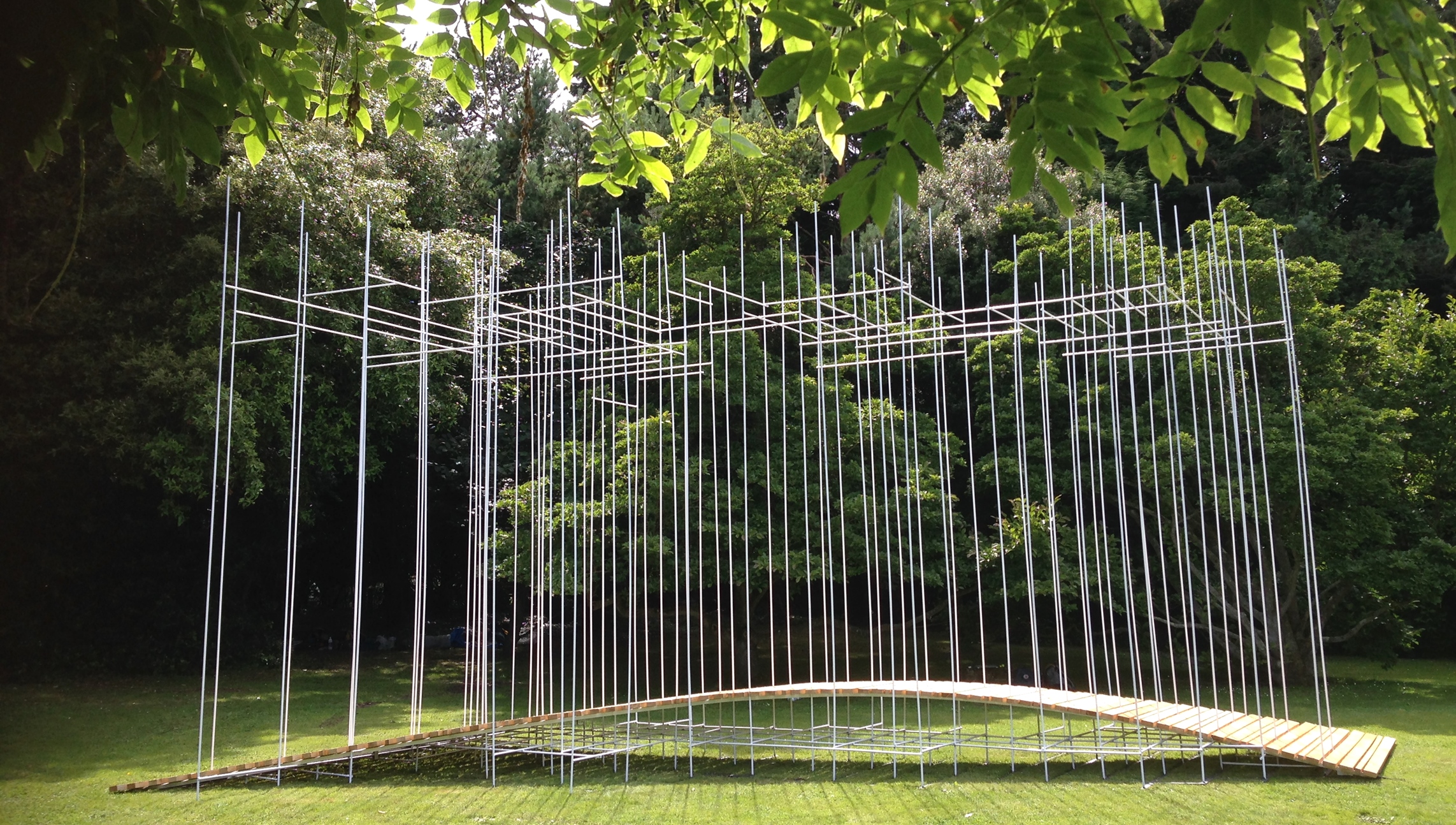

陳宣誠與其團隊Archiblur Lab的現地裝置作品,則讓平面的風景畫/影像進入到立面的地景。穆緹耶花園中的〈懸橋〉,將傳統中式拱型橋體構造稍加變形,以上百支白色細桿穿插於橋的基座上,白色鐵桿隨著人的走動而微微顫動,與風應和,與周遭環境共鳴。人走於其中,橋體細微晃動所帶來的身體感,白漆營造的輕盈感,夾雜著細桿向上挺立所帶來的視覺延伸感,為「移植」到法國的台灣風景增添了一種身體的「共感」。而夏慕克花園內的〈浮山〉則藉由其建築裝置,為花園創造出嶄新的風貌:在兩階段式的平台上,隨著緩步升高的平台,參觀者的視角也隨之改變,被引導走入洪天宇的三幅巨型(二公尺乘以四公尺)台灣原生風景中,與周遭地景建立起新的連結,把觀者從「凝視」風景的二維向度帶入以身體「共感」的三維空間中。

非機構空間展覽所面臨的困境

此次法國展覽不在美術館或畫廊等白盒子空間,缺乏展覽空間展示設備以及人力的資源,再加上此次展覽有兩件大型現地施作的作品,使得展覽的執行難度增高許多。除了在非機構空間(off-site)展出外,花園為私人家族擁有,雖然少了公家機關的機構限制和繁複程序,卻也增加了執行的不確定變因。比如其中一展覽場地──穆提耶花園──是諾曼第著名的觀光景點,遊人如織,花園主人為了避免影響遊客參觀,無法同意讓陳宣誠和團隊在園內現地製作其作品,權宜之計是在離花園七八分鐘路程的地方另租半戶外工作室,先行在那搭建完成作品,於展覽開幕前兩天再切割成四部分運送到花園現場組裝回去,不僅增加了展覽成本和藝術家的工作量,也讓作品跟場域之間密合的難度更高。此外,施作時需避開開園時間,僅能以中午和晚上花園休息時間進行作品裝置,也因穆提耶花園時常租借給新人拍照和舉辦婚禮,此為維持園區運作之重要財源,開幕前一日正逢有新人租借使用,使得佈展時間又更形壓縮。這些都是跨國展覽與私人合作、無機構奧援時容易面臨之困境。

跨國交流之可能:從交錯互望到共創風景

當展覽走向他方,是為了更認識對方?還是讓台灣被看見?展名「交錯的凝視」中的「交錯」(法文regards croisés)即指出了雙方的互相觀看。相互凝視意味著跳脫殖民的從屬、掠奪與受害者的關係,而立基於對等的交流之上。面對台灣原生植物「被移植」到法國花園的現實處境,展覽企圖以「移植」台灣風景到法國來回應,創造另種對等的交流。有趣的是,植物被移植到他地,仍生意盎然,同樣「移植」到法國諾曼第花園的台灣風景倒 也與當地融合無間,尤其是洪天宇的大型輸出,為了防風的緣故選擇具有許多細密小孔的PVC材質,意外造成透光效果,在法國花園的樹影搖曳中,一片片的台灣風景讓人不禁想起印象派的光影觸感,呼應著諾曼第作為印象派畫家的重要聖地之歷史,與法國的風景畫傳統遙相對話。

薩依德認為在面對帝國文化的反抗主題時,由於文化是以一種相互採用、指涉、交疊,甚至是依存的關係存在著,不宜著重於所有權的問題上。延伸至植物在異環境中的生長情境,抑是如此。在面對跨域的文化交流時,總是關係著「這方」與「他方」,在每一次的直面以對時更理解他方一些,並開發出一種「這方」與「他方」對話的新方式──以軟性的姿態將自己「植民」於他方,更關鍵的是帶著這新的理解重新梳理台灣「這方」──一個擁有著紛雜殖民歷史的──台灣風景畫樣貌,並以「還地於樹」的植樹行動回應台灣當下環境生態所面臨的處境,創造出台灣新風景。

註1|視覺文化與後殖民研究專長的廖新田也曾提出「殖民即植民」的觀點,詳見廖新田《臺灣美術四論:蠻荒/文明、自然/文化、認同/差異、純粹/混雜》,2008,台北:典藏,頁67。

註2|馬雷(Mallet)家族盤踞法蘭西銀行董事長長達百年,是法國最具影響力、世界知名的銀行家族之一(見宋鴻兵所著《貨幣戰爭2:金權天下》)。身為知名銀行家族的一員,吉悠姆‧馬雷(Guillaume Mallet)雖無涉及銀行的相關事務,但與當時法國和英國的藝文圈關係良好,加上幼年居住於英國懷特島的經驗,英式花園頌揚自然、同時兼具審美和裝飾情趣的特質,在他心中埋下建造花園的種子。發現這塊地的風景相當優美,吉悠姆‧馬雷買下土地並邀集英國工藝運動 (Arts and Crafts Movement) 代表人物之一的愛德溫‧路汀斯 (Edwin Lutyens) 設計規劃。

註3|請見曾長生,〈洪天宇的野性思維與空間意識〉。