26

最初的語言

孩子誕生時的哭聲,就是與世界的第一次接觸,那個哭聲豐盈著許多意義。

對孩子來說,從溫暖的子宮,赤裸裸地來到這個世界上,各種陌生的感覺一下子襲來,那或許是一種不知所措,或許是一種過於驚奇的刺激狂喜,於是他就那樣自然地哭喊了出來,而對守候了這個生命十個月的父母而言,那個哭聲代表著希望的實體化,原本只能透過超音波看見的模糊影像,就這麼真實的來到了眼前。

第一個孩子出生時,我躺在產檯上,體力耗竭的我,未聞孩子哭聲,只聽見醫生說了一句:「不太會哭耶。」孩子出生,卻沒有哭聲,這意味著什麼?當時我腦袋一片混沌,尚未意會到發生了什麼,眼角餘光瞥見孩子被快速抱到一旁,醫護人員一陣慌亂後,孩子終於哭了出來,隨後一名小兒科醫生急忙奔來,對孩子進行檢查。

回病房休息後,為我接生的醫師這才前來說明。原來,我的孩子脫離母體時,破裂的胎盤同時娩出,這意味著孩子在出生前幾分鐘,處於缺氧狀態,幸好經過搶救,生命跡象已恢復正常。後來我回頭看當時先生在產房內的錄影,看見孩子因缺氧而渾身發紫、癱軟的模樣,不禁捏把冷汗。

幸好孩子後來狀況一路穩定健康,比誰都愛哭,那哭聲雖令人焦躁,但只要回想起當時孩子出生時那沉默的幾分鐘,我便鬆懈了心情,想著,哭鬧無所謂,這可是健康的象徵哪。

因此廣義來說,哭聲就是孩子使用的第一個「語言」。隨後他們用盡力氣,接收著來自環境的各種訊息,所有的訊息一開始對他們來說,僅是單向的傳遞,因為急於和世界有所連結,一股強烈的渴望促使他們學習語言,為了準備開口說話,在尚未能使用唇齒發出複雜的聲音之前,他們總是張大耳朵,豎起長長的天線,在我們未曾察覺的每個瞬間,啟動著他們不可思議的敏銳聽覺。

早在媽媽肚子裡,孩子們就已經在「偷聽」外面的世界了,其中最熟悉的,莫過於媽媽的聲音,以及食物與血液在媽媽體內流動的各種聲響。

不過,我懷孕的時候,卻未特別施以胎教,總覺得對著肚子裡的孩子說話,是件彆扭的事,但等到孩子出生後,母愛爆發,當我第一次對孩子不經意說出「做作」的baby talk(嬰兒語)時,連自己都嚇一大跳。

很奇怪,面對著嬰兒,我們好像就是會忍不住說出baby talk,於是成人和嬰兒的互動中,總是充滿著各種疊字與狀聲詞,比如「喀擦」是「剪掉」,「阿姆阿姆」或「ㄇㄢㄇㄢ」代表「吃」,鳥是「飛飛」,電風扇是「轉轉」。

所謂baby talk,是以疊字、狀聲詞來取代語言中正確的名詞,前者是用重複的字加強一個詞的狀態,後者則是以「發出的聲音」取代某個詞。扮演著語言習得起點的baby talk有著如此的特徵,我想是因為語言始於聽覺吧。

在尚未開口說話前,孩子透過聽覺,累積語言的知識庫,一開始,那裡充滿了baby talk,孩子透過這些baby talk,逐漸建構出事物的名稱、性質、相互關係,最終建構出生活的全貌。

學習語言的途中,孩子們一步一步,像堆積木似地,堆到一個程度之後,拿掉不穩固的baby talk,只留下不易傾倒的語言積木,如此逐漸壯大他們的語言王國。

大人對著孩子baby talk,孩子學習說話的開始,必然也是從baby talk開始。關於baby talk,我們家有個小故事。

學習彼此的語言

女兒青十個月大時,曾頻繁的討奶,一天到晚「ㄋㄟㄋㄟ」、「ㄋㄟㄋㄟ」的嚷著。當時,我還在餵母奶,因為奶量不多,面對孩子一天到晚討奶的狀況感到吃不消。每當她喊「ㄋㄟㄋㄟ」,我便要解開衣襟,就地餵食,餐廳、大賣場、公車上……不管身在何方,若不立刻餵食,「ㄋㄟㄋㄟㄋㄟㄋㄟ……」便會像關不掉的收音機無限循環播放,對我疲勞轟炸。

令我困惑的是,這討奶的次數未免過於頻繁,明明才剛餵過,卻又大喊起來,更奇怪的是,一旦將孩子抱過來餵,或者乾脆遞上一大瓶牛奶,雖然止住了哭喊,她卻只是咬幾下奶嘴,愛喝不喝。

那段時日我壓力頗大,孩子像是個需索無度的討奶怪獸,成天要撲向我那可憐貧瘠的乳房,沒喝完而多泡的奶水,失去了新鮮度,只好一瓶一瓶灌入了水槽。

有天我推著孩子,筋疲力盡地從公園返家。日落時分,漸暗的天色中,坐在推車上的孩子突然轉頭向我,直盯著我看,讓我直覺地想:「唉,該不會又要ㄋㄟㄋㄟ了……」我無奈別開眼神,想逃避索奶,這時她突然伸出小小的拇指,指向我,字正腔圓地說出:「媽媽。」我突然不知如何反應,只是推著孩子往前走,一股奇異的激動感在內心翻湧。

孩子會喊媽媽之後,兩人的互動從此變得更有意義。雖然領到媽媽手冊的那一刻起,我就是「媽媽」了,但等到這兩個字從孩子口中喚出時,媽媽的身分好像又進入了另一個層次,彷彿非要等到這個瞬間,你才真的確定,孩子認定你是她的母親,而不是其他的路人阿姨。

奇妙的是,當青學會了叫「媽媽」之後,就幾乎很少呼喊「ㄋㄟㄋㄟ」了。我這才想通,原來,「ㄋㄟㄋㄟ」指的並不是母奶或牛奶,而是「媽媽」吧!她把「餵奶」和「媽媽」兩個意義連結在一起了,所以當她想要喚我時,就會喊著「ㄋㄟㄋㄟ」。

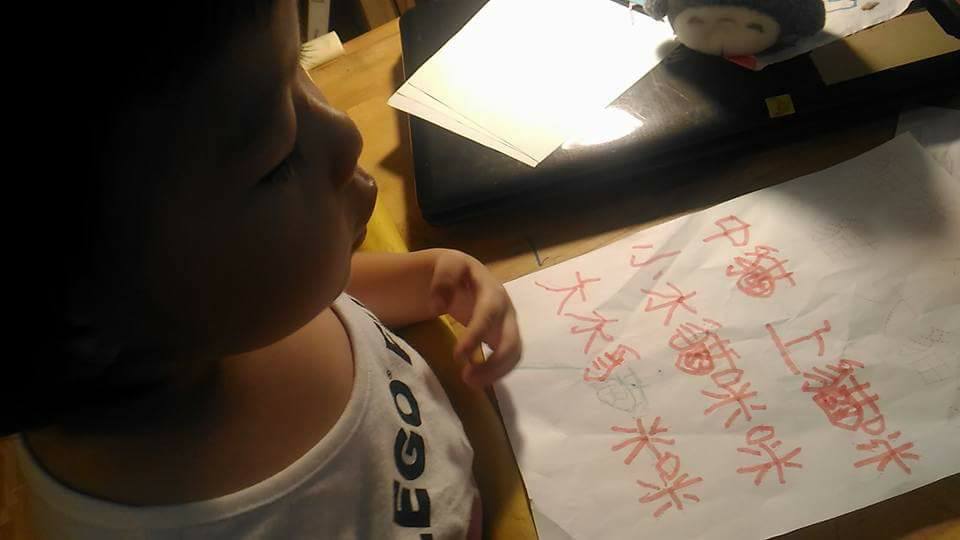

真好奇是哪來的靈感,那天在她小小的腦海中,原本重疊的「ㄋㄟㄋㄟ」和「媽媽」兩個詞,終於一分為二,「媽媽」和「餵奶」,兩者之間的等號一下子被刪除。在那之後,青的語言庫突然大爆發,我們漸漸能以語言溝通,她也開始展現對文字的興趣。

孩子學習語言的過程,就像是不斷地「破解」成人世界的語言密碼,在這破解的過程中,再細心的大人,都難免會有誤解。於是大人也需要不斷破解孩子的語言密碼──當然了,還有伴隨著誤解而來的情緒密碼。在這不斷互動(解碼)的過程中,兩人彷彿互相學習著彼此的語言。

詩的baby talk

當孩子的母語系統逐漸完整,在生活的應用上游刃有餘之後,他們進一步創新、豐富這個已知的語言,用語言來拼湊、遊戲、搞笑……別小看這些,這或許就是他們在未來創造文藝與科學的前身。

我特別喜歡觀察孩子們的語言,我想是因為我寫詩。

「詩」是一種最深入探究、專研語言的文體。詩人拿筆,就像拿一把鋤頭,敲開語言的殼,一步一步深入探勘,摸索語言邏輯的極限,探索語言的各種可能。

「詩語言」的獨特性,需要透過感受與學習,如同任何一種母語的習得,但有個最大的不同──母語有其極限,能將現有的字編出一本「字典」,但詩沒有,它沒有專屬的字典,它的可能性無遠弗屆。探索語言的極限,正是詩人的功課。

孩子們學習語言,始於baby talk,那麼,詩的baby talk是什麼呢?寫詩的初始,也像嬰兒學習語言,必須一步步練習,逐漸抵達。還沒開始寫詩的時候,看著別人寫的詩,從中感受、領略詩的「語感」,從少少的句子開始,一想到詩句,就書寫下來,經常這麼做的話,就能逐漸掌握到詩的語感。

然而,兒童的語言發展對語言學家們來說,至今仍存在許多未解之謎,這或許也像詩人的書寫歷程,一首曠世的作品誕生,詩人的內在到底必須經歷多複雜的機轉,穿越迷宮般的思緒方能抵達,那一場內在的神祕風暴,或許連詩人本身都難以解釋清楚吧。

孩子很神祕,就像詩。身為一名創作者,我珍惜著生命中的每個過程,因為每個過程都可能成為作品的一部分──事實上,我也常覺得,孩子雖然是獨立的個體,但在幼年時期,基本上,他們就是父母們所形塑出來的work of art(藝術品)。

孩子絕非父母的持有物,但是對待孩子,必須如同藝術家對待作品般,細心謹慎地把每一種元素適切地加入孩子的生命裡頭,在這同時,還得保持耐心與開放的態度,讓它(他/她)在與你一來一往的互動之間,慢慢長出自己的模樣。

孩子的生命就是一首不斷變奏的詩,這首詩可說是孩子與父母共同攜手「寫」出來的,它不會完美無缺,但要相信它最終會是一個最美好的作品。

發現游書珣→

國藝會補助成果檔案庫 新人新視野專題

詩集《大象班兒子,綿羊班女兒》

紀錄片《小詩人們》拍攝中