05

大量的磨損、漫晃,與殘餘

問: 第一本散文集《白馬走過天亮》一開始並沒有打算出版,恰逢適當機緣才決定出版,《沒有的生活》是否也有同樣的因緣?

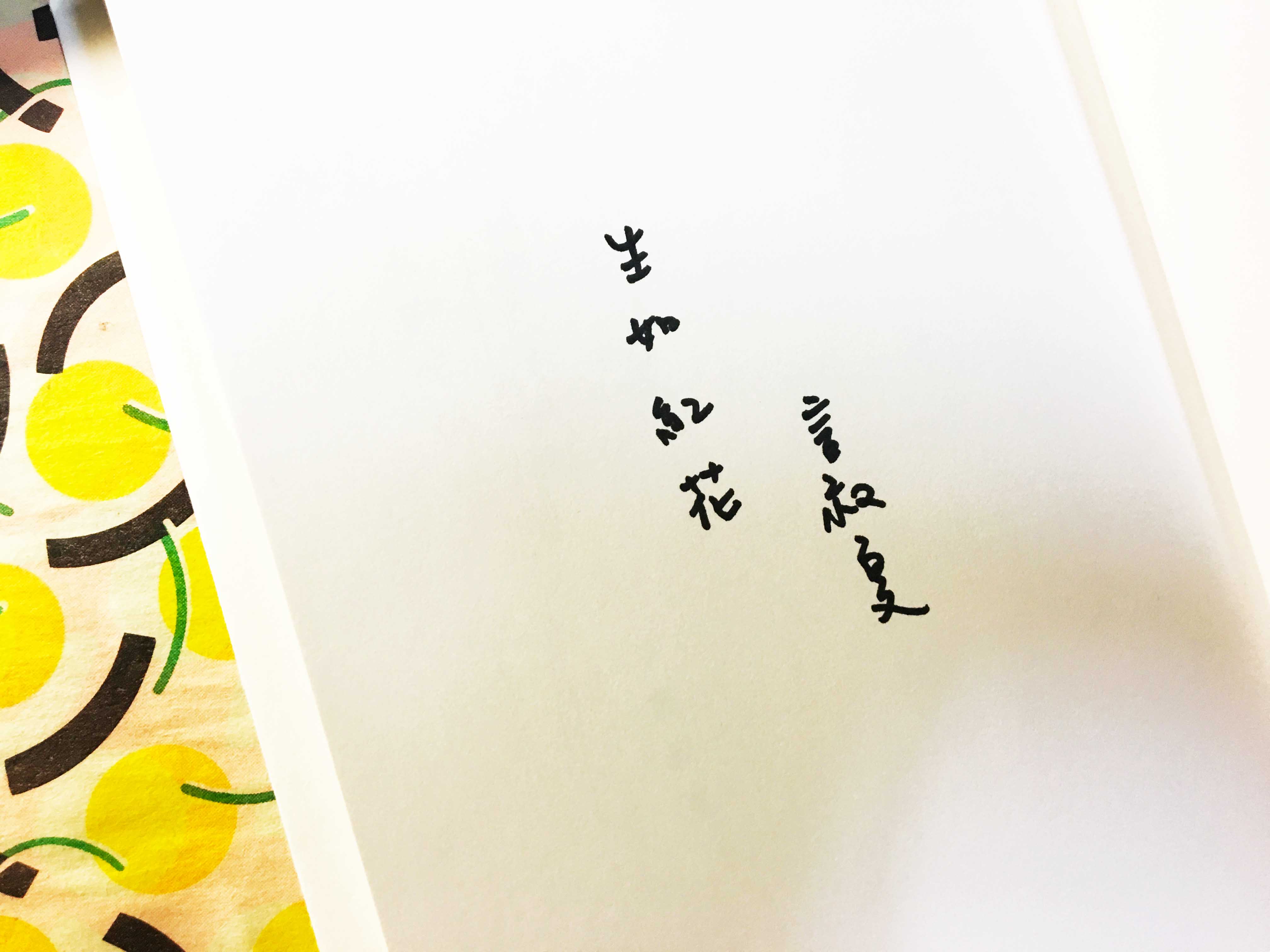

答:《沒有的生活》和《白馬走過天亮》,都是累積了一段時間的作品總結集。兩本書原本都不具有特意成書的企圖,較是散落在時間裡的碎片,最後將它們歸納在一起,某種意義上可以說是「時間的結晶體」。《白馬走過天亮》收錄篇章的時間跨幅比較長,自大學時代至30歲左右的作品,這個時期,更多是對「寫作」本身的嚴厲而且純粹的探問,以及摸索。《沒有的生活》則是收錄最近5年的作品,它伴隨著我在跨越30歲的這條年紀界線後的諸種幻滅,譬如紅花的剎間綻開,又隨即凋落委地,其中有一種速度的張力。

問:書名「沒有的生活」非常特別,書中的同名篇章裡有一段文字:「在漫長的白日裡我把自己放置成一個空空的容器,什麼東西都裝得進來,卻什麼東西也都沒有裝盛。那樣的生活是由大量的『沒有』所堆疊出來的。而因為這許多的『沒有』,我從來沒有像那時那樣真正地感覺過自己的富有。」能說明一下這個部分嗎?

答:這個書名雖然取自書中的其中一篇同名作品〈沒有的生活〉,但其實這本書要談的或許還遠大於這篇文章的內容。它可擴大解釋為一種散漫的、沒有企圖心的狀態,甚至可以是有些意興闌珊的找尋。因為意興闌珊,所以找著找著,那原初追尋的某物,已經不再重要了。甚至沒有一個降落的地表也無所謂。說到底其實地表上明確意義的價值、信仰與話語,真的是我要追索的嗎?這種「沒有」是某種幻滅後的地表,是辯證之後的結果。

問:《沒有的生活》大多收錄你自博士班畢業後的作品,相較上一本貼近學生時代生活,此書的書寫主題有了更開闊的想像,到了第二本你覺得最大的不同是什麼?

答:很年輕的時候,總會設想30歲的生活該是什麼模樣,甚至懷抱著某種不切實際的想像,揣想某日能死在這個年齡的界碑之前,以抗拒時間的壞毀;但在不知不覺之間,竟也就活過了那個煞有介事的界線,並且忽然發現那裡其實什麼都沒有:壞毀是常態,而且常態到讓你根本無從察覺,只能被它平整地輾過;而年輕時候的我,究竟把自己的哪些部分,寄存到這裡來了呢?如果這個歲代的我還有夢,那它豈不是很像地平線彼端播映的影像?「我」在生活裡面行走、在地平線不斷向兩側延伸後圈圍出的「屏幕」前晃蕩,到處都是路,但也到處都沒有路,那無非僅是某種「活下來的生活」,其中包含大量的磨損、漫晃,與殘餘。

生活的碎片與城市的影子

問:許多篇章來自《聯合文學雜誌》專欄,想問這本散文集的編排和選用是以什麼標準決定的?如何透過3輯「地平線」、「某城的影子」、「天黑之前」為名分輯?

答:「地平線」收納生活的碎片、「某城的影子」書寫在各個城市間遷徙的經驗,「天黑之前」則是南方往事的重映。

其中輯三「天黑之前」帶有魔幻的顏色,彷彿濾鏡一樣地,將童年場景掛上了虹膜。我非常懷念一個童年時代的場景,是在我父親的車上,車子好像開在嘉義以南的國道上,老舊的收音機裡有賣藥的男人與女人,偶爾輪播、穿插著台語歌,天就在擋風玻璃的彼端黑了下去。這是我至今想起來都覺得抒情得幾乎要掉眼淚的場景。其實南方對我來說,是很難割捨的一個部分,即使其實我從大學離家後就很少回去,但如果抒情是一種「腔」,有個「腔」一樣的「空間」,我覺得這空間裡面必然裝盛滿南方迷離的夢。

輯二「某城的影子」則拉出一條遷移的線頭。18歲開始,我游離在許多城市之間,也經常在同一個城市裡搬遷,經常更換地址,對我來說,這些城市與街道的輪廓經常是重疊的,「不斷遷徙」或許已成為我生命裡某種本質印記。比方剛搬進東海宿舍時,我常會在下午時段,在校區附近的街衢恍然晃蕩,忽然收神,才驚覺自己不知道究竟身在什麼地方?人跟所處的時間或空間產生斷裂感,經常使我找不到確切的名詞來指稱現實,好像詞彙與它的意義之間永遠落了一拍,誕生某種類似異邦的感覺。然而,這種經驗不單只存在台中,許多住過的街道或城市,我也經常如此感覺。

輯一「地平線」則指向一種不斷後退的地平線。那是生活裡無邊無際的追索,但我所指的並不是那種有意義的找尋,比較像是散漫、無心的晃蕩。這條地平線有時指向生活,有時則是一種生存的提問與逼視,但有時它僅僅只是時間本身的衰老和無限後退。而那些年輕時看過的許多電影,他人的故事和影像,或許就是地平線彼端的投影,在屏幕上流沙般地流動與播映,有點像海市蜃樓。

問:你曾說過早期也寫小說,然而2冊出版都以散文為主,散文此一文類,對你來說有著什麼樣的地位?是存在著什麼樣吸引你的空間與可能性嗎?

答:直到現在,我仍然覺得散文是一種很辛苦的文體,孵化它的速度感極慢,從事散文創作時,作者需要花費絕大部分時間面對自己,並與自己相處。由是,散文書寫免不了要從內裡掏挖出一些什麼。對我而言,散文其實難多作,因為很傷身。而偏偏,相較小說與詩,散文是被預設須和現實緊密聯繫,但我認為它仍然可以和小說一樣,允許「我」展現極為隱密的世界觀,但必須更高度仰賴作者的書寫自覺。也因為這樣的寫作模式,日常生活不一定是「我」所關注的命題,而是如何打開「我」的維度,向地表底下挖掘。

打開「我」的維度 向下挖掘

問:你覺得一篇好的散文,該有什麼樣的要素?

答:我喜歡能唸出聲音的散文,不只是一種可見的押韻或聲調,而是一讀就讓人知道:這是某某某身體裡的音樂,這是某某某身體裡的聲音。許多散文寫作者都有這種自己的聲線。我很喜歡柯裕棻、鍾玲玲跟曾麗華的文字。她們的文字裡都有一顆發出自己聲響的果核。

問:創作對目前的你而言,最大的意義是什麼?

答:從很年輕的時候開始,寫作對我來說就有點像是一種儀式了,比方一定要在某個密閉的空間,某種時間或狀態,而它的內部,也常常勾連起某些早已像鬼魂般佚散的碎片。其實這些最後都是要把生命原初的某種東西召喚回來;而生命最深處的部分,恐怖戰慄,恍若深淵,透過書寫這種類似挖掘地道的工作,有時我會在地底深處碰到所謂「命運」這種東西。我認為寫作至今對我來說仍帶有某種神祕性。或許正因為如此,即使在處理散文這種看似非常貼近現實的文體,我都難以完全貼沿著現實的輪廓去描繪,反而比較傾向於挖掘一個詞彙底下的地道,挖著挖著,看它會通往何處去。