29

也許是因為洪茲盈在此前的作品《無愛練習》、《太陽照不到的地方》都是著重於女性視角、家庭與兩性關係的寫實短篇,所以,乍見這樣1本近15萬字的長篇科幻小說,熟悉洪茲盈作品的朋友如徐譽誠,自然難免驚訝,但同時也都深深理解著她:「她就是這樣一個人,要做一件事的時候會覺得啊我真的可以這樣做嗎會不會有問題啊如果做不到怎麼辦,一邊擔心一邊就自己往前衝碰碰碰跑到終點去了。」

跑到終點,氣喘吁吁交出來的這本《墟行者》,不僅絲毫未見她口中「第1次寫長篇、第1次寫科幻、第1次申請國藝會補助」各種「首次」疊加起來應有的左支右絀,反倒因以科幻元素融合了她向來擅長的女性視野及家庭關係,在作家之手的悉心調配、斟酌比例之下,揉捏出一個溫柔又荒涼、寂寞卻深情的末日寓言/預言。

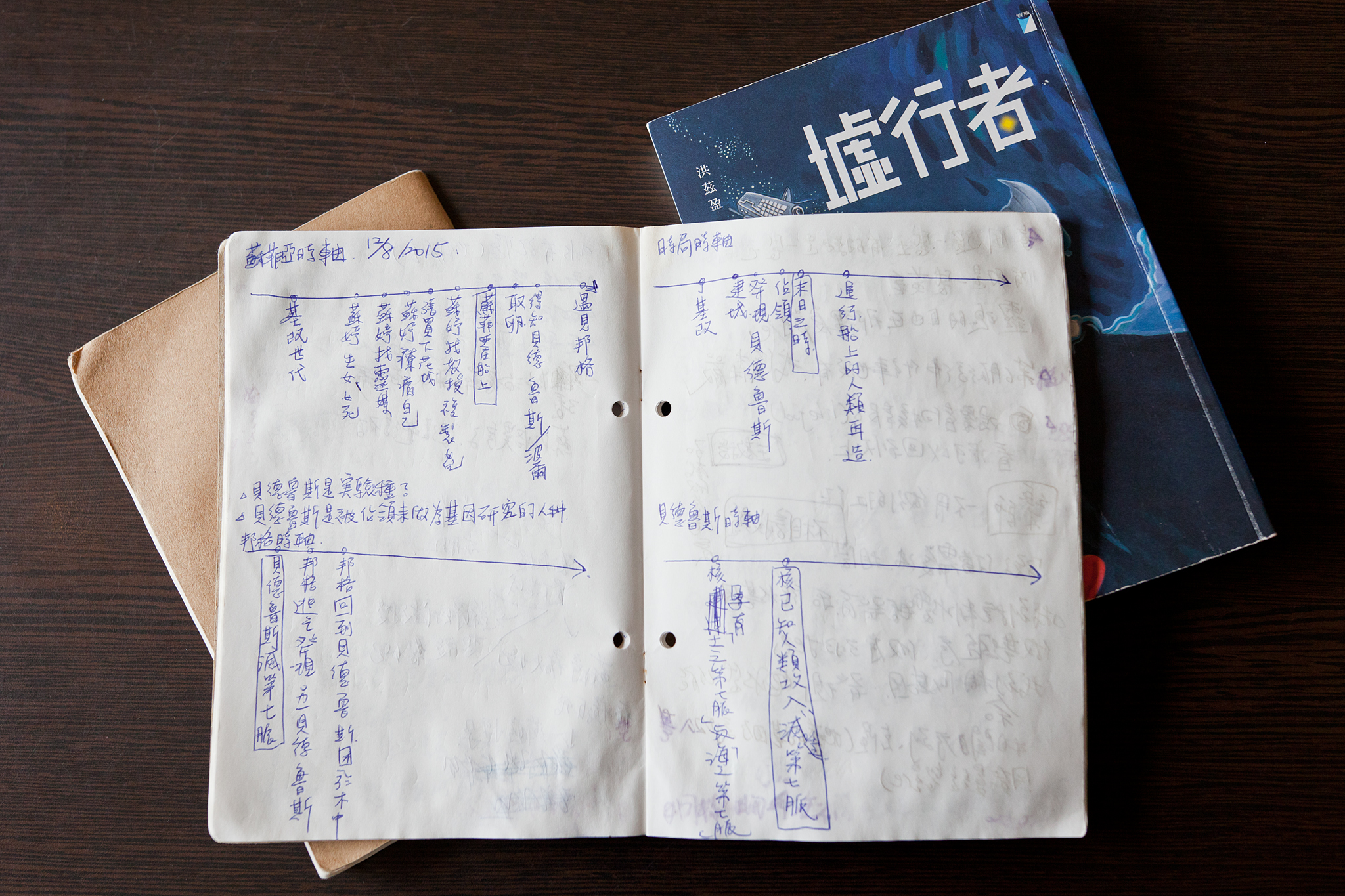

現世末日/想像人種的雙線架構

分出2條故事線交叉進行的《墟行者》裡,1條線是讀者相較之下比較熟悉的「現實」,1條是讀者完全陌生、只從這本書的科幻土壤裡長出來的全新人種「貝德魯斯人」。在「現實」故事線中,洪茲盈以3代女人(張淑媛、蘇婷、蘇菲亞)的母女關係,一方面工筆刻畫她最擅長的情感糾纏,一方面讓外婆、母親、女兒成為末世逼近的時間軸:在郵局上班的外婆張淑媛經歷的是人們還經常寫信投遞郵筒的那個年代,蘇婷指涉的則是現時此刻的我們這一代,而從故事一開始就已經住在「明日號」無數膠囊裡的蘇菲亞,暗示著末日很可能就在我們下一代發生。

「每次講到地球暖化什麼的,大家很容易就會覺得很遙遠,是很久以後的事,但是這樣的3代設定,是希望讀者可以感覺到這可能是很快的,會在我們的孩子身上出現的。」洪茲盈說。「這樣,也許會讓大家更能正視這件事情。」

以女性視角來敘述1個科幻故事,已經是少見的做法,況且這女性觀點一寫便是3代女人的遞嬗,故事中幾乎沒有出現貫穿全書的男性角色,頂多就是提供精子的酒館老闆,或者總是埋首工作的科學家。不過,如果單純只是這3代女性來描寫一個科幻故事,其實就已經相當完整精彩,究竟為什麼還要多一條貝德魯斯人的故事線呢?

鏡中難以直視的自己:貝德魯斯人

面對這個問題,洪茲盈笑說,其實不管是國藝會評審的評審老師、寶瓶出版社社長朱亞君,或者作家好友徐譽誠,都曾經提過這個問題,甚至勸她直接拿掉貝德魯斯故事線,但洪茲盈的堅持並非沒有道理,貝德魯斯故事線之於現實人類線,可說是1面鏡子、1種延伸,或者更可以說是,俄羅斯娃娃那樣層層疊疊、互為裡外的效果。

比如說,她想要用3代母女來呈現「愛」這個主題,因此除了在張淑媛與蘇婷這對親生母女之間刻劃出痛苦的關係,她也用蘇婷與蘇菲亞這對非親生母女再辯證一次,這樣尚且不夠,她還在另一條故事線中延伸出貝德魯斯人這種,利用蘇菲亞(人類)基因發展出來、已經完全不同於人類生殖想像的無性別無視覺人種,再著力探討一次。洪茲盈並非首次探討這個主題,甚至可以說,她已經用兩本短篇小說集反覆叩問,但這次,在一個科幻的世界觀中,她首次可以往想像的宇宙中延伸這個問題:愛在我們的基因裡,究竟可以藏得多深?

「假設你在童年時感覺到自己是不被愛的,那麼往後即使成年了,都可能用不同的方式呈現這個問題,可能是無法愛人,也可能是瘋狂地需索愛。」洪姿盈說出自己長年的觀察。「而要探討愛的匱乏這個主題,我們就必須有實驗組與對照組,才有了3代母女與貝德魯斯人。」

同樣的,在「生命的存在與意義」這個主題上,不僅張淑媛、蘇婷、蘇菲亞有著各異其趣的表現,連另一條故事線上的想像人種,也有他們自己尋找命運之外出路的方式,不同的人物與掙扎,最後卻殊途同歸,故事相互映照,便如同四面鏡牆的房間,互相折射出萬花筒般瑰麗繁複的追尋旅程。

茉莉如果有體驗軸,就不至於走到最後一天

今年剛因為參與《你的孩子不是你的孩子》科幻教育劇集中〈茉莉的最後一天〉編劇,獲得各方注目的洪茲盈,此時推出的《墟行者》,恰巧也深刻地探討了似遠實近、愛恨交織的母女關係,難免讓人在心中拿來比較。

《墟行者》中童年深受控制狂母親心理折磨的蘇婷,乍看彷彿是〈茉莉的最後一天〉中,在故事一開始便墜樓而死的高材生茉莉翻版,然而時間設定一旦拉長,我們便眼睜睜地看著蘇婷/茉莉成為另一個控制狂母親,這難道不是更令人膽戰心驚的情節嗎?痛苦的記憶讓倖存者無可避免地複製了加害者的模樣,也提醒著我們:那些容貌猙獰的母親們,或許心裡都藏著一個苦苦索求親情的小女孩。

書中最為人津津樂道的一個設定,便是在「明日號」艦艇上,住在膠囊中躲避末日的每個人,都能夠用自己對於末日前的記憶打造出「體驗軸」並提供其他「膠囊乘客」體驗,女主角之一的蘇菲亞選擇用媽媽的日記打造出「蘇婷的房間」,受到艦艇上其他乘客的熱烈迴響。不止於此,洪茲盈在這個美麗的設定中,還藏了一個更出彩的彩蛋:蘇菲亞在體驗軸中,藏了另一個只有自己能進去的房間,在這個其他艦艇乘客到不了的小小場景裡,蘇菲亞狠狠地報復了母親蘇婷。這看來違背傳統善良風俗的驚悚描寫,其實是在禮教之外,每個人都需要的樹洞,可以發洩、可以吶喊,可以容身也足以容心。讀到這裡,讓人不禁掩卷慨嘆:假如茉莉有這樣的一個樹洞,應該就不至於在絕望中一躍而下了。

小說中,容心之處豈止蘇菲亞建立起來的虛擬場景;做為舊時代意象之一的郵局與郵箱,不僅是張淑媛的職業,更是張淑媛和蘇婷小時候沒有說破的共同祕密,這個故事更脫胎於洪茲盈本人的生活經驗:她自己就有一個設在花蓮港邊的郵政信箱。

用海邊的郵政信箱做為容心之處

這個「花蓮郵局11-91號信箱」,收納著她不時寫給自己的信箋、出國時寄給自己的明信片,有時朋友也會寫一些信寄到這裡給她,甚至曾是失戀好友傾訴的樹洞,而她自己固定每年年末去造訪一次,「收成」這一年經過時間沉澱的醇郁記憶。

租一個遙遠的海邊郵局的郵政信箱,這個不知想法從何而來的浪漫之舉,不僅成為她與朋友們的容心之處,更化為她任職廣告文案期間為知名超商咖啡寫下的神來之筆,而在這本費時三年寫就的《墟行者》中,也成為讀者難忘的經典場景。這樣的交相映襯,似乎也成就了另一個迷你的俄羅斯娃娃呢!

從愛裡長出的末日異境

新書發表會上,寶瓶出版社社長朱亞君曾為洪茲盈在寶瓶出版的3本作品,以村上春樹的書名《世界末日與冷酷異境》做出註解:如果前兩本書寫的是人心中的冷酷異境,那麼這本長篇小說正是實實在在的世界末日。

奇特的是,作者本人卻是開朗敞亮,說起話來毫不陰暗扭捏的。週末午後,接受訪問的洪茲盈說起故事中那艘航行在黑暗中的艦艇、生活在地底下沒有性別失去感官的貝德魯斯人,聲線裡卻帶著溫柔的質地,與透過玻璃窗映下的多雲日光更為接近。初想似乎有些反差,但細想每個故事中所吶喊的悲傷,追根究底並非因為無愛,更是因為有愛而渴愛。

失去愛,才是真正的世界末日。