01

科學研究或舞蹈創作?一直在實驗的路上

「科學都不科學了,那我要追求什麼?」張靜如談起從微生物學背景轉向藝術領域的轉捩點,研究所時發現這門必須通過不斷假設驗證、似乎接近中立客觀的學科,許多研究仍可被偽造,這讓她更認真的去思考「只是興趣的舞蹈」是否有機會成為追尋「真」的方法?

張靜如高中到研究所一路都在理組的教育邏輯下成長,看似與人文藝術的感性思維距離較遠,回溯最初的舞蹈起點是高中參與樂旗隊,而後大學接觸現代舞,結交一群不同領域卻同樣喜愛現代舞的朋友,自2008年台北藝穗節起,她們嘗試挑戰各個實驗發聲的場域。十年間,靜如逐漸摸索出自己的創作語彙,縱觀近幾年創作:2012周書毅製作《下一個編舞計畫:見夫》、2014藝穗節《矛盾的很自然》、2015藝穗節《FAKE》、2017立方計劃空間《失敗商談》,這幾件作品雖然沒有直接關聯,但仍能觀察靜如解讀社會的方式:理性兼具感性的思考路徑,對體制框架作出質疑批判,試著在矛盾中理解真實。

關於我們這個世代的政治啟蒙

聲可以有不同的顏色,笑聲只是迴盪了你內心深處的爆炸。笑聲可以是喜慶的——紅、藍、金黃的煙火;也可以是人體四散的碎片。

——葉夫根尼.薩米爾欽《我們》

2014年三一八學運,可以說是青年世代的政治啟蒙事件吧!許多未曾參加過運動的素人因為這場運動對政治和現實不再冷漠。然而,面對運動的失敗,當時在佔領現場的張靜如事後回想:「我們以為身處於自由的環境,好像都有反抗的機會,最後卻發現這好像只是大結構容許我們在示威區怒吼,能量消耗後一切又再次回到原點。」運動現場的身體面對國家機器暴力所產生的無力感,青年世代遭遇的失敗情境是靜如不斷反覆剖析的:「這到底意味著什麼?我們看見了許多革命被收編的方式,那麼革命還有可能嗎?」雖然悲觀,保持覺知的態度是必須的,她接著說:「即便示威過後又回到日常,但如果群體不維持反動的能量,那就真的什麼都沒有了。」

張靜如規整自己的創作題材不太談個人生命史,而是外於個人情感層面向社會推進,從創作中挖掘「這個應當最具有社會原動力的青年世代」所面對的困境。《我們》的思考脈絡,其中某個切面可說是延續運動當時的感受及觀察,聚焦於政治力帶來群體分割的問題,資本主義經濟體系衍生的階級、權力抗爭,「抵抗需要身體,每個參與的身體連結在一起才有可能帶來力量」,抱持相同理想的群體,意識到身體參與的重要性,集結在一起成為「共同」。

「我們」是一把雙面刃

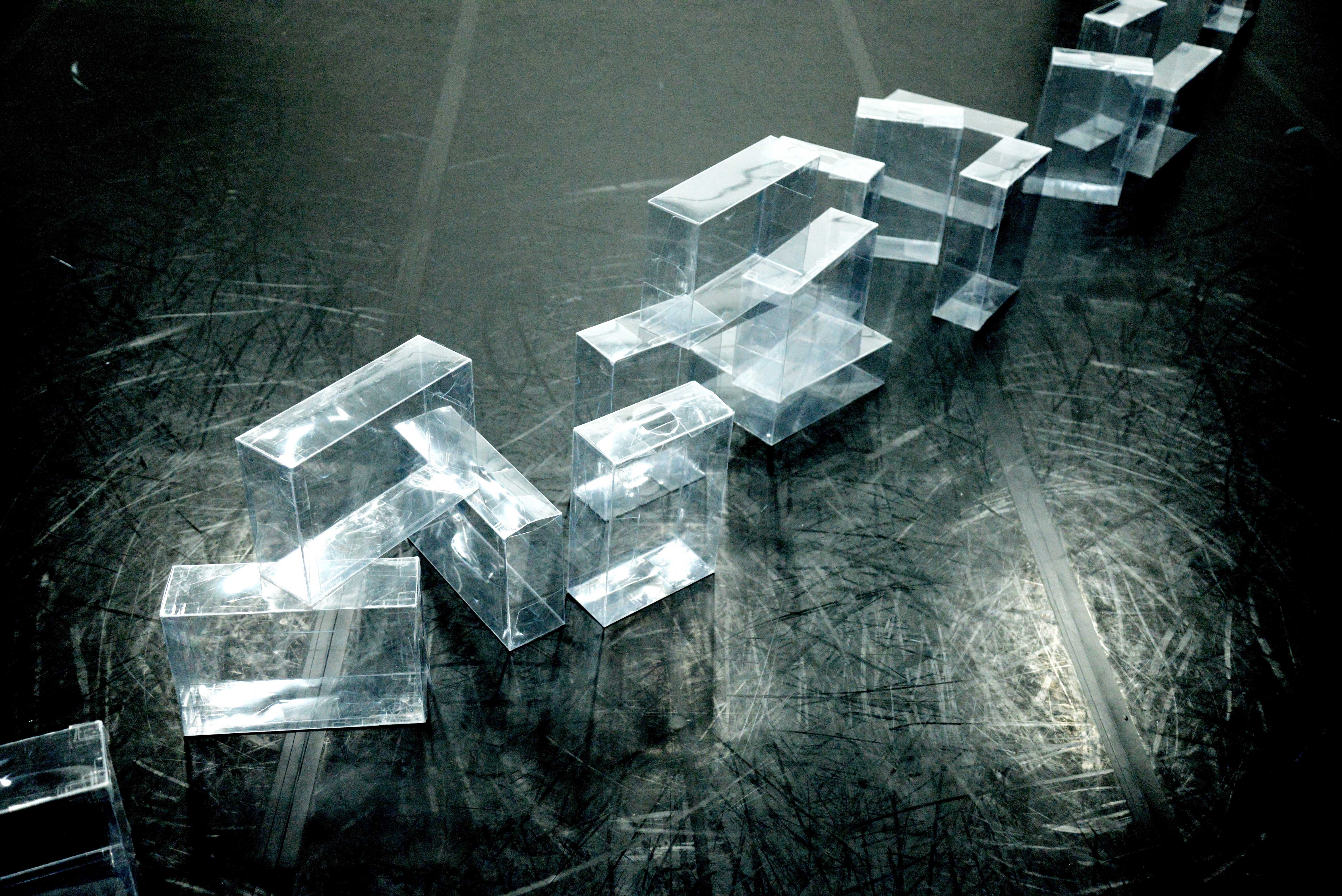

創作初期,張靜如在搜尋引擎輸入「我們」,意外發現《我們》是三部反烏托邦小說的代表作之一。俄國小說家葉夫根尼.薩米爾欽將故事設定在一個透明的未來世界,國的邊界築了一道綠牆,牆內的公民以號碼代稱彼此,過著幸福但卻失去自由意志的生活。小說裡的透明世界讓靜如非常著迷,「透明」象徵著絕對潔淨、毫無保留、沒有阻礙,但另一方面,透明使得權力監控無孔不入,展現的是集體主義下的恐怖。靜如使用一定數量的透明盒子作為空間意象,經由舞者不同的使用方式賦予其多重意義。

對張靜如來說,「我們」一詞就是一把雙面刃,當我說出我們,就正在築起一道牆,個體產生凝聚的歸屬感,但同時也生成排除異己的意識,分隔的邏輯遍佈現代社會,那似乎是一個看似不可見卻有形的高牆。

身體,最直接的政治語言

張靜如坦言「使用抽象的身體語言來傳達概念」是她創作時最關鍵也是最困難的部份。很多時候身體所能傳達的比言說來得更加深刻,此次舞作她與六位舞者一起工作,六人小群體儼然形成世界的微型縮影,他們進入各種遊戲般的情境中,以一種抽象卻精確的方式指涉社會的衝突與傾軋。張靜如的舞作,要讓觀眾直視暴力、階級、弱者的生成,用最直接的語言——身體,動作中流露出人的本性,舞者的狀態某些時候展現動物性的本能反應,個體生存在資源不足的現實條件下必然弱肉強食,利益分配導致競爭、衝突、談判、妥協……舞作充滿戲劇性的張力,也試著作出文明與野蠻之間的辯證。

自然人打從出生開始參與社會,社會化的過程受到各種制約,個體的無力感推及現代社會結構性的矛盾,意識型態製造了龐大的怪物,假使人失去否定批判的能力、失去自主發言的聲音,不斷變形的怪物可能反過來致使壟斷與崩毀。

啟動參與者的意志

有多次非劇場空間的表演經驗,張靜如這次回到黑盒子裡:「當作是創作上的限制和挑戰。美術館空間,觀眾能夠自由選擇觀看的時間和角度,劇場形式相對制約,不過能夠帶來別種經驗感受。」

張靜如的創作定位在舞蹈與行為之間,就讀北藝大藝術跨域研究所時,台灣當代藝術圈正廣泛地論及「參與式藝術」,她發現許多打著參與式的創作其實是「虛假的主動性」——「被動的身體和意志,參與者只是協助創作者完成藍圖裡既有的想像」。她認為所謂的參與,應當讓參與者有自主決定權且理解自己參與的意義——「旁觀者察覺自己的不介入,參與者達到彼此意念的交流」。她說:「這次創作,我和表演者的排練過程或許也是我所面對的參與式課題。」排練初期,她摸索著如何與舞者工作,許多論述的轉化不容易被接收,也因為台灣舞蹈教育體制偏重於身體訓練,「腦袋到身體的路徑練習」藉著一次次排練中的對話和溝通,慢慢消化吸收,她希望多少能帶給舞者對於朝向社會的創作一些不一樣的想法。

儘管不確定這支舞作能帶給觀者多大程度的參與,然而創作歷程堆疊了豐富飽滿的層次,張靜如眼神堅定地表示:「即便經歷許多挫折,背後有堅定的信念作為支撐,因此每一次的表達都是必要的嘗試。」